Строительство и архитектура/1. Архитектурные

решения

строительства, реконструкции и реставрации.

Д.т.н. Сулейменов У.С.,

Елеусизова А.П.

ЮКГУ им. М. Ауезова,

Шымкент, Республика Казахстан

Описание методики инсоляционного расчета помещения

жилой застройки

При

решении инсоляционных задач методом Б.А. Дунаева [1], кроме солнечной карты,

построенной для географической широты исследуемого города, необходимо

располагать вспомогательной контурной сеткой, с помощью которой возможно

построить телесные углы, описанные из расчетной точки по контуру затеняющего

объекта. В зависимости от положения в пространстве рассматриваемой точки и

геометрических особенностей затеняющих объектов геометрическая структура

вспомогательной контурной сетки к каждой задаче строилась отдельно.

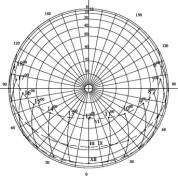

Вспомогательная

контурная сетка, в соответствии с рисунком 1, представляет систему радиальных

линий, соответствующих вертикальным линиям и систему плавных эллиптических

кривых, которые представляют собой горизонтальные проекции линий пересечения

наклонных плоскостей с поверхностью полусферы. Эти линии соответствуют

горизонтальным линиям. Горизонтальные и вертикальные системы линий построены в

интервале 100.

Подобным

образом построены вспомогательные контурные сетки при двух и четырех стороннем

расположении затеняющих объектов.

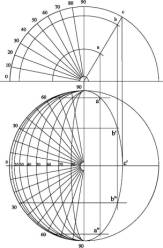

Для

практического расчета инсоляции использована солнечная карта, построенная для

420 с.ш. В соответствии с рисунком 2. пунктиром на карте показана

проекция движения солнца для июня, марта и сентября, а также для декабря месяца.

Сплошными линиями соединены точки с одинаковыми значениями времени в часах

|

|

Рисунок

1- Схема построения вспомогательной контурной сетки при одностороннем

расположении затеняющих объектов

Рисунок

2- Солнечная карта, построенная для 420 с.ш.

В

решении инсоляционных задач методом проекции телесных углов Б.А.Дунаева наибольшую сложность

представляет построение картограмм контуров затенения окна противостоящими

зданиями.

При

проведении расчетных экспериментов по определению режима инсоляции помещении жилой

застройки микрорайона с целью методического

упорядочения решения поставленной перед исследованиями задачи выбран

следующий порядок:

1.

Устанавливаются

геометрические размеры окна, расчетные расстояния до затеняющего объекта, его

высота и характер расположения по отношению к расчетному окну. Располагая

планом окна и положением противостоящего здания, строится разрез по

геометрическому центру проема и противостоящего здания, в соответствии с

рисунком 3.

Рисунок

3- Схема положения расчетной точки и геометрических углов раскрытия ![]() и затенения

и затенения ![]() окна противостоящим

зданием

окна противостоящим

зданием

Расчетной

точкой инсоляции принимается точка М, расположенная с внутренней стороны

подоконной части оконного проема. В случае рассмотрения окна с балконом

положение расчетной точки определяется по схеме рисунка 4 норм [2], а в жилых

зданиях с лоджией – по схеме рисунка 5 норм [2].

2.

Определяются

горизонтальные углы раскрытия окна (![]() и

и ![]() ) и углы затенения (

) и углы затенения (![]() и

и ![]() ) окна противостоящим зданием. В соответствии с рисунком 3,

горизонтальные углы отсчитываются от линии MS, проходящей через

рассматриваемую точку М перпендикулярно плоскости стены здания.

) окна противостоящим зданием. В соответствии с рисунком 3,

горизонтальные углы отсчитываются от линии MS, проходящей через

рассматриваемую точку М перпендикулярно плоскости стены здания.

Рисунок

4 - Схема определения расчетной точки для окна с балконом

Рисунок

5- Схема определения расчетной точки для окна с лоджией

3.

Определяются

вертикальный угол раскрытия окна (![]() ) и угол затенения (

) и угол затенения (![]() ) окна противостоящим зданием, которые, в соответствии с

рисунком 3, отсчитываются от линии горизонта.

) окна противостоящим зданием, которые, в соответствии с

рисунком 3, отсчитываются от линии горизонта.

Вертикальный

угол затенения зависит от расстояния между затеняемым и затеняющим зданиями, а

также от высоты затеняющего здания.

В

расчетном эксперименте высота затеняющего здания принималась равной 8, 11, 14,

17, 20, 23, 26, 29, 32м, что соответствует зданию высотой от двух до десяти

этажей. При выборе высот затеняющего здания были учтены положения норм [3] о

назначении высот этажей жилых зданий в IV климатическом районе не

менее 2,7м. Высота расчетной точки принята равной высоте подоконника над уровнем земли - 2,0м. При этом расчетная

высота затеняющего здания варьировалась в пределах 6…30 метров.

Расстояния

между затеняемым и затеняющим зданиями принимались равными 20 м, 30м и 50м.

4.

Обозначаются

характерные точки (а, в),

определяющие контур затенения расчетного окна

противостоящим зданием. Составляется таблица, в которую заносятся

характерные точки и соответствующие им угловые координаты (![]() ,

, ![]() ), определяемые горизонтальными и вертикальными углами

затенения и раскрытия.

), определяемые горизонтальными и вертикальными углами

затенения и раскрытия.

5.

Строится

вспомогательная контурная сетка. По данным таблицы, на нее наносится затеняющий

контур противостоящего здания, в соответствии с рисунком 6, и получают

картограмму контура затенения окна.

Рисунок

6 – Картограмма контура затенения расчетного окна противостоящим зданием

6.

Учитывая

ориентацию окна по сторонам света, полученная картограмма контура затенения

окна противостоящим зданием, совмещается с центром солнечной карты. По проекции

траектории движения солнца в расчетный период, в соответствии с рисунком 7,

определяется продолжительность инсоляции окна с учетом затенения противостоящим

зданием.

Рисунок

7- Схема определения продолжительности инсоляции окна противостоящим зданием.

Ориентация окна – восточная (В)

Для простоты построения

картограммы на плане и в разрезе углы затенения и раскрытия обозначены лучом с

присвоенным ему значением угла в градусах.

Согласно

полученной схеме, расчетная точка М с момента восхода солнца и до 1030

часов будет находиться в тени противостоящего здания. С 1030 часов

будет инсолироваться до достижения угла раскрытия ![]() (1130

часов). Продолжительность инсоляции составит 1 час.

(1130

часов). Продолжительность инсоляции составит 1 час.

При

проведении расчетного эксперимента варьировались параметры ориентации здания, расстояние от расчетного

окна до затеняющего здания и высота затеняющего здания.

В

качестве расчетных выбирались оконные проемы нижних этажей, которые являются

наиболее неблагоприятными с точки зрения инсоляции помещений в многоэтажных

зданиях.

Литература:

1.

Дунаев

Б. А. Инсоляция жилища. М.: Стройиздат. 1988. 208с.

2.

СанПиН 2.2.1-2.1.1.1076-01. Гигиенические требования

к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

(взамен СанПиН 2605-82 и раздела 5 СанПиН 2.1.2.1002-00). О введении в действие СанПин

2.2.1/2.1.1.1076-01. Постановление Главного

государственного санитарного врача. Российской

Федерации.От 25 октября 2001 г.

№29

3.

СНиП

31-03-2003 "Здания жилые многоквартирные"