ВРАЩАЮЩИЙСЯ СРЫВ В ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРАХ

Башков В.М., Гусенцова Е.С.

Вопросы устойчивости режимов работы

вентиляторов относятся к числу наиболее сложных и малоизученных. Это вызвано

сложностью решения уравнений гидродинамики, определения той или иной гипотезы

турбулентности.

Наиболее изученными формами нарушения

устойчивости работы вентилятора можно считать помпаж и вращающийся срыв. Однако

еще нет общепризнанной теории, в полной мере описывающей эти явления, и

известно сравнительно мало устройств, надёжно устраняющих вредное влияние этих

явлений на работу осевой турбомашины

В осевых вентиляторах вращающийся срыв

начинается у концов лопасти из-за некоторой радиальной неравномерности потока

при подходе к рабочему колесу, которой при профилировании лопаток пренебрегают

[1]. Из-за меньшей осевой скорости у периферии колеса углы атаки здесь оказываются

большими, чем в остальных сечениях лопатки. Срыву у концов лопаток способствует

накопление пограничного слоя, стекающего сюда под действием центробежной силы [2].

В результате срывная зона занимает концы

лопаток, в то время как около втулки сохраняется нормальный режим обтекания.

Срыв удерживается не по всей окружности колеса, а лишь в некоторых ее секторах

(одном, двух или нескольких). Появление замкнутого течения и то, что активный

поток в колесе взаимодействует со срывными зонами примерно так, как если бы эти

зоны были твердыми телами, приводит к значительном дополнительным потерям

давления [2].

В результате при образовании срывных зон

развиваемое вентилятором давление падает, а на напорной характеристике

получается обратный склон или разрыв.

Теоретическое исследование срывного режима

затруднено его выраженной нестационарностью и невозможностью его описание

классическими методами [3]. Поэтому в работе выбран статистический метод, при котором

были исследованы срывные зоны 30 вентиляторов ЦАГИ, выполненных по основным

аэродинамическим схемам. Были рассмотрены зависимости коэффициента давления ψ в начале и в конце срывной зоны в

зависимости от начального и конечного значения коэффициента производительности φ [4]. Они подтвердили возникновение гистерезиса в рассматриваемых аэродинамических характеристиках вентиляторов.

Одним из понятий, которым пользуются в

аэродинамике вентиляторов, является быстроходность, определяемая по формуле:

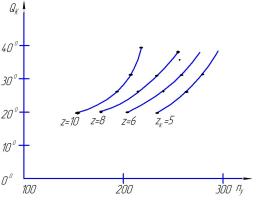

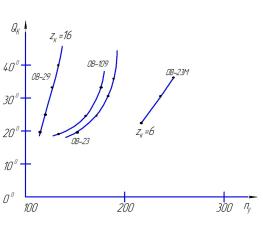

Выполнена оценка изменения, быстроходности

для параметров на характеристиках осевых вентиляторов, в которых начинается

срыв потока, то есть для критических по устойчивости точек. Показано изменение

быстроходности (рис. 1) в зависимости от угла установки лопасти рабочего колеса

(θk) и количества лопастей этого же колеса (z).

Рис.1.

Оценка производилась для 30 вентиляторов

ЦАГИ, выполненных по трем основным схемам: К, К+СА, НА+К+СА. Результаты

исследований представлены графически.

Анализ статистических данных показывает:

1)

значение ny, соответствующее точке срыва, возрастает с увеличением угла установки рабочего колеса;

2)

зависимость ny

от числа лопастей представлена в виде параллельных кривых, причем увеличение

числа лопастей (густоты решетки) смещает кривые в зону меньших значений ny,что

позволяет рекомендовать некоторые конструктивные решения для расширения зоны

устойчивой работы вентилятора [].

Литература

1.

Ушаков К.А.,

Брусиловский И.В., Бушель А.Р. Аэродинамика осевых вентиляторов и элементы их

конструкций/ К.А.Ушаков, И.В.Брусиловский, А.Р.Бушель. – Госгортехиздат. –

1960. – 422 с.

2.

Башков В.М. Вісник СНУ ім. В. Даля №6

[160] 2011 р. Причины возникновения вращающегося срыва в осевых

вентиляторах. С. 185-187.

3.