ЭКОЛОГИЯ/ 1.Состояние биосферы и его

влияние на здоровье человека

Магистрант Сагнаев С.М.

Северо-Казахстанский

государственный университет, Республика Казахстан

Влияния свойств

радона на заболеваемость населения

С целью фактической оценки

биологического эффекта малых доз радиации необходимо комплексное изучение

экологической ситуации исследуемого региона, выявление реальных дозовых

нагрузок на население и их динамику. Должна быть известна величина поглощенной

дозы. Населению, подвергающемуся воздействию ионизирующей радиации, необходимо

проходить обследование регулярно в течение длительного времени, возможно, в

течение всей жизни, для раннего и своевременного выявления злокачественных

новообразований [2,7].

Онкологическая заболеваемость в СКО

является одним из наиболее острых вопросов благополучия и качества жизни

населения. Неизменно на протяжении последних десяти-пятнадцати лет Северный

Казахстан входит в тройку регионов республики с самыми высокими показателями

онкологической заболеваемости, включая Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую

области. В целом по региону заболеваемость злокачественными новообразованиями

превышает среднереспубликанский уровень в 1,5-2 раза, а по отдельным нозологиям

и районам области – в 5-7 раз. Так г. Петропавловск имеет самые высокие

показатели онкологической заболеваемости в области [7].

Поступление радона в жилые

помещения

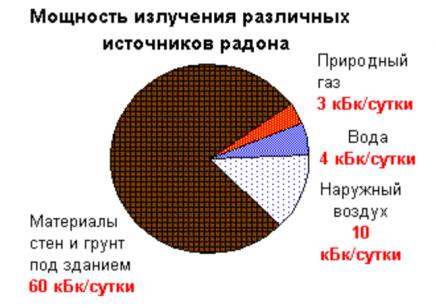

Интенсивности

поступления в жилые дома радона от различных источников иллюструет Рис.1,2 и Табл.1.

Радон попадает

в атмосферу помещений различными путями: а) из наружного воздуха б) из

фунтового основания здания; в) выделяется из строительных материалов или

ограждающих конструкций, изготовленных с применением горных пород; г) воды из

системы внутренного водоснабжения здания; д) сжигаемого в здании топлива (бытавой

газ, каменный уголь, торф, горючие сланцы).

Рис.1. Интенсивность поступления радона в жилые помещения от

различных источников

Радон постоянно образуется в

глубинах Земли, накапливается в горных породах, а затем постепенно по трещинам

перемещается к поверхности Земли. Радон проникает в дом из грунта - сквозь

трещины в фундаменте и через пол и накапливается в основном на нижних этажах

жилых и производственных построек. Но известны случаи, когда жилые дома и производственные

корпуса возводят непосредственно на старых отвалах горнодобывающих предприятий,

где радиоактивные элементы присутствуют в значительных количествах. Если в

строительстве производстве применяют такие материалы как гранит, пемза,

глинозем, фосфогипс, красный кирпич, кальциево-силикатный шлак, источником

радоновой радиации становится материал стен. Природный газ, используемый в

газовых плитах (особенно сжиженный пропан в баллонах) - тоже потенциальный

источник радона. А если воду для бытовых нужд выкачивают из глубоко залегающих

водяных пластов, насыщенных радоном, то высокая концентрация радона в воздухе

достигается даже при стирке белья.

Табл.1. Мощность

излучения различных источников радона

|

Источник радона |

Мощность излучения, Бк/сут |

|

Природный газ |

3000 |

|

Вода |

4000 |

|

Наружный воздух |

10000 |

|

Стройматериалы и грунт под зданием |

60000 |

Содержание радона в воздухе

помещений зависит от его содержания в почве и подстилающих породах, их

зманирующей способности, климатических условий, конструкции здания и системы

его вентиляции (например, кратностью воздухообмена в помещении). Концентрации и

потоки радона крайне неравномерны - они изменяются в очень широких пределах для

различных регионов и видов зданий. По оценкам Международной комиссии по

радиационной защите (МКРЗ) индивидуальная суммарная доза облучения варьирует от

0,5 до 100 от модального значения дозы. Она превышает не только предел дозы для

ограниченнойчасти населения от искусственных ПИИ (1 мЗв год), но и предел дозы

для профессионалов (20 мЗв.год).

Основным источником радона являются

грунты. На 30 % территории Казахстана существует потенциальная возможность

повышенного выделения природного радиоактивного газа – радона. Вторым

источником является природная вода, обогащенная радоном. При этом отмечается

связь грунтов с повышенной радиоактивностью с урановорудными структурами

(провинциями, блоками, рудными узлами, месторождениями и рудопроявлениями).

Способствуют поступлению радона на земную поверхность, в том числе естественно

и в помещения, разрывные структуры, которые активизируются землетрясениями [1,

7].

Обследование помещений показывает,

что наименее защищенными от радона являются сельские дома, в которые грунтовый,

почвенный радон поступает через отдушины и щели в полу. Сильное влияние на

оценку радонового риска оказывает методика измерений активности радона,

поскольку сказываются суточные и сезонные колебания активности радона в воздухе

помещений. Летом наблюдаются самые низкие значения ЭРОА (Эквивалентная равновесная

объёмная активность) радона, а самые высокие – в осенний период, когда проветриваемость

помещений уменьшается. Поэтому для определения доз требуются не мгновенные

измерения концентраций радона, а интегральные измерения в течение всех сезонов.

Такая технология очень затратная и нетехнологичная. Жители домов часто

отказываются от применения интегральных детекторов. К тому же, как показывает

практика, существуют годовые колебания активности радона в помещениях. Поэтому

не факт, что можно точно оценить радоновый риск в конкретном помещении.

Акмолинская область по степени

возможной техногенной радиационной нагрузки является наиболее опасной на

площади РК наряду с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями, где эта

опасность вызвана наличием Семипалатинского испытательного полигона. В

настоящее время степень радиационной опасности в её пределах определяется следующими

основными региональными и локальными факторами: Высокая степень геохимической

специализации пород на уран и торий – в северо-западном блоке они могут занимать

до 10-15 % от общей площади; активность урана-238 до 190 Бк/кг (среднее – 150

Бк/кг), тория-232 до 240 Бк/кг (среднее – 185 Бк/кг).

1.

Высокая

активность радона в подземных трещинных и грунтовых водах – до 400 Бк/л.

2.

Многочисленные

рудные узлы площадью до 100 кв. км с крупными месторождениями урана; активность

урана и тория в первичных и вторичных ореолах в их пределах – сотни и до первых

тысяч Бк/кг.

3.

Отвалы

радиоактивных пород, образованные при отработке месторождений урана и ряда

современных действующих горнодобычных предприятий (месторождение золота Васильковское).

4.

Высокая

радиоактивность природных вод.

С учетом всех радиационных факторов

в пределах северного и центрального регионов выделено 5 радиоэкологических

потенциально опасных зон: Приесильская, Зеренды-Балкашинская, Чаглинская,

Акколь-Щучинская и Степногорск-Заозерная.

На территории области осуществлялась

разведка месторождений урана и до середины 90-х годов проводилась его добыча.

При отработке месторождений и оценке рудопроявлений образовывались обширные

отвалы радиоактивных горных пород, в настоящее время в большинстве своем

рекультивированные.

На территории СКО находятся те же

пять зон, которые являются северными окончаниями одноименных зон Акмолинской

области: Приесильская, Жалгызтауская

(Зеренды-Балкашинская), Саумалкольская (Чаглинская), Талдыкольская

(Акколь-Щучинская), Айсаринская (Степногорск-Заозерная).

Таким образом, выделенные

потенциально радиоэкологически опасные зоны с техногенными радиоактивными

объектами следует разделять на три категории:

1.

радиационно

безопасные радиационные объекты, которые не создают повышений годовых дозовых

нагрузок более 1 мЗв/год,

2.

со средним

уровнем радиационной напряженности, радиационные объекты создают годовые дозовые

нагрузки от 1 до 2 мЗв/год

3.

с высоким

уровнем радиационной напряженности, радиационные объекты создают годовые

дозовые нагрузки более 2 мЗв/год

При соблюдении этих правил можно

если не исключить, то свести к минимуму вероятность отравления радоном. В

большинстве стран-участниц проекта ВОЗ онкологическая заболеваемость ниже, чем

Казахстане, несмотря на более высокие показатели уровня радона. Поэтому

оснований для какой-либо паники нет. Но и оставаться безмятежным тоже нельзя.

Настоятельно необходимо принятие специальной программы радонобезопасности по

опыту стран-участников проекта [5].

Литература:

1.

Бенсман, В.

А. Разработка вариантов проектных решений и схем охраны окружающей среды,

улучшения экологического состояния населенных пунктов и программного

обеспечения экологического мониторинга и зонирования территории Республики

Казахстан / В. А. Бенсман, А. Г. Брагин, Н. А. Яковлева и др. – Алматы, 2012.

2.

Василенко,

О. И. Радиационная экология / О. И. Василенко. – М. : Медицина, 2004. – 216 с.

3.

Давыдов, Б.

И. Малые дозы ионизирующего излучения: сложности, проблемы, неопределенность

отдаленных последствий / Б. И. Давыдов, Е. Г. Жиляев, И. Б. Ушаков и др. //

Военно-медицинский журнал, 1994. – № 4. – С. 20–24.

4.

Демченко, Е.

Н. Новый способ верификации малых доз облучения, связанных с развитием

радиогенного рака / Е. Н. Демченко, Е. А. Демина // Сибирский онкологический

журнал, 2009. – Приложение № 2. – С. 61–62.

5.

Материалы

семинара «Орхусская конвенция в свете концепции по переходу Республики

Казахстан к «зеленой» экономике в секторе использования водных ресурсов Северного

Казахстана». – Петропавловск, 2014. – С. 71–74.

6.

Паршков, Е.

М. Малые дозы радиации – промоторы развития злокачественных новообразований /

Е. М. Паршков, Т. П. Голивец, В. А. Соколов и др. // Медицинские и экологические

эффекты ионизирующего излучения (MEEIR-V): материалы V международной

научно-практической конференции. – Северск – Томск, 2010. – С. 46–47.

7.

Тихонов, М.

Н. Радиационная обстановка в Уральском регионе / М. Н. Тихонов, В. В. Решетов,

Ю. Н. Егоров и др.; ред. В. В. Довгуш. – СПб., 2000. – Ч.1. – 102 с.

8.

Федоров, Г.

В. Изучение взаимосвязи концентрации почвенного радона с его содержанием в

воздухе помещений и разработка критериев оценки территорий по степени радоновой

опасности / Г. В. Федоров, П. Г. Каюков, В. А. Бенсман и др. – Астана, 2011.