Технические науки/4.

Транспорт

Д.т.н.

Кукис В.С1., к.т.н. Шабалин Д.В.2, к.т.н. Постол Ю.А.3

1Южно-Уральский государственный

университет, Россия; 2Военный учебно-научный центр Сухопутных войск

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», Россия; 3Таврический

государственный агротехнологический университет, Украина

Определение и обеспечение оптимальной температуры наддувочного

воздуха при работе дизеля

на различных нагрузочных режимах

Наддув,

как средство повышения мощности и экономичности силовых установок мобильного

транспорта при всех имеющихся достоинствах имеет и ряд недостатков. Прежде

всего, это широкий диапазон изменения температуры свежего заряда воздуха,

связанный как с режимом работы двигателя, так и с параметрами окружающей среды.

Это приводит к тому, что на режимах

больших нагрузок температура воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, может

доходить до 220 °С, в результате чего понижается плотность свежего заряда,

уменьшается эффективность теплоиспользования вследствие меньшего количества

сгоревшего топлива, подает мощность и ухудшается экономичность двигателя.

При работе же комбинированных двигателей

на режимах малых нагрузок и холостого хода

существенно изменяются условия организации и протекания рабочего процесса: появляется

нестабильность топливоподачи в последовательно протекающих циклах, ухудшается

распыл топлива, снижается температура рабочего тела в цилиндре и поверхностей деталей,

образующих внутрицилиндровое пространство. В результате увеличивается неполнота

его сгорания, растет продолжительность периода задержки воспламенения, что приводит

к повышению «жесткости» работы двигателя, процесс сгорания в целом удлиняется,

что ухудшает эффективность теплоиспользования и приводит к заметному повышению

удельного эффективного расхода топлива. Со снижением температуры рабочего тела,

понижается температура носка распылителя форсунки и деталей, образующих

внутрицилиндровое пространство. В этих условиях происходит интенсивное

накопление «низкотемпературных» отложений, в основе своей представляющих

вторичные нефтяные смолы. Продукты уплотнения смол – асфальтены, набухая в

масле, формируют на металлических поверхностях лаковые пленки. Последние задерживают

на себе любые твердые частички. Особенно подвержены накоплению смолистых

отложений канавки поршня. Отложения, образующиеся на выпускных клапанах, могут

привести к их неправильной посадке на седло и в результате этого – к утечке

рабочего тела. В условиях низкой температуры окружающего воздуха указанные выше

проблемы работы двигателей на частичных нагрузках и холостом ходу особенно

обостряются.

Суммируя сказанное, можно тезисно

констатировать, что недостатком двигателей с наддувом являются: снижение

экономических и мощностных показателей, а также их надежности при работе на

режимах больших, малых нагрузок и на режиме холостого хода

Современные

исследователи сходятся во мнении о необходимости стабилизации температуры

свежего заряда воздуха в определенных пределах [1]. Широко применяемое в настоящее

время охлаждение наддувочного воздуха (НВ), которое было предложено еще Р.

Дизелем, не является достаточно эффективным решением проблемы обеспечения

стабильности температурных параметров воздухоснабжения.

Авторами

были проведены экспериментальные исследования с целью определения целесообразного

значения температуры, которое обеспечивало бы «компромисс» между мощностными,

экономическими показателями дизеля ЯМЗ-8424, механической и тепловой

нагруженностью его узлов и деталей.

Для оценки

влияния температуры НВ на мощностные, экономические показатели и характер

протекания рабочего цикла штатный охладитель наддувочного воздуха (ОНВ) был

отсоединен от жидкостной системы охлаждения двигателя и подключен к отдельному водяному

контуру. Это позволило, регулируя в нем расход циркулирующей холодной воды,

изменять температуру воздуха на выходе из ОНВ.

Прежде всего, определение указанных показателей провели при работе

дизеля с частотой вращения коленчатого вала, соответствующей режиму номинальной

мощности (n = 2100 мин-1). Температуру НВ, поступающего в

цилиндры двигателя, изменяли от 40 до 130 С. На режимах, соответствующих

температурам 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 и 130 С

производили индицирование.

На рис. 1

показаны полученные зависимости, а на рис. 2, в качестве примера, приведены

участки индикаторных диаграмм, соответствующие процессу сгорания, при температурах

НВ 40 С (линия 1), 80 С (линия 2), и 130 С (линия 3). Кроме того, на рис. 2

отмечены точками: 4 – начало впрыскивания топлива; 5 – начало видимого

воспламенения при температуре НВ 40 С;

6 – начало видимого воспламенения при температуре НВ 80 С; 7 – начало видимого воспламенения при температуре НВ 130

С.

Рис. 1. Изменение показателей

дизеля ЯМЗ-8424 в зависимости от температуры надувочного воздуха при n = 2100 мин-1

Рассмотрим вначале особенности процессов в условиях высоких температур

НВ. В связи с более высокой температурой заряда в нем быстро появлялись пары

топлива, которые столь же быстро распадались на активные радикалы, что

обеспечивало малую продолжительность процессов испарения и последующего

воспламенения. В результате при температуре НВ 130 С продолжительность

периода задержки воспламенения составила всего шесть градусов ПКВ. За столь

короткий период в цилиндр не успевало поступить много топлива, и дальнейшее

сгорание протекало относительно (для исследуемого дизеля) плавно – максимальная

скорость нарастания давления составила 0,816 МПа/град ПКВ. Поскольку топливо воспламенялось и горело

практически по мере его поступления в цилиндр, максимальное давление было

достигнуто только через

22 град ПКВ после ВМТ, и величина его была относительно небольшой – 8,9 МПа.

Рис. 2. Участки индикаторных

диаграмм, соответствующие процессу сгорания в дизеле ЯМЗ-8424, и доли выгоревшего

топлива (х) при

n = 2100 мин-1 и полной

цикловой подаче топлива

Следует

иметь в виду, что при изменении температуры НВ оставались практически неизменными

частота вращения коленчатого вала, цикловая подача, давление и установочный

угол начала впрыскивания топлива и его физические свойства. Поэтому с ростом температуры

заряда уменьшалась плотность рабочего тела. Это способствовало увеличению

диаметра капель, который находится в обратной зависимости от плотности. В

результате при температуре НВ 130 С

впрыснутое топливо испарялось относительно долго. Кривая, иллюстрирующая

выгорание топлива (линия 3 в семействе кривых «х» на рис. 2) показывает, что

при температуре НВ 130 С

процесс сгорания длиться практически 120 град ПКВ, что приводит к значительным

потерям теплоты в стенки внутрицилиндрового пространства. Существенное

дополнение к этим потерям составляют увеличивающиеся потери теплоты с

отработавшими газами, выходящими из цилиндра. Их температура на обсуждаемом

режиме составила 720 С (на рис.

1 не показана). Все сказанное обусловило высокий удельный эффективный расход

топлива (gе = 244,6 г/(кВт·ч)). Эффективная мощность составила 299

кВт.

Рассмотренные выше особенности протекания

процесса сгорания обусловили высокую тепловую нагруженность (критерий Костина Кт

имеет максимальное значение во всем исследованном диапазоне изменения

температур НВ – 5,68) и дымность отработавших газов, составившую 67 %.

По мере снижения температуры НВ период задержки воспламенения

увеличивался и на режиме t = 40 С равнялся 15 град ПКВ. За более продолжительный период

времени, чем при t = 130 С, в цилиндр успевало поступить относительно больше

топлива, увеличился фактор динамичности и дальнейшее сгорание протекало весьма

быстро – максимальная скорость нарастания давления составила 2,04 МПа/град ПКВ.

Поскольку после воспламенения в

цилиндре находилось относительно много топлива, период быстрого сгорания

значительно уменьшился и максимальное давление было достигнуто через 9 град ПКВ

после ВМТ, а величина его достигла 12,2 МПа.

Следует

иметь в виду, плотность свежего заряда с уменьшением температуры НВ увеличилась.

В результате уменьшились размеры капель топлива и, соответственно, время его

испарения, увеличился коэффициент коэффициента избытка воздуха. Поэтому процесс

сгорания протекал относительно быстро (jz = 68 град ПКВ), значительно снизились потери теплоты в стенки

внутрицилиндрового пространства. В результате уменьшился удельный эффективный

расход топлива (gе = 221,8 г/(кВт·ч)). Эффективная мощность

составила 309 кВт.

Рассмотренные

особенности протекания процесса сгорания при температуре НВ 40 С

обусловили относительно низкую тепловую нагруженность (критерий Костина

составил 5,03), и дымность отработавших газов, составившую 38 %.

Изменение показателей дизеля ЯМЗ-8424 в

зависимости от температуры НВ при частоте вращения коленчатого вала при n =

1300 мин-1 (соответствующей режиму максимального крутящего момента)

показано на рис. 3.

Рис. 3. Изменение показателей дизеля ЯМЗ-8424 в

зависимости от температуры надувочного воздуха при n = 1300 мин-1

Рассмотрение полученных зависимостей

свидетельствует о том, что качественно характер изменения мощностных,

экономических показателей и особенностей протекания рабочего процесса дизеля

ЯМЗ-8424 при

n = 1300 мин-1 не изменился. Однако, абсолютные значения всех

показателей ниже, чем при n = 2100 мин-1.

Связано это со

следующими факторами. Скоростной режим работы дизеля определяет параметры

физического состояния воздушного заряда в момент начала впрыскивания топлива в

цилиндр, однородность смеси и ее турбулентность. Чем ниже частота вращения, тем

ниже давление и температура в момент начала впрыскивания топлива, выше

коэффициент наполнения цилиндра свежим зарядом (поскольку гидравлические потери

на впуске пропорциональны квадрату скорости движения этого свежего заряда) и

меньше коэффициент остаточных газов (поскольку скорость их выхода их цилиндра

также уменьшается).

Снижение частоты вращения

коленчатого вала с 2100 до 1300 мин-1 сопровождалось заметным

уменьшением часового (с 69,2 до 48,6 кг/ч), а, следовательно, и циклового расходов

топлива. В результате существенно возрос коэффициент избытка воздуха (в среднем

с 1,83 до 2,38 соответственно).

Увеличение коэффициента

избытка воздуха улучшило условия доступа кислорода в зоны реакции и

способствовало более быстрому воспламенению топлива (и, соответственно,

снижению жесткости и величине максимального давления в среднем на 21,5 %),

более полному и быстрому протеканию процесса сгорания. В результате сокращается

продолжительность этого процесса в среднем с 95 (при n = 1300 мин-1)

до 84 град ПКВ (n = 2100 мин-1).

Этот же фактор

способствует уменьшению тепловой нагруженности (в среднем примерно на 8 %) и

дымности (в среднем почти на 16 %).

Для

определения целесообразного уровня охлаждения НВ авторами была разработана

следующая методика.

Для

каждого показателя проводили расчет степени его положительного изменения (![]() ) в процентах от наихудшего значения:

) в процентах от наихудшего значения:

![]()

100%, (1)

100%, (1)

где ![]() – текущее значение

i-го показателя;

– текущее значение

i-го показателя; ![]() – наихудшее значение

i-го показателя.

– наихудшее значение

i-го показателя.

В качестве показателей были приняты: литровая

эффективная мощность двигателя (Nе л), удельный эффективный расход

топлива (gе), показатель механической нагруженности Пм

(представляющий собой среднее арифметическое значение суммы максимального

давления (рz) и максимальной «жесткости» (Wр max)),

показатель тепловой нагруженности (критерий тепловой напряженности Кт) и

дымность отработавших газов.

Затем с помощью квалиметрического метода определяли

значимость коэффициента весомости «mi») каждого из перечисленных

показателей по следующей методике.

Для обеспечения обоснованности и объективности

принятия выводов, были выбраны 27 экспертов (чтобы обеспечить вероятность

принятия правильного решения, равную 0,90-0,95). В состав экспертной группы

входило 11 докторов и шестнадцать кандидатов технических наук по специальности

05.04.02 «Тепловые двигатели» из ЧТЗ, НИИ и ВУЗов Санкт-Петербурга, Челябинска,

Барнаула, Екатеринбурга и Мелитополя.

Опрос экспертов был проведен с целью

выяснения их мнения о важности каждого из приведенных выше показателей,

выраженной количественно в баллах как коэффициент значимости ji (от 0,1

до 1,0).

Затем был рассчитан

коэффициент весомости по выражению:

(2)

(2)

где n – количество экспертов.

По значению mi можно судить о том,

насколько весом данный i-ый показатель при интегральной оценке двигателя с

точки зрения его мощностных, экономических характеристик, механической

нагруженности, тепловой нагруженности и дымность отработавших газов.

Согласованность мнений экспертов определяется

коэффициентом вариации:

, (3)

, (3)

где

σ - среднее квадратичное отклонение мнений экспертов в оценке i-го

показателя, которое находится из выражения:

. (4)

. (4)

Чем меньше коэффициент вариации, тем

больше согласованность экспертов.

После определения численных значений коэффициентов

весомости для каждого i-го параметра находили индивидуальный коэффициент его

положительного изменения (Кпи) по формуле:

![]()

![]() ·mi. (5)

·mi. (5)

Затем сложением коэффициентов положительного изменения

всех показателей при данной температуре НВ получали интегральное значение

коэффициента положительного изменения показателей для f-ой температуры:

![]() =

=![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (6)

(6)

Экстремум кривой, построенной в координатах

«интегральный коэффициент положительного изменения показателей для f-ой

температуры - температура наддувочного воздуха», соответствовал целесообразному

значению температуры НВ с точки зрения «компромисса» между мощ-ностными,

экономическими показателями, механической, тепловой нагру-женностью и дымностью

отработавших газов.

Обработка результатов, полученных при

оценке влияния температуры НВ на мощностные, экономические показатели дизеля

ЯМЗ-8424 и на особенности протекания его рабочего процесса, позволила

рассчитать значения степеней положительного изменения, индивидуальных

коэффициентов положительного изменения названных показателей и интегральных

коэффициентов в зависимости от температуры НВ.

В ходе этого расчета, прежде всего, были определены

значения коэффициентов весомости «mi» для: литровой мощности

двигателя (Nел), удельного эффективного расхода топлива (gе),

показателя механической нагруженности (Пм), показателя тепловой

нагруженности (Кт) и дымности отработавших газов (D).

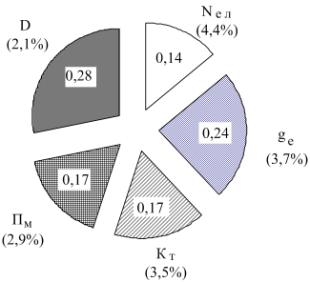

На рис. 4

показаны полученные результаты.

Рис. 4. Значения коэффициентов

весомости (в скобках даны величины соответствующих коэффициентов вариации)

Затем по приведенным выше формулам были рассчитаны

степени положительного изменения каждого показателя, индивидуальный коэффициент

его положительного изменения и значения коэффициента положительного изменения

показателей для f-ой температуры и

соответствующих интегральных коэффициентов.

На основании проведенных расчетов были

построены зависимости интегральных коэффициентов положительного изменения

показателей от температуры НВ (на рис. 5 для – n = 2100 мин-1).

Как видно, начиная с 40 С величина интегрального коэффициента

практи-чески линейно увеличивается до температуры 70 С (с интенсивностью

0,07 % / С). Затем происходит

относительно плавный перегиб кривой в сторону уменьшения рассматриваемого

аргумента (примерно до 90 С).

После чего значение ![]() практически линейно

падает до предельно высокой температуры 130 С

(с интенсивностью 0,25 % / С).

В области между 67 и 80 С

изменение

практически линейно

падает до предельно высокой температуры 130 С

(с интенсивностью 0,25 % / С).

В области между 67 и 80 С

изменение ![]() незначительно (0,45

%), поэтому указанный интервал можно считать целесообразным при выборе

температуры наддувочного воздуха с точки зрения «компромисса» между

мощностными, экономическими показателями, механической, тепловой нагруженностью

и дымностью отработавших газов для режима n = 2100 мин-1.

незначительно (0,45

%), поэтому указанный интервал можно считать целесообразным при выборе

температуры наддувочного воздуха с точки зрения «компромисса» между

мощностными, экономическими показателями, механической, тепловой нагруженностью

и дымностью отработавших газов для режима n = 2100 мин-1.

Рис. 5. Изменение интегрального коэффициента

положительного изменения показателей дизеля ЯМЗ-8424 в зависимости от

температуры

наддувочного воздуха (n = 2100 мин-1)

На рис. 6 показано

изменение интегрального коэффициента положительного изменения показателей

дизеля ЯМЗ-8424 в зависимости от температуры НВ при n = 1300 мин-1.

Из рисунка видно, что характер кривой стал

более плавным, хотя максимальное значение ![]() как и в прошлом

случае достигается при температуре наддувочного воздуха 70 С. При этом в области от 66 до 81 С разница значений интегрального

коэффициента положительного изменения параметров составляет всего 0,15 %.

как и в прошлом

случае достигается при температуре наддувочного воздуха 70 С. При этом в области от 66 до 81 С разница значений интегрального

коэффициента положительного изменения параметров составляет всего 0,15 %.

Интересно отметить, что абсолютные значения

рассматриваемого коэффициента, характерные для n = 1300 мин-1

несколько выше, чем при

n = 2100 мин-1.

Рис. 6. Изменение интегрального коэффициента положительного

изменения показателей дизеля ЯМЗ-8424 в зависимости от температуры

наддувочного воздуха (n=1300 мин-1)

Средняя интенсивность увеличения

интегрального коэффициента в интервале 40–70 С

составляет 0,11 % / С), а

соответствующее его уменьшение в диапазоне 90–130 С составляет 0,32 % / С).

Это свидетельствует о том, что при меньшей

частоте вращения коленчатого вала влияние температуры НВ на мощностные,

экономические показатели и характер протекания рабочего процесса дизеля

ЯМЗ-8424 проявляется более заметно.

Установленные закономерности изменения показателей

дизеля ЯМЗ-8424 в зависимости от температуры НВ позволяют утверждать, что

целесообразные значения температуры НВ с точки зрения «компромисса» между

мощностными, экономическими показателями, механической, тепловой нагруженностью

и дымностью отработавших газов лежат в диапазоне 66–81 С.

Существующие в современной практике

двигателестроения ОНВ недостаточно эффективны для обеспечения этих

целесообразных значений температуры.

На наш взгляд, решение проблемы

поддержания температуры НВ в оптимальных пределах для обеспечения эффективного

протекания рабочего процесса и повышения надежности комбинированных двигателей

при работе на любых эксплуатационных режимах представляется принципиально

возможным за счет использования вихревых труб [2] (которые в рассматриваемом

аспекте могут играть роль «стабилизатора температуры наддувочного воздуха» –

СТНВ), устанавливаемых во впускном тракте комбинированного ДВС после компрессора.

На рис. 7 показана предложенная авторами

система стабилизации температуры НВ с использованием вихревой трубы.

Принцип действия предлагаемой системы

заключается в следующем.

Отработавшие газы поршневого ДВС по

выхлопной трубе поступают в газовую турбину, которая приводит в действие

компрессор.

Компрессор сжимает атмосферный воздух и по

трубопроводу подает его в воздухо-воздушный ОНВ, откуда попадает в цилиндры

поршневого ДВС через впускные коллекторы. Часть сжатого в компрессоре воздуха

по патрубку подается в вихревую трубу, разделяется в ней на два потока

(холодный и теплый) и по трубопроводам холодного воздуха и теплого воздуха

направляется в воздухо-воздушный ОНВ.

Рис. 7. Система стабилизации температуры наддувочного

воздуха при работе двигателя на различных режимах с использованием вихревой

трубы:

1 – поршневой ДВС; 2 – выпускные коллекторы; 3 –

впускные коллекторы; – 4 – трубопровод; 5 – трубопровод холодного воздуха; 6 –

выхлопная труба; 7 – газовая турбина; 8 – компрессор; 9 – патрубок; 10 –

дроссельный вентиль; 11 – вихревая труба; 12 – трубопровод теплого воздуха; 13

– клапан регулирования количества теплого воздуха; 14 – воздухо-воздушный ОНВ;

15 – датчик температуры; 16 – клапан регулирования количества холодного воздуха

Установленный на выходе из ОНВ датчик

температуры передает информацию на регулирующее устройство, которое воздействуя

на клапаны регулирования количества холодного воздуха и теплого воздуха, а

также на управляющий дроссельный вентиль обеспечивает такой режим работы

вихревой трубы, который обеспечивает оптимальную температуру НВ на входе в

цилиндры поршневого ДВС.

Расчет и оптимизация конструктивных размеров устройства с вихревой

трубой для стабилизации температуры наддувочного воздуха при работе дизеля ЯМЗ-8424

на различных режимах, выполненные с помощью приведенной в работе [3]

математической модели показали, что система должна представлять собой вихревой

аппарат, заключающий в себе несколько отдельных вихревых труб.

Схема размещения вихревых труб в кассете

вихревого аппарата представлена на рис. 8.

Рис. 8. Схема размещения вихревых труб в кассете

вихревого аппарата

На рис. 9

показана схема охладителя наддувочного

воздуха состоящего из вихревого аппарата с воздухо-воздушным теплообменником.

Рис. 9. Схема охладителя наддувочного воздуха,

состоящего

из вихревого аппарата с воздухо-воздушным теплообменником:

а – вихревой аппарат (1 – патрубок входа воздуха в вихревой аппарат;2 – дроссельный клапан;

3 – патрубок выхода потока подогретого воздуха; 4 – па-трубок выхода потока

охлажденного воздуха к теплообменнику); б – воздухо-воздушный теплообменник (5

– входной патрубок потока наддувочного воздуха в теплообменник; 6 –выходной

патрубок подвода охлажденного наддувочного воздуха к цилиндрам двигателя; 7 –

охлаждающий воздух на выходе из теплообменника)

Основные

конструктивные характеристики вихревого

аппарата для системы стабилизации

температуры наддувочного воздуха дизеля

ЯМЗ-8424 приведены в табл. 1

Эффективность работы предложенной системы

оценивалась в условиях неустановившихся нагрузочного и скоростного режимов.

Режимные условия соответствовали эксплуатации грузового автомобиля

в городе (рис. 10) [4], где цифры в квадратах без скобок указывают процент

времени работы на данном режиме, в скобках курсивом – порядковый номер режима в

процессе стендовых испытаний.

Таблица 1

Основные конструктивные

характеристики вихревого аппарата

для системы стабилизации

температуры наддувочного воздуха

дизеля ЯМЗ-8424

|

Конструктивная характеристика |

Единица измерения |

Величина |

|

Количество вихревых труб в вихревом аппарате |

шт. |

6 |

|

Длина корпуса вихревой трубы |

м |

0,16 |

|

Внутренний диаметр патрубка входа воздуха в вихревой аппарат |

м |

0,06 |

|

Наружный диаметр канала для выхода потока охлажденного воздуха |

м |

0,024 |

|

Внутренний диаметр канала для выхода потока подогретого воздуха |

м |

0,038 |

|

Площадь входного патрубка воздуха |

м2 |

0,028·10-2 |

Рис. 10. Режимы работы двигателя грузового автомобиля

в условиях городской эксплуатации

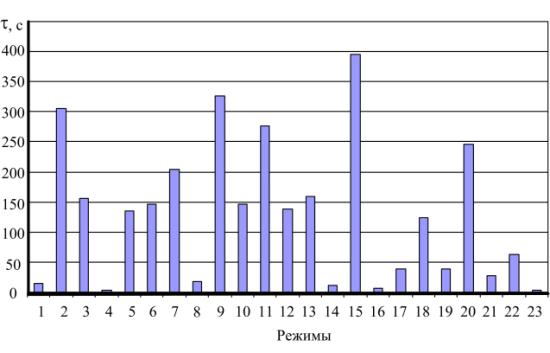

Продолжительность работы на каждом режиме определяли

из соотношения 1 % = 30 с.

Результаты проведенного

пересчета процентов в секунды показаны на гистограмме (рис. 11). Совокупность

23 режимов, представленных на рис. 10, составляла один цикл испытаний

продолжительностью практически 50 мин.

Рис.

11. Распределение времени работы дизеля ЯМЗ-8424

на

переменных режимах в течение одного цикла

Испытания представляли собой две серии из трех

последовательно повторяющихся циклов, каждый из которых характеризовался своей

частотой вращения коленчатого вала, своей нагрузкой и своей продолжительностью

(табл. 2). В одной серии исследовалась работа дизеля ЯМЗ-8424 при работе в

штатной комплектации, во второй – с опытным образцом СТНВ.

В первой серии проводились

испытания двигателя в штатной комплектации. Дизель был укомплектован ОНВ типа

«вода-воздух» со 186 оребренными накаткой медными трубками с внутренним

диаметром 5 мм.

Таблица 2

Характеристика

режимов одного цикла

|

Режим |

Скоростной

режим, n, мин-1 |

Мощность, кВт |

Продолжи- тельность,

с |

|

1 |

840 |

24 |

15 |

|

2 |

1260 |

215 |

306 |

|

3 |

1470 |

105 |

156 |

|

4 |

1890 |

177 |

3 |

|

5 |

1260 |

86 |

135 |

|

6 |

1890 |

295 |

147 |

|

7 |

1050 |

100 |

204 |

|

8 |

1050 |

50 |

18 |

|

9 |

1260 |

172 |

327 |

|

10 |

1470 |

157 |

147 |

|

11 |

1680 |

285 |

276 |

|

12 |

840 |

36 |

138 |

|

13 |

1470 |

210 |

159 |

|

14 |

1890 |

117 |

12 |

|

15 |

1470 |

262 |

396 |

|

16 |

1890 |

236 |

6 |

|

17 |

1680 |

228 |

39 |

|

18 |

1050 |

75 |

123 |

|

19 |

1680 |

171 |

39 |

|

20 |

1260 |

129 |

246 |

|

21 |

1680 |

114 |

27 |

|

22 |

2100 |

295 |

63 |

|

23 |

2100 |

246 |

3 |

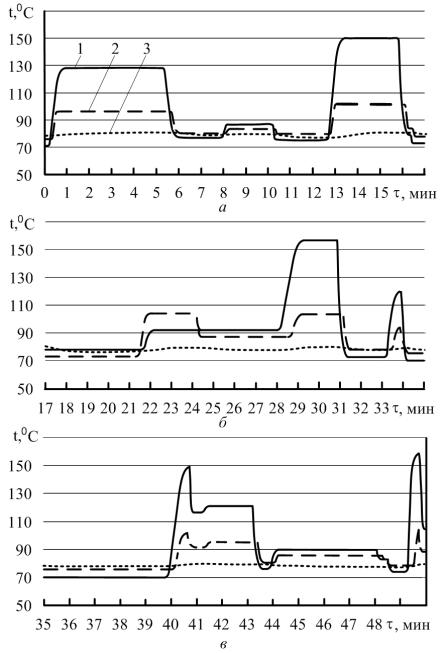

Температура охлаждающей жидкости на входе

в двигатель составляла 75–80 °С на выходе 80–85 °С. Рис.

12 иллюстрирует полученные результаты.

Рис. 12. Изменение температуры наддувочного воздуха

при работе дизеля

ЯМЗ-8424 в одном из испытательных циклов:

1 – температура наддувочного воздуха на выходе из

компрессора; 2 – тем-пература наддувочного воздуха на выходе из штатного

охладителя над-дувочного воздуха; 3 – температура наддувочного воздуха на

выходе

из стабилизатора температуры наддувочного воздуха

Для оценки эффективности систем, предназначенных для

изменения температуры НВ перед его поступлением в цилиндры двигателя ввести

новый показатель – коэффициент стабилизации температуры НВ. Этот коэффициент

показывает степень отклонения фактической температуры НВ перед впускными

органами от ее целесообразного значения и определяется по формуле:

, (7)

, (7)

где ![]() – фактическая

температура воздуха, поступающего в цилиндры,

– фактическая

температура воздуха, поступающего в цилиндры,

Тц – целесообразное значение температуры свежего заряда.

Как дополнительные характеристики, позволяющие

составить более полное представление о системе изменения температуры НВ (но не

говорящие об эффективности выполнения ею основной функции – обеспечения

целесо-образного значения температуры, а значит, и плотности свежего заряда в

момент его поступления в цилиндры двигателя) может быть использована степень повышения плотности НВ.

Как видно, штатный ОНВ значительно снижает

температуру НВ на режимах, где она после компрессора достигает 150 и более

градусов Цельсия.

Однако при этом наблюдаются значительные

колебания температуры на различных режимах и существенное превышение уровня

целесообразной температуры, которое в некоторых случаях достигает 29 °С.

Штатный ОНВ обеспечивает некоторое (до 3 °С)

повышение температуры НВ в тех случаях, когда ее величина после компрессора

ниже 80 °С. Максимальный размах колебания температуры НВ на входе в штатный ОНВ составил 88 °С,

после него – 31 °С. Среднее значение коэффициента стаби-лизации

температуры НВ составило практически 6 % (5,99 %).

Замена штатного ОНВ на опытный СТНВ

существенно изменила картину. Максимальное снижение температуры НВ на режимах

больших нагрузок доходит до 73 °С. Колебания его температуры

составляют только 3–4 °С, а отклонения от уровня целесообразной температуры

не превышает 2 °С. Макси-мальный размах колебания температуры НВ

после СТНВ в процессе проведенных испытаний не превышал 5 °С.

Среднее значение коэффициента стабилизации температуры НВ оказалось равным 1,48

%, т.е. в четыре раза меньше, чем при использовании штатного ОВН. Степень

повышения плотности в нем на режиме максимальной мощности составил 1,683.

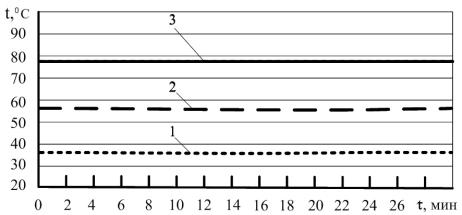

Оценка возможности стабилизации

температуры НВ на установленном целесообразном уровне при работе дизеля

ЯМЗ-8424 на режимах малых нагрузок проводилась при частоте вращения коленчатого

вала n = 1000 мин-1 и эффективной мощности 2 кВт.

Прежде всего, были проведены эксперименты

на дизеле, оборудованном штатным ОНВ, затем двигатель останавливали и заменяли

ОНВ на СТНВ и проводили повторные испытания. Характерной особенностью этих

экспери-ментов было то, что они проводились зимой в холодном боксе при

температуре окружающего воздуха 8 °С. Перед началом каждого

эксперимента двигатель прогревали и выходили на стабилизированный тепловой

режим, который в обоих случаях устанавливался при температуре охлаждающей

жидкости на выходе ее из рубашки охлаждения, равной 74 °С. На этом

режиме двигатель каждый раз работал по 30 мин. Полученные результаты приведены

на рис. 13

Рис. 13. Значения

температуры надувочного воздуха при работе дизеля ЯМЗ 8424 на режиме n=1000 мин-1 и Nе = 2 кВт:

1 – воздуха после компрессора; 2 – температура

наддувочного воздуха после штатного охладителя наддувочного воздуха; 3 –

температура наддувочного воздуха после стабилизатора его температуры

Обработка результатов показала, что

колебания температуры НВ ходе каждого эксперимента практически отсутствовали.

На входе в ОНВ и в СТНВ температура составляла 37 °С.

При использовании штатного ОНВ прохождение

через него охлаждающей жидкости привело к повышению температуры НВ до 56 °С.

В результате степень отклонения его фактической температуры перед впускными

органами от ее целесообразного значения составила 28,2 %.При использовании СТНВ

удалось получить температуру НВеред его поступления в цилиндры двигателя равную

77 °С, т.е. обеспечить степень отклонения фактической температуры

перед впускными органами от ее целесообразного значения 1,3 %.

Приведенные материалы свидетельствуют о

том, что, используя пред-лагаемую в настоящей работе систему стабилизации

температуры НВ с помощью вихревой трубы, можно обеспечить требуемую температуру

свежего заряда и, следовательно, избежать негативных последствий, сопутствующих

работе дизеля на всех нагрузочных режимах и на холостом ходу.

Литература:

1. Костин А.К. Эксплуатационные режимы

транспортных дизелей [Teкст] / А.К. Костин, Е.Б. Еркембаев. – Алма-Ата: Наука,

1988. – 192 с.

2. Суслов А.Д.

Вихревые аппараты [Текст] / А.Д. Суслов, С.В. Иванов,

А.В. Мурашкин [и др.]. М.: Машиностроение, 1985. 256 с.

3. Кукис В.С. Физико-математическая модель вихревых труб для

регулирования температуры наддувочного воздуха [Текст] / В.С. Кукис,

Д.В. Шабалин // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. Научный

журнал. – Вып. 1. – Новосибирск : ФГБОУ ВПО «СГУВТ».

2015. –

С. 129–132.

4. Снижение

токсичности автотракторных дизелей: Учебн. пособие по целевой подготовке

специалистов ДВС [Teкст] / А.Л. Новоселов [и др.]. – Барнаул: Алт. ГТУ,

1996. – 122 с.