Кургамбаева Г.С.,

Есенбаева А.Е., Ханнанов Р. А., Тен О.А., Балпанов Д.С. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр биотехнологии

Республики Казахстан», КН МОН РК в г. Степногорск, e-mail: ipbncbrk@mail.ru

Выделение азотфиксирующих

микроорганизмов из почв Северного Казахстана

Введение

Интерес к

возделыванию зерновых и зернобобовых культур на территории Казахстана связан с

увеличением количества голов крупного рогатого скота и повышением спроса на

бобовые и зернобобовые культуры на внешнем рынке. Перспективными для

использования являются бобовые травы (люцерна, клевер, донник, козлятник

восточный), а также зернобобовые культуры (нут, горох, чечевица, фасоль, соя).

Азот является необходимым элементом для

всех живых организмов. Основным резервуаром азота служит земная атмосфера,

однако способностью к биологической фиксации амосферного азота обладают лишь

незначительное число микроорганизмов. Процесс связывания азота атмосферы этими микроорганизмами называется биологической азотфиксацией. Многие

животные и грибы, растения способны

вступать в симбиоз с азотфиксирующими прокариотами [1].

Азотфиксирующие симбиотические бактерии,

широко известные как Rhizobium sp., используются в производстве

биологических удобрений для бобовых растений. С развитием животноводческой

отрасли зернобобовые культуры приобрели высокую значимость в кормлении

различных видов животных в качестве источника кормового белка [2-4]. Бактерии

рода Rhizobium - строгие аэробы. Среди них различают активные, малоактивные

и неактивные культуры. Критерием активности клубеньковых бактерий служит их

способность в симбиозе с бобовым растением фиксировать атмосферный азот. Воздействие

активных штаммов симбиотических азотфиксирующих бактерий Rhizobium sp. способствует повышению синтеза у растений белковых

веществ гормональной природы (ауксинов, гиббереллинов, цитокининов),

антибиотических и антифунгальных веществ. [5,6].

В результате возникновения симбиоза растения

с азотфиксирующими микроорганизмами бобовые и зернобобовые культуры производят

на единице посевной площади больше высококачественного легкоусвояемого белка по

сравнению с культурами других семейств.

Различают и другие

виды азотфиксирующих микроорганизмов, например активные азотфиксаторы - свободно живущие микроорганизмы,

обитающие в почве и водоёмах - спороносная бактерия Clostridium. Активными

азотфиксаторами являются и многие виды сине-зелёных водорослей (Nostoc,

Апаbaena и др.), некоторые пурпурные серобактерии и зелёные бактерии. Участвуют

в фиксации атмосферного азота некоторые виды грибов, дрожжей и спирохет.

Азотфиксирующие микроорганизмы имеют очень важное значение в круговороте азота

в природе, и в частности, в снабжении доступными формами азота растений,

которые не способны усваивать его из воздуха, а получают азот после

минерализации белка.

В последние 2-3 десятилетия интерес к биологической

азотфиксации значительно возрос. Это связано не только с определяющей ролью

этого процесса в азотном балансе биосферы, но и возможностью сокращения объемов

применения минерального азота при одновременном снижении энергетических затрат

на производство продукции, что весьма актуально в свете современных тенденций

биологизации земледелия [7-9].

Препараты на основе клубеньковых бактерий

широко используются во многих странах под различными названиями (во Франции -

N-germ, в Чехии и Словакии – нитразон, а России – нитрагин, ризоторфин и т.д).

Также искусственная инокуляция бобовых культур клубеньковыми бактериями

проводится в Болгарии, Польше, США, Канаде, Франции и др.

Материалы и методы

исследований

Целью работы являлось выделение штаммов из каштановых почв

Северного Казахстана. Для выделения использовали образцы почвы. Из образцов

готовили разведения 1:100 (1 г почвы на 100 мл дистиллированной стерильной

воды) и перемешивали на шейкере в течение 2 часов. В дальнейшем проводили

десятикратные разведения с последующим высевом на чашки Петри с

агаризованной средой Эшби. Чашки культивировали при температуре 28 °С в течение

2 суток. Выросшие изолированные колонии отсевали петлей в пробирки на

поверхность скошенной плотной среды в тех же условиях.

В процессе работы использовали

универсальные, селективные и накопительные питательные среды. Выделение и

поддержание выделенных культур осуществляли на агаризованных средах. Для

отработки процесса глубинного культивирования использовали жидкие питательные

среды (без добавления агара). Ниже приведен состав питательных сред:

Питательная среда с гороховым

отваром. Состав (г/л): К2НPO4 - 1,0; MgSO4 - 0,3; сахароза - 10,0; отвар из 100 г зерен

гороха – до 1 л. pH 6,8-7,0.

Агаризованная питательная среда

Эшби г/л: сахароза - 10; MgSO4 - 0,2; NaCl - 0,2; K2HPO4 – 0,2; K2SO4

- 0.2; CaCO3 - 5,0; агар – 20; pH =7,0-7,2.

Для

выделения микроорганизмов Rhizobium sp отбирали растения

определенного вида (донник, люцерну, клевер, козлятник, горох, сою) с хорошо

развитой корневой системой и наличием активных клубеньков. Активность

клубеньков при отборе образцов определяли визуально - образование в клубеньках

легоглобина придает им красновато-розовую окраску на срезе. Неактивные

клубеньки, напротив, имеют коричневую или зеленоватую окраску.

Отобранные

образцы (клубеньки) в лабораторных условиях промывали и помещали на поверхность

питательной среды в чашке Петри, разрезали стерильным ножом, затем шпателем растирали

содержимое клубенька по поверхности питательной среды. Этим же шпателем, без

прокаливания, проводили рассев содержимого клубенька еще на 4 чашки Петри

последовательно.

Для

выделения Rhizobium sp из клубеньков

гороха и клевера использовали питательную среду на гороховом отваре, для

выделения Agrobacterium tumefaciens – питательную среду

Эшби.

Отбор

моноизолятов проводили на 3-4 сутки.

Колонии отбирали по типичному внешнему виду: на плотных питательных

средах в чашках Петри через 36-48 часов роста при 28 (±1)°С образовывались

слизистые белесоватые колонии диаметром 2-3 мм. Выделенные изоляты представляют

собой мелкие подвижные палочки с закругленными краями, расположенные в мазке

хаотично. Моноизоляты отсевали на скошенную питательную среду на гороховом

отваре и среду Эшби.

По

результатам теста отобраны 10 изолятов,

культурально-морфологические свойства которых указаны в таблице 1.

Таблица 1. Культурально-морфологические признаки выделенных изолятов

|

Номер изолята |

Результаты

микроскопии |

|

Z-1 |

Мелкие овальные палочки с закругленными концами,

мазке расположенны хаотично, подвижные.

Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-2 |

Мелкие

палочки с закругленными концами, мазке расположенны хаотично,

подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-3 |

Мелкие

палочки с закругленными концами, мазке расположенны хаотично,

подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-4 |

Мелкие

палочки с закругленными концами, мазке расположенны хаотично,

подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-5 |

Мелкие овальные палочки с закругленными концами,

мазке расположенны хаотично, подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-6 |

Мелкие овальные палочки с закругленными концами,

мазке расположенны хаотично, подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-8 |

Мелкие овальные палочки с закругленными концами,

мазке расположенны хаотично, подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-9 |

Мелкие овальные палочки с закругленными концами,

мазке расположенны хаотично, подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-10 |

Мелкие овальные палочки с закругленными концами,

мазке расположенны хаотично, подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

|

Z-11 |

Мелкие палочки с закругленными концами, мазке

расположенны хаотично, подвижные. Слизистые колонии прозрачного цвета. |

В

дальнейшем было проведено изучение физиолого-биохимических свойсв выделенных

моноизолятов. Результаты физиолого-биохимического анализа выделенных

моноизолятов представлены в таблице 2.

Таблица

2- Определение

биохимических свойств изолятов способом сбраживания сахаров

|

Сахара |

Азотфиксирующие

микроорганизмы |

|||||||||

|

Z-1 |

Z-2 |

Z-3 |

Z-4 |

Z-5 |

Z-6 |

Z-8 |

Z-9 |

Z-10 |

Z-11 |

|

|

Арабиноза |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Целлобиоза |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Фруктоза |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

± |

+ |

|

Галактоза |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Лактоза |

+ |

+ |

± |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Мальтоза |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Маннит |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Манноза |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Раффиноза |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Сахароза |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Трегалоза |

± |

+ |

+ |

+ |

± |

+ |

+ |

± |

+ |

+ |

|

Ксилоза |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

± |

По физиолого-биохимическим и

культурально-морфологическим признакам изоляты, выделенные из почв идентифицированы как

представители вида Agrobacterium tumefaciens - Z-1,

Z-2, Z-4, Z-9, Z-11 и

Rhizobium pusense Z-3, Z-5, Z-6, Z-8, Z-10 [10-11].

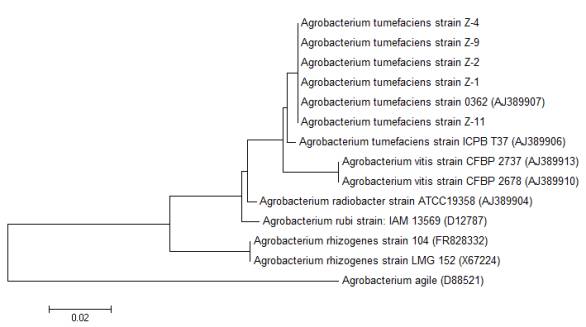

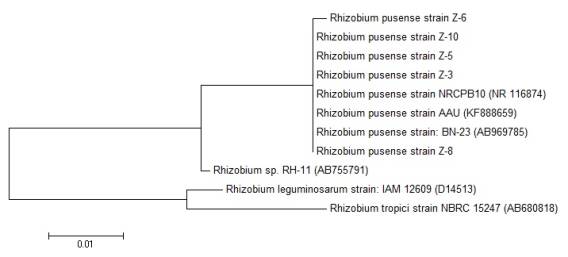

В дальнейшем исследовали

генетическое родство выделенных штаммов. С этой целью определяли

филогенетическое родство на основе сравнения нуклеотидных последовательностей

фрагмента гена 16S рРНК. С помощью программного приложения MEGA 4.0 были сопоставлены с

последовательностями из базы данных BLAST. Филогенетические древа представлены

на рисунках 1,2.

Рисунок

1. Филогенетическое дерево изолятов Agrobacterium tumefaciens Z-1,

Z-2, Z-4, Z-9, Z-11

Рисунок

2. Филогенетическое дерево изолятов Rhizobium pusense Z-3, Z-5, Z-6, Z-8, Z-10

Согласно результатам

сравнительного анализа гена 16S рРНК штаммы Z-1,

Z-2, Z-4, Z-9, Z-11 были отнесены к

Agrobacterium tumefaciens. Степень его гомологи с

референсными последовательностями (AJ 389907) составила 100%. Изоляты

Z-3, Z-5,

Z-6, Z-8, Z-10 были отнесены к Rhizobium

pusense, степень его гомологи с

референсными последовательностями (NR 116874), (KF 888659), (AB 969785) составило 99%.

Таким образом, проведенный

нами филогенетический анализ, на основе сопоставления последовательностей генов

16S рРНК подтвердил морфолого-биохимическую классификацию выделенных

изолятов.

Выводы

Таким образом, в результате проделанной

работы отработан метод выделения азотфиксирующих микроорганизмов, идентификацию

которых проводили до вида по биохимическим и культурально-морфологическим

признакам с подтверждением сопоставления

последовательностей генов 16S рРНК. На

основе полученных данных изоляты Z-1, Z-2,

Z-4, Z-9, Z-11 азотфиксирующих микроорганизмов относящиеся к Agrobacterium

tumefaciens. Изоляты Z-3, Z-5,

Z-6, Z-8, Z-10 относятся к виду Rhizobium pusense.

Литература:

1.

Игнатов

В.В. Биологическая фиксация

азота и азотфиксаторы // Соросовский образовательный журнал. 1998.

2.

Косолапов В.М. Фицев А.И., Гаганов А.П.,

Мамаев М.В. Горох, люпин, вика, бобы: оценка и использование в кормлении

сельскохозяйственных животных. – Москва, 2009.

3.

Карагуйшиева Д.К. Свободноживущие азотфиксаторы почв Казахстана / Алма-Ата: Наука, 1972. - 199

с.

4.

Мамилов Ш.З. Азотфиксирующие

ассоциации с Rhodopseudomonas sp. в затопляемых почвах под рисом. // Повышение

плодородия почв рисовых полей. М.: Наука. - 1977. -С. 116-121.

5.

Илялетдинов А.Н.

Микробиологические превращения азотсодержащих соединений в почве / Алма-Ата,

Наука, 1976.-281 с.

6.

Fisher Hans-Martin. Genetic Regulation of Nitrogen fixation in Rhizobia//

Microbioligical reviews.-September, 1994. –Р. 352-386.

7.

V.V. Deshmukh, S.S. Mane, R.M. Gade, R.W. Ingle, M.S. Joshi. Biochemical

studies of Bradyrhizobium japonicum isolates // American international Journal

of Research in Formal, Applied and Natural Sciences. – 2013. - Vol. - 4(1). P.

53-57.

8.

S.M. Nour, M.P. Fernandez, Ph. Normand, J-C. Cleyet-Marel. Rhizobium

ciceri sp. Nov., Consisting of strains that nodulate Chickpeas (Cicer

arithenium L.) // International Journal of Systematic Bacteriology.- 1994.-

Vol.- 44. No.- 3. P. 511-522.

9.

M.J. Sadowsky, H.H. Keyser, B.B. Bohlool. Biochemical characterization

of fast- and slow-growing rhizobia that nodulate soybeans // International

Journal of Systematic Bacteriology.- 1983.-

Vol.- 33. No.- 4. P. 716-722.

10.

V.K. Deshwal, A. Chaubey. Isolation and Characterization of Rhizobium

leguminosarum from Root nodule of Pisum

sativum L. // Journal of Academia and Industrial Research (JAIR). – 2014. –

Vol. 2. – Р. 464-467.

11.

F. Shahzad, M. Shafee, F. Abbas, S. Babar, M.M. Tariq, Z. Ahmad.

Isolation and biochemical characterization of Rhizobium meliloti from root

nodules Alfalfa (Medico sativa) // The Journal of Animal and Plant Sciences. –

2012. Vol. - 22(2). P. 522-524.