Применение систем динамического позиционирования. Устройство,

принципы работы.

Юдин Юрий Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедры Судовождение

Грабаровский Алексей Борисович, аспирант

Иванов Виталий Витальевич, аспирант

Судоводительский факультет МА МГТУ(г.Мурманск),

кафедра Судовождения

I Применение систем динамического позиционирования

Основное назначение системы динамического позиционирования (ДП) – это автоматический контроль курса и позиции судна. Или, если быть точнее, динамическое позиционирование – удержание изменений курса и позиции судна в пределах допустимых границ при минимальном использовании подруливающих устройств.

Современный уровень техники, а также постоянно ужесточающиеся требования по обеспечению безаварийных работ и экологической безопасности при освоении шельфа стимулировали широкое применение на судах систем ДП. В настоящее время СДП разной конфигурации применяются на судах: транспортно-буксировочных, судах-снабженцах, трубовозах; научно-исследовательских, изыскательских, инженерно-геологических; пожарных, аварийно-спасательных; буровых; специализированных водолазных, обеспечивающих подводно-технические работы; крановых; трубоукладочных; полупогружных платформах; добывающих и перерабатывающих судах и платформах, плавучих нефтехранилищах (суда типа FSO, FPSO); ледоколах; танкерах.

II Установка ДП судна

Установка

динамического позиционирования судна - комплекс электронного оборудования,

включающий в себя систему ориентации и систему контроля, который определяет

местоположение судна с точностью до одного метра и удерживает судно в заданной

точке, автоматически управляя одновременно всеми судовыми движителями.

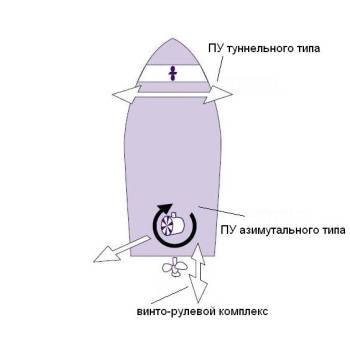

Системы ДП характеризуются большой энергоемкостью, высокой сложностью технической реализации и высоким уровнем автоматизации. Здесь комбинированно применяются подруливающие устройства различных типов, винт, рулевое устройство (см. рис. 1).

Подруливающие устройства располагают таким образом,

чтобы обеспечить максимальный момент и минимальное взаимное пересечение друг с

другом. ПУ туннельного типа располагают настолько ниже ватерлинии, насколько

это возможно. ПУ должны быть насколько возможно независимы, иметь собственную

систему экстренной остановки, мониторинга и сигнализации. Возможность

дестабилизации всей системы ДП из-за поломки одного ПУ должна быть минимизирована.

Так же должна быть обеспечена стабильная, надежная выработка энергии. Должно учитываться количество, местоположение и мощности имеющихся дизель-генераторов. Здесь главная задача – подача энергии на ПУ.

Рисунок 1. ПУ в системе динамического позиционирования

III Система

ориентации ДП

В

задачи системы ориентации ДП входит контроль географического

местоположения судна, относительной позиции, и отслеживание силы

воздействия погодных условий. На основе

полученных со всех приборов данных, произведенных оценок и математической модели судна, имитирующей его динамику,

вычислительный комплекс производит расчет и вырабатывает сигналы на ПУ. Системы

ориентации ДП включают в себя:

1.Системы определения

географического местоположения судна:

-судовая радиолокационная

система (РЛС) 3 и 10 см диапазона;

-судовой радиотепловой

локатор (РТЛ);

-импульснофазовая

радионавигационная система (ИФРНС) Лоран-С;

-спутниковая

радионавигационная система ГЛОНАСС, GPS;

- система EUROFIX.

2. Системы точного

определения позиции судна (должны отличаться по принципам действия):

- гидроакустические;

- системы туго натянутого

троса;

- гиперболические

разностно-дальномерные радионавигационные системы;

- лазерные системы.

3. Системы определения параметров

возмущающего фактора на корпус судна:

- курс;

- величину качки;

- скорости и направления

ветра.

IV Система контроля ДП

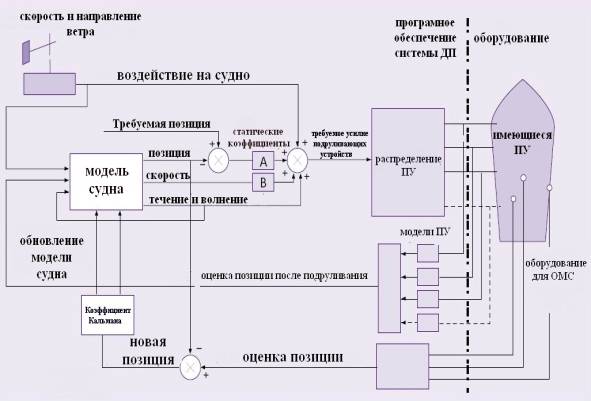

Основная задача системы контроля ДП - контроль удержания судна в установленной позиции, либо на установленной курсовой линии в пределах допустимых отклонений. Система должна быть способна справиться с изменением внешних сил, отказом оборудования для определения места судна или гирокомпаса, поломкой одного из подруливающих устройств. Вторичная задача системы контроля – минимизировать расход топлива и износ подруливающих устройств. Система контроля ДП – это циклическая система с обратной связью.

Суть простого цикла с обратной связью состоит в том, что изменение условий, определяемое оборудованием, вызывает создание противодействующей силы направленное на то, чтобы ликвидировать это изменение. Эффект изменения вновь обрабатывается и в случае необходимости цикл повторяется.

Система контроля с обратной связью является достаточно сложной из-за природы действующих внешних сил, и характеристик судна (см. рис. 2).

Рисунок 2. Система контроля ДП

В системе контроля ДП можно выделить две различные функции:

- Оценка отклонения судна от заданной позиции и расчет сил необходимых для возвращения судна в требуемую точку.

- Оценка воздействия сил окружающей среды, действующих на судно и расчет требуемых противодействующих сил.

Система контроля обычно действует именно в рамках первой функции. Вторая же функция приобретает особенно важное значение при работе в условиях шквалистого ветра.

Таким образом,

основными действиями системы контроля являются:

- измерение отклонения судна от заданной позиции и установленного курса;

- расчет отклонений в плоскостях X, Y, N;

- передача команд на определенные подруливающие устройства для создания противодействующих сил.

Чтобы выполнить

это, требуются:

- оборудование для определения смещения позиции судна относительно заданной точки;

- оборудование для измерения курса судна (обычно для этого используются показания гирокомпаса);

- оборудование для обсчета команд подаваемых на устройства, создающих противодействующие силы.

Система контроля

состоит из следующих компонентов:

- Статические коэффициенты. Определяют необходимые усилия подруливающих устройств в зависимости от различий имеющихся значений скорости и позиции с требуемыми.

- Распределение ПУ. Это система уравнений, в которых выражается общее требуемое усилие подруливающих устройств, выраженных через координаты X, Y, N. Затем это усилие распределяется на имеющиеся подруливающие устройства с учетом их характеристик.

- Имеющиеся ПУ.

- Модели ПУ. Модель принимает во внимание индивидуальные характеристики подруливающих устройств и рассчитывает общее усилие, прилагаемое к судну.

- Коэффициент Кальмана. Коэффициент, который может изменяться в пределах от 0 до 1. Определяет какой модели оцененной позиции стоит отдать предпочтение. Значение 0.5 означает их равнозначность.

- Направление и скорость ветра. На основании данных о направлении и скорости ветра рассчитываются силы, действующие на судно.

- Модель судна. Это максимально возможно точное описание поведения судна при действии различных внешних сил. Модель должна учитывать те силы, которые влияют на поведение реального судна: подруливающие устройства, ветер и волнение, течение, сила натяжения якорь-цепей, другие внешние силы (например, сила натяжения тросов, трубопровода)

Математическая модель судна должна быть максимально точной, но она все равно никогда не будет на 100% соответствовать реальному судну. Чтобы сделать ее максимально точной для данной ситуации в нее постоянно вносятся необходимые изменения.

Модель судна создает оценочные данные позиции судна, его скорости, сил течения и волнения. Эти данные сравниваются с требуемой позицией судна, введенной пользователем, скоростью и любыми другими силами, и после обработки создается команда для подруливающего устройства. Результат после подруливания вновь возвращается на обработку с тем, чтобы обновить модель судна.

Использование модели судна и коэффициентов Кальмана обеспечивает следующие преимущества:

- сигналы от датчиков фильтруются для уменьшения работы подруливающих устройств;

- явно ошибочные данные будут сравнены с моделью и отброшены;

- при отсутствии или потери вводных данных о позиции и/или курсе судно может оставаться под автоматическим контролем, используя расчетные данные, основанные на показаниях приборов за последние несколько минут. Это называется Контроль по Модели (КМ);

- позиционирование становится возможным при больших изменениях погодных условий, что позволяет судну расширить свои возможности.

Список литературы:

1. Симоненко, А.С. Устройство плавучих

буровых установок: Учебник: для ВУЗов/А.С.Симоненко - СПб.: ГМТУ, 1994. - 370

с.

2. Фрейдзон, И.Р. Автоматические системы

динамического удержания буровых судов/ И.Р. Фрейдзон, Л.Г.Филипов //

Судостроение за рубежом.- 1980.-№ 1.-С. 13-27.

3. Холодов, Г.Г. Требования национальных

морских классификационных обществ к работам на морских шельфах и системам

ориентации судов, оснащенных системами динамического позиционирования, и их

классификация /Г.Г.Холодов//Вестник МГТУ. Т. 13. - №4/1.- 2010. -

Стр.712-718.

4. Шостак, В.П. Некоторые особенности

проектирования плавучих средств освоения океана и континентального

шельфа/В.П.Шостак и др.//Навигация и гидрография. - №10.-2000. - С.47-58.