Экономические

науки/14.Экономическая теория

К.э.н. Азизов Г.С.

Севастопольский Национальный технический

университет

О теоретических моделях роста

экономики и моделях разделения экономики на сектора воспроизводства валового продукта страны

В ходе развития экономического мышления,

отражающего развитие хозяйства страны, анализа разделения экономики на сегменты, сектора, для отражения реальных экономических процессов, сложилось

несколько направлений моделирования: а) модели экономического роста и

развития; б) модели субъектов экономики и экономических потоков рынка; в)

модели секторов воспроизводства валового продукта страны. Рассмотрим эти

модели.

В экономической литературе известна модель

Харрода-Домара [1] как однофакторная модель

роста. В ней авторы учитывают как единственный фактор экономического роста

только капитал, то есть это однофакторная модель. Исходным условием такой

посылки является то, что капитал (как фактор) как бы «впитывает» в себя

потенции остальных производственных факторов.

Эта модель основана на ряде абстракций. Так, предполагается, что задействованы

все факторы производства, сохраняется равновесие спроса и предложения и

уровень их приростов, остаются постоянными соотношение между сбережениями S и

инвестициями І.

На практике это далеко не так. Модель

Харрода-Домара служит вспомогательным инструментом в решении проблем

экономического роста в долгосрочном периоде, помогает выявить характер

взаимосвязей в динамике и проиллюстрировать их.

Формула

(уравнения) Харрода-Домара выглядит:

G = S / C, или G

/ C = S, (1)

где:

G - темп экономического роста;

C - отношение капитала к выпуску

продукции (национального дохода), т.е. коэффициент капиталоемкости;

S - доля сбережений в национальном

доходе;

G /С - доля чистых инвестиций в национальном

доходе.

В приведенном выше уравнении авторы

модели исходят из того, что S = I.

Таким

образом, зная основные экономические параметры (национальный капитал,

национальный доход и их соотношение, размеры чистых сбережений и инвестиций),

можно прогнозировать приблизительные темпы роста экономики на перспективу.

Однако реальные темпы могут отличаться от

рассчитанного среднего показателя, поскольку они еще зависят от структуры

инвестиций, использования технических достижений, фазы экономического цикла и

других переменных факторов, влияющих на экономическую конъюнктуру.

Рациональное соотношение между трудом и

капиталом в случае их изменения рассчитывается с помощью производственной

функции, в основе которой - лучший вариант предельной производительности

каждого из привлеченных факторов. Это выражается следующей формулой,

предложенной Солоу Р.[2]:

Q = F (L, K, N), (2)

где: Q - объем произведенной продукции

(национальный доход):

L - совокупные затраты труда;

K - вложенный капитал;

N - земельные ресурсы.

Эта формула характеризует экстенсивный тип

экономического роста.

Интенсивный

тип роста можно описать следующим образом:

Q = DQ/DL*L + DQ/DK*K + DQ/DN*N (3)

На основе производственной функции американский

экономист П. Дуглас [3] и математик Х. Кобб построили двухфакторную

модель роста экономики, продемонстрировали прямую зависимость между объемом

(результатом) производства и величине производственных затрат.

Модель Кобба-Дугласа выражается следующей

формулой:

Q = F (L, K) (4)

Согласно данной формуле при увеличении

затрат труда и капитала на Х% объем продукции

(национального дохода) также возрастает на Х%.

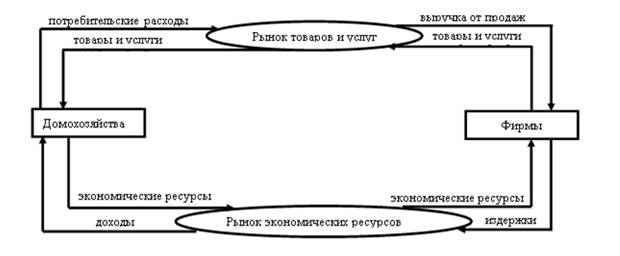

В современных учебниках «Макроэкономики»

для первичного понимания студентами рыночных отношений приводят схему

двухсекторной модели экономики, состоящую только из двух макроэкономических

агентов – домохозяйств и фирм и двух рынков – рынка товаров и услуг и рынка

экономических ресурсов (рис1.).

Рис. 1. -

Диаграмма экономических потоков в рыночной экономике.

Домохозяйства покупают

(предъявляют спрос на) товары и услуги, которые производят фирмы (обеспечивают

предложение) и поставляют на рынок товаров и услуг. Чтобы производить товары и

услуги, фирмы закупают (предъявляют спрос на) экономические ресурсы – труд,

землю, капитал и предпринимательские способности - (т.е. предъявляют спрос на

экономические ресурсы), собственниками которых являются домохозяйства (формируют

предложение экономических ресурсов).

Из схемы следует, что:

1) стоимость каждого материального потока равна величине денежного потока; 2)

национальный продукт равен национальному доходу; 3) совокупный спрос равен

совокупному предложению; 4) совокупные доходы равны совокупным расходам.

Эти студенческие

объяснения позволяют сделать первый шаг

в изучении рыночной экономики. На самом деле, оборот идет не только между домохозяйствами и фирмами, но и между

предприятиями и организациями разных

видов деятельности. Для студентов важно понять смысл и роль рыночной экономики.

Развивая роль двухсекторной модели (фирмы и

домохозяйства), построена трехсекторная

модель (фирмы и домохозяйства и государство) и четырехсекторная модель (фирмы и

домохозяйства и государство и иностранный сектор). Эти учебные объяснения,

которые позволяют охватить понимание

сложных экономических оборотов рыночного хозяйства, часто используются и в научных

исследованиях.

В схеме нет взаимоотношений между

производителями разного вида продукции

(производителей средств производства и оборотных средств для всей экономики,

нет инфраструктуры производственных и бытовых услуг, нет отраслей

воспроизводства человеческого капитала. Эта схема не отражает системы

национальных счетов и официального распределения видов деятельности в

экономике страны. Деятельность государственных служащих в схеме

рассматривают как услугу, что в

определенной степени спорно. Но, тем не менее, схема интересна для

понимания сложных рыночных отношений.

Кроме того, в научной литературе

существуют публикации, касающиеся интерпретации новых (дополнительных)

секторов экономики - четвёртого, который объединяет все отрасли

информационного и научного обслуживания, и пятого, объединяющего отрасли,

продуктом деятельности которых является производство знаний и информационных

продуктов .К сожалению, в современных статистических справочниках, построенных

на системе национальных счетов, эти виды деятельности не выделяются.

Первую

в истории политэкономии попытку показать схематично процесс воспроизводства

на макроуровне сделал французский

экономист Франсуа Кенэ [4]. Он пытался

показать оборот совокупного годового продукта между тремя классами: 1)

собственниками земли, 2) фермерами как непосредственными производителями, 3)

промышленным классом (предприниматели и рабочие).

Ф. Кенэ впервые вводит такие понятия, как основной и оборотный

капитал. Кроме того, в таблице заложена

очень важная идея, что процесс воспроизводства и реализации может осуществляться

бесперебойно лишь при соблюдении определенных экономических пропорций. Поэтому

без преувеличения можно сказать, что идеи Ф. Кенэ лежат в основе всех балансов

межотраслевых связей, которые складываются в большинстве развитых стран мира.

Эти балансы отражают производственные взаимосвязи отраслей и играют все

большую роль в управлении хозяйством.

Критический

анализ ошибок А. Смита - отсутствие постоянного капитала и смешивание личного

потребления с общественным потреблением,- позволило построить К. Марксу теорию

реализации общественного продукта в капиталистическом обществе. В 1863г.

К.Маркс [5, с. 235] сформулировал

двухсекторную модель капиталистического

воспроизводства материальных благ, выделив

по вещественному признаку два общественных подразделения: первое

подразделение - производство средств производства и второе – производство предметов потребления.

К

наиболее важным, из сделанных К. Марксом предположений, следует отнести: 1)

все общество состоит из двух классов - наемных рабочих и капиталистов (чистый

капитализм); 2) все товары реализуются по стоимости; 3) внешней торговли нет,

есть только внутренняя торговля; 4) стоимость постоянного капитала за год

полностью переходит на стоимость производимой продукции; 5) стоимость создается только в материальном производстве и

перераспределяется по всем видам деятельности общества.

Уже

из этих ограничений видно, что эта

модель абстрактна, нежизненна. так как общество имеет не два класса, не

все товары реализуются по стоимости, основной капитал действует много лет, и не

может за один год съамортизироваться, создание нового человеческого капитала

требует практически два десятка лет, экономика страны является частью мирового хозяйства, то есть внешняя

торговля обязательна и т. д. Все это, естественно, приводит к некорректным выводам.

Поэтому

двухсекторная модель К.Маркса не отражает многообразие жизни. По нашему

мнению, все элементы затраченного капитала должны быть воспроизведены также

во всех других видах деятельности экономики, так как в противном случае

производство страны невозможно вести в прежних размерах.

В.

Леонтьев обосновывает математический метод анализа межотраслевых связей. Это

развитие экономических таблиц Ф. Кенэ, схем К. Маркса простого и расширенного

воспроизводства и синтез теории Д. Кейнса, Д. Кларка, А. Маршалла, Л.

Вальраса. В. Леонтьев сначала

рассматривает статическую, а затем динамическую модель народного хозяйства

[6,с.211-240].

У

В. Леонтьева стоимость совокупного общественного продукта подсчитывается, как

сумма амортизации и вновь созданной стоимости в отраслях экономики. В

совокупный общественный продукт стоимость потреблённых материалов, сырья,

топлива и т.п. не включается. Продукт поступает в конечное и в промежуточное

потребление. Итог каждого ряда таблицы

показывает результат внутрипроизводственного потребления.

Но

в модели В. Леонтьева охвачены только отрасли материального производства и

обслуживающей его инфраструктуры. В стороне его изучения остается воспроизводство

человеческого капитала, сфера создания интеллектуальных ценностей, движущих

современную информационную экономику и государственное управление, чиновники

которого образуют особую касту в обществе.

Основателями

одного из теоретических подходов к анализу эволюционного развития структур

национальных экономик является английский экономист К.Кларк [7]. Он выдвинул идею «трёх секторов» экономики,

согласно которой в процессе развития происходит последовательная смена их

ролей. В первичный сектор включены отрасли, деятельность которых связана с

получением первичных ресурсов (сельское хозяйство и добывающие отрасли). Вторичный

охватывает виды деятельности, отрасли, которые перерабатывают ресурсы в

конечный продукт и строительство. И

третичный - виды деятельности, которые обслуживают и способствуют развитию

первых двух секторов и обеспечивают воспроизводство рабочей силы (охватывает

сферу услуг).

В соответствии с данной теорией все сектора

имеют свой жизненный цикл, и под воздействием объективных закономерных сдвигов

в структуре потребностей человека происходит последовательный переход ведущей

роли от одного сектора к другому.

Реальные изменения, происходящие в национальных экономиках, привели к

корректировке базовой концепции. Дальнейшее развитие теоретических моделей

структурирования экономики главным образом касалось детализации третьего

сектора, оставляя практически без изменений первые два.

Основные

методологические принципы, содержащиеся в трудах К.Кларка, получили дальнейшее

развитие в работах Д.Белла [8], который выделяет три стадии экономического

развития общества - доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Он

также дополняет трехсектораль-ную модель еще двумя - «четвертичным» и «пятеричным», отражающими этапы перехода от

индустриального к постиндустриальному обществу. В соответствии с данной моделью услуги относятся к трем секторам:

«третичный» включает транспорт и коммунальное хозяйство, «четвертичный» - торговлю,

страхование, операции с недвижимостью, финансовые услуги, а «пятеричный» -

здравоохранение, образование, исследовательскую деятельность, государственное

управление, отдых.

Вытеснение

первичного сектора вторичным сектором получило название индустриализации, а

вытеснение вторичного сектора третичным сектором называют — терциаризацией (от

лат. tertia). Однако вторичный сектор в экономике промышленно развитых стран

Европы долгое время занимал ведущее место: в Англии — более века, в Германии —

около 80 лет, в Испании, Польше, Венгрии, России — до 30 лет. Такой путь развития экономики называют классическим

европейским. К концу XX в. такой путь

развития экономики стал преобладающим

В современной структуре производства третичный сектор (в первую очередь

информационная сфера и сфер услуг) преобладает над вторичным и первичным

секторами..

Д.

Белл [8] выделяет также четвертичный («quarternary») и пятеричный («quinary»)

секторы (рис.2), объясняя это тем, что сектор, именующийся сферой услуг, по

мере роста значения знаний и информации становится все менее однородным. Внутри

третичного сектора производство знаний растет все более ускоряющимися темпами.

Исходя из концепции, предложенной Д. Беллом, структура общественного

производства имеет более сложное деление.

Достоинства указанной классификации состоят в том, что она: во-первых,

подразделяет сферу услуг на элементы; во-вторых, такая классификация отражает

все ступени деятельности общества - от добычи и обработки природных ресурсов до

экономики знаний; в-третьих, отрасли выстраиваются соответственно роли, которую

они играют в хозяйственных системах.

Недостатком модели Д.Белла является то, что выделенные отрасли не отражают

сущность производимого продукта. Далее,

целью пятеричного сектора является формирование человеческого капитала и

создание интеллектуальных ценностей. Наконец, следует выделить как важный и

самостоятельный сектор - государственное управление.

Таким

образом, на этапе перехода к постиндустриальной экономике первичный и

вторичный секторы нуждаются во все в меньшем количестве рабочей силы, их

продукция занимает все меньшую долю в структуре ВВП. В то же время

увеличивается сервисная экономика (отрасли инфраструктуры, транспорта, связи и

телекоммуникаций, торговли, деловых услуг). Однако, по мнению многих ученых,

основной чертой постиндустриальной экономики является не столько развитие сферы

услуг, сколько повышение роли образования и квалификации трудовых

ресурсов и информации в развитии всех сфер общества. Анализ процессов воспроизводства в рыночной

экономики опирается на, созданную и получившее

мировое признание, систему

национальных счетов.

Главным макроэкономическим показателем в

статистике развитых стран и международных организаций (ООН, МВФ, МБРР, ЕБРР)

считается валовой внутренний продукт (ВВП). Он закономерно занимает центральное

место и в системе национальных счетов. Однако предполагается также

использование валового национального продукта (ВНП), поскольку валовой

внутренний продукт ВВП не предназначен для измерения производства,

осуществляется за пределами экономической территории страны.

Исчисления этих показателей, на основе,

введенной в Украину в 1988г. системы, не только облегчает международные

сопоставления темпов и уровней экономического развития, но и способствует

нашему общению со всем миром на едином статистическом языке. Главная

особенность, объединяющая ВНП и ВВП, состоит в том, что они отражают конечные

результаты и являются основными макроэкономическими показателями деятельности

людей не только в материальном, но и в нематериальном производстве. Они определяются

как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в

национальной экономике за определенный временной период (обычно в течение

одного года или квартала).

Валовой национальный продукт страны - это

совокупная рыночная стоимость всего объема продукта обеих сфер национальной

экономики, созданного национальными предприятиями (или ее гражданами)

независимо от места их деятельности. Поэтому ВНП включает доходы граждан,

проживающих за рубежом, и прибыль, полученный в других странах транснациональными

корпорациями, но он не содержит прибыли иностранных инвесторов, которые

функционируют в определенной стране.

Опираясь на систему национальных счетов,

развивая идей Д. Белла, нами была

обоснована инновационная пятисекторная модель, которая апробирована

на расчетах экономической эффективности деятельности секторов экономики Украины

(рис 2).

|

№ п/п |

Модель Д. Белла |

Предлагаемый второй вариант модели

расширенного воспроизводства |

|

1 |

Первичный Добывающая

промышленность. Сельское

хозяйство Лесоводство Рыболовство |

Сектор

производства средств производства Добывающая промышленность Доля сельского хозяйства

и доля перерабатывающей

промышленности, производящие средства производства Строительство |

|

2 |

Вторичный Обрабатывающая

промышленность Строительство |

Сектор производства предметов потребления Доля

сельского хозяйства и доля перерабатывающей промышленности,

производящие предметы потребления |

|

3 |

Третичный

сектор Транспортные услуги Коммунальные услуги Торговля |

Сектор

производственных и бытовых услуг Транспортные услуги Коммунальные услуги Торговля. Финансовые услуги Операции

с недвижимостью |

|

4 |

Четвертичный

сектор Страхование Операции с

недвижимостью Финансовые

услуги |

Сектор

формирования человеческого капитала и создания интеллектуальных ценностей Здравоохранение Социальная защита. Образование. Наука.

Туризм |

|

5 |

Пятеричный

сектор Здравоохранение.

Образование. Наука. Государственное управление. Туризм |

Сектор государственного управления Государственное

управление национальным хозяйством |

Рис. 2. -Макет пятисекторной инновационной модели экономики Украины в сопоставлении с

существующей моделью Д.Белла

Инновационная модель позволяет выявить способность сектора производства средств производства Украины и

насыщать все другие сектора средствами

производства, то есть раскрыть действие первого закона воспроизводства

совокупного общественного продукта. Позволяет выявить способность сектора

производства предметов потребления и сектора всех видов услуг Украины удовлетворить спрос населения страны и всех

экономических секторов в товарах потребления и услугах, то есть раскрыть

действие второго закона воспроизводства совокупного общественного продукта.

Позволяет сопоставить сектора формирования человеческого капитала, создания

интеллектуальных ценностей и сохранения здоровья Украины на основе теории человеческого капитала. И, наконец,

анализ по этой пятисекторной модели

позволяет раскрыть рост численности персонала государственного

управления Украины и доказать, что увеличение государственного аппарата не

способствует росту экономической эффективности экономики страны.

Литература:

1. Harrod Sir Roy Forbes;

Towards a Dynamic Economics. Some Recent Developments of Economic Theory and

Their Application to Policy, 1956

2. Solow R.M. Contribution to the theory of economic

growth // Quarterly Journal of Economics, 1956. – V. 70. – P. 65-94

3.Домар

Е. Очерки теории экономического роста (1957)

4. Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения, Анализ

«Экономической таблицы» (вместе с существенными замечаниями) (с. 350-366);

Издательство «Эксмо»,-2008.- 1200с.

5. Маркс К. , Энгельс Ф. Капитал.-Соч 2.- Т25.- ч1.- С.232.

6. Леонтьев В.В.

Экономические Эссе. Теория, исследования, факты и политика: Пер. с англ. -М:

Политиздат.-1990. -415с.: табл., схем.

7. Clark C. The Condition of Economic

Progress. - London: Mc Millan, 1940. - 212 p.

8. Белл Д.

Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. - М.:

Академия, 1999. - 956с.