к.п.н. Шумейко Т.С., Мазуренко А.С.

Костанайский государственный

педагогический институт

ВЛИЯНИЕ

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

НА

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Проблемы семьи и семейного воспитания волновали людей

уже с древнейших времен. В сочинениях великих мыслителей прошлого Платона,

Аристотеля, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо и др. выражено их отношение к семье как

фактору воспитания, к её роли в становлении и дальнейшей жизни каждого

человека.

Семейные отношения, в которые непосредственно включён

ребёнок – это детско-родительские отношения. Исследователи подчёркивают

решающую роль отношений с близким взрослым для развития ребёнка. Содержание

понятия «детско-родительские отношения» однозначно не определено. Во-первых,

оно представляется как подструктура семейных отношений, включающая в себя

взаимосвязанные, но неравнозначные отношения: родителей к ребенку –

родительское (материнское и отцовское) отношение; и отношение ребенка к

родителям. Во-вторых, эти отношения понимают как взаимоотношение, взаимовлияние,

активное взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко проявляются

социально-психологические закономерности межличностных отношений. Детско-родительские

отношения – один из видов человеческих отношений. Но эти отношения отличаются

от всех других видов межличностных отношений и, в этом смысле, они достаточно

специфичны. Е.О. Смирнова, раскрывая специфику детско-родительских отношений,

считает, что, во-первых, они характеризуются сильной эмоциональной значимостью

как для ребенка, так и для родителя. Во-вторых, имеет место амбивалентность в

отношениях родителя и ребенка. Эта двойственность выражается, например, в том,

с одной стороны, родитель должен позаботиться о ребенке, а с другой – научить

его заботиться о себе самому [1].

Основываясь на работах Б.Г. Ананьева и В.Н. Мясищева,

детско-родительские отношения можно определить как избирательную в эмоциональном

и оценочном плане психологическую связь ребенка с каждым из родителей,

выражающуюся в переживаниях, действиях, реакциях, связанную с возрастно-психологическими

особенностями детей, культурными моделями поведения, собственной жизненной

историей, и определяющую особенности восприятия ребенком родителей и способ общения

с ними. То есть, детско-родительские отношения рассматриваются как

субъективное осознание человеком любого возраста характера отношений со своими

матерью и отцом [2].

Таким образом, анализ работ специалистов позволяет

выявить следующие характеристики детско-родительских отношений: относительная

непрерывность и длительность во времени; эмоциональная значимость для ребенка

и родителей; амбивалентность в отношениях (баланс полярных позиций);

изменяемость отношений в зависимости от возраста ребенка; потребность родителей

в заботе о ребенке; принятие родителями на себя ответственности за ребёнка.

Характер и степень влияния на ребенка определяет множество отдельных факторов и

прежде всего личность самого родителя как субъекта взаимодействия: его пол (тот

же, что и у ребенка, или противоположный); возраст (юная, несовершеннолетняя

мать, пожилой родитель, родитель позднего ребенка); темперамент и особенности

характера родителя (активный, нетерпеливый, вспыльчивый, властный,

снисходительный, небрежный, сдержанный и др.); религиозность;

национально-культурная принадлежность (европейская, английская, немецкая,

японская, американская и другие модели воспитания); социальное положение;

профессиональная принадлежность; уровень общей и педагогической культуры [3].

Значение семьи

в целом велико, и на личность ребенка и, соответственно, на его построение

жизненного пути, оказывает большое влияние стиль его взаимоотношений с

родителями. По мнению А.С. Спиваковской родительское отношение – «это реальная

направленность, позволяющая описывать широкий фон отношений, в основе которых

лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах

и формах взаимодействия с детьми, а также позволяющая представить структуру в

целом и изучить, каким образом те или иные, сознательные и бессознательные,

мотивы структуры личности родителей выражаются, актуализируются в конкретных

формах поведения и взаимопонимания с детьми» [4]. Аналогичное определение

родительского отношения дают А.Я.Варга и В.В. Столин [5]. По их определению

родительское отношение – это система разнообразных чувств по отношению к

ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей

восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. Это

определение позволяет анализировать отношение к ребенку в следующих

направлениях: 1) реальное взаимодействие родителей с ребенком (родительская

позиция); 2) отрефлексированное родителем отношение к ребенку и взаимодействие

с ним; 3) отношение родителя к ребенку, подчиненное влиянию неосознанной

мотивации родителя (родительские установки).

Существуют классификации, в которых в основу описания

родительского отношения положена степень выраженности эмоциональной стороны

общения и значимости характера эмоциональных связей в семье. Одной из значимых

является классификация родительского отношения, предлагаемая А.Я. Варгой и В.В. Столиным, которые дали

описание обобщенных типов родительского отношения в ходе многолетней

консультационной работы: 1) принятие – отвержение (отражает эмоциональное

отношение к ребенку); 2) кооперация (отражает социально желаемый результат); 3)

симбиоз (отражает межличностную дистанцию в общении); 4) авторитарная

гиперсоциализация (отражает форму и направление контроля за поведением

ребенка); 5) маленький неудачник (отражает особенности восприятия и понимания

ребенка родителем) [5].

По ее мнению М. Арутюнян существует 3 варианта семьи:

традиционная, детоцентрическая и супружеская (демократическая). За типами

отношений в данных видах семей стоит разное распределение власти и разное

направление внутрисемейной коммуникации: в одних случаях коммуникация

направлена преимущественно или исключительно от родителей к ребенку, в других –

от ребенка к родителям [6]. В традиционной семье воспитывается уважение к

авторитету старших, педагогическое воздействие осуществляется сверху вниз.

Основным требованием является подчинение. Способность легко вписаться в

общественную структуру «ориентированную вертикально» – итог социализации ребенка

в такой семье. Дети этих семей легко усваивают традиционные нормы, но не

инициативны, не гибки в общении, организовывают свои действия, исходя из

представлений о должном. В детоцентрической семье главной задачей родителей

считается обеспечение «счастья ребенка». Семья существует ради ребенка, для

ребенка. Ребенок воздействует на родителей (подход «снизу вверх»). Отношения

между ребенком и родителями – отношения «симбиотические». В результате у

ребенка формируется высокая самооценка, ощущение собственной значимости, но при

этом высока вероятность того, что за пределами семьи возникнет конфликт с

социальным окружением, то есть велик риск социальной дезадаптации, в

особенности после поступления ребенка в школу. Также одним из следствий

воспитания в детоцентрической семье является изменение в системе образования:

до 17-25 лет детям необходима помощь родителей. А в дальнейшем практические

связи в совместной деятельности (труде) заменяются эмоциональными, а отношения

инфантилизируются. В супружеской (демократической) семье воспитательное

воздействие – «горизонтальное», ребенок и родители равны. Всегда учитываются

взаимные интересы, причем, чем старше ребенок, тем больше его интересы

учитываются. В итоге у ребенка формируются гармоничные представления о своих

правах и обязанностях, ответственности, свободе, развивается активность,

самостоятельность, адаптивность, доброжелательность, эмоциональная устойчивость

и уверенность в себе. Однако у детей таких семей может не сформироваться навык

подчинения социальным требованиям, то есть они плохо адаптируются в общественной

структуре, построенной по «вертикальному» принципу (то есть практически ко всем

социальным институтам).

Таким образом, на основе теоретического анализа

детско-родительские отношения мы понимаем как двусторонний процесс

взаимоотношений, в котором принимают участие два субъекта – родитель и ребенок.

Для эмпирического исследования влияния

детско-родительских отношений на формирование личности ребенка нами использован

комплекс взаимодополняющих методов. Первый из методов, используемых в

исследовании семьи – это беседа, цель которой – установить контакт с семьей;

получить основные данные о семье (состав: полная, формально полная, неполная;

количество детей, их возраст).

Для более детального изучения детско-родительских

отношений использованы специальные методики. При выборе методик мы учитывали,

что все имеющиеся методики диагностики детско-родительских отношений А.Г.

Лидерс предложил разделить на предназначенные для: 1) только для детей; 2)

только для родителей; 3) обследования как детей, так и родителей; 4) методики, имеющие

отдельные субтесты или задания для родителей и для детей, соотносимые друг с

другом; 5) взаимодействующей диады родитель – ребенок [7].

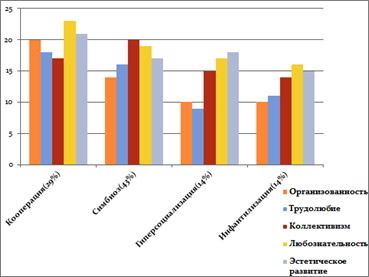

Так, опросник родительского отношения (А.Я.Варга,

В.В.Столин) позволил выявить следующие типы детско-родительских отношений: кооперация;

симбиоз; авторитарная гиперсоциализация; инфантилизация; отвержение. С помощью

личностного опросника «ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд) были выявлены личностные

качества детей – организованность, трудолюбие, коллективизм,

любознательность, эстетическое развитие. Далее выявлено влияние

детско-родительских отношений на формирование личности ребенка (рис. 1).

Рис.1. Влияние детско-родительских отношений на формирование личности ребенка

Таким образом, проведенное нами исследование позволило

сделать вывод о том, что от детско-родительских отношений зависит эффективность

формирования личности ребенка.

Литература

1. Смирнова

Е.О. Детская психология. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 366 с.

2. Куликов Л.В.

Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер. – 2009. –

283 с.

3. Чукреева В.

В. Влияние семьи на развитие личности ребенка, его благополучие // Проблемы и

перспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. Пермь:

Меркурий, 2011. – С. 180-183.

4. Григорович

Л.А, Марцинковская Т.Д, Педагогика и психология, М.: Гардарики, 2003. – 480 с.

5. Ратанова

Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие.

– М.: Флинта. – 2005. – 130c.

6. Здравомыслова

О.М., Арутюнян М.Ю. Российская семья на европейском фоне / Институт

социально-экономических проблем М.: РАН. – 1998. – 166 с.

7. Лидерс А. Г.

Психологическое обследование семьи. – М.: Академия, 2008. – 430 с.