Физическая культура и спорт. 2.Развитие физической культуры и

спорта в современных условиях.

Якубович С.К.

Брестский

государственный университет имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь

Толкание ядра в

историческом аспекте:

развитие, достижения и

рекорды

Толкание ядра имеет давнюю историю, которой

насчитывается около 150 лет. За это время произошли значительные изменения в

технике, что отразилось в результатах выступлений на соревнованиях. Мировой

рекорд с момента появления данного вида метаний увеличился более чем в два

раза.

Изначально как вид спорта толкание ядра

зародилось из народной игры – толкание веса (гири, камней, пушечных ядер).

Первыми рекордсменами в данном виде метаний были представители Великобритании. По

имеющейся информации, достижениями того времени являлись результаты Фразера

10,62 м (1866 г.) и 11,12 м (1867 г.), показанный Стоуном. Уже в те годы масса снаряда была установлена в 16

английских футов (7,257 кг), а диаметр круга для толкания составлял 7 футов

(2,135 м). В дальнейшем наблюдался рост результатов, улучшалась техника и

специальная подготовка легкоатлетов [1, 2, 4, 5].

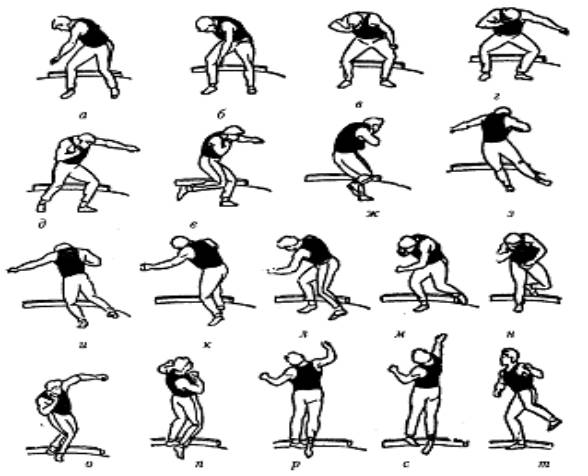

Эволюция техники толкания представлена

четырьмя основными приемами, которые использовались спортсменами разных

поколений: толкание ядра с места, после скачка из стартовых положений боком и

спиной к направлению полета снаряда и толкание ядра вращательным способом

(«способ А. Барышникова») [3].

На первом этапе развития толчок совершался преимущественно

рукой; на втором – с использованием силы руки и туловища, но почти без участия

ног; на третьем – с использованием силовых возможностей всего тела; четвертый

этап характеризуется возросшей скоростью движения спортсмена через круг.

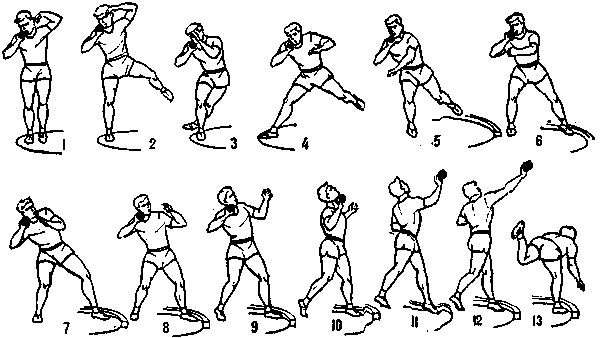

Важным нововведением после толкания ядра с

места явилось перемещение атлета через круг (скачок) с последующим

выталкиванием снаряда. Различные варианты перемещения через круг, предложенные

многими спортсменами, привели к способу толкания ядра боком к направлению

полета снаряда с энергичным маховым движением прямой или несколько согнутой

ногой (рисунок 1). Данный способ и его разновидности использовались несколько

десятилетий вплоть до 1950 г. [3].

Рисунок 1 – Толкание ядра из стартового положения

боком

к направлению метания

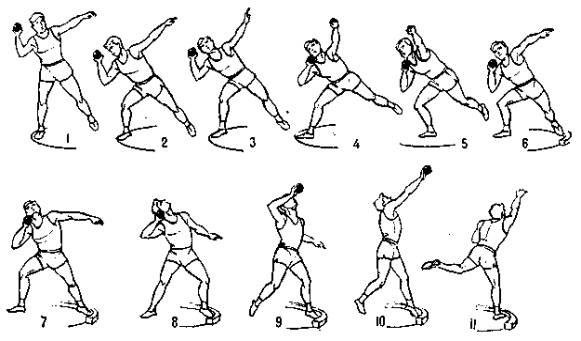

Позже способ толкания ядра боком к

направлению полета снаряда был изменен. Стали больше сгибать ноги перед началом

скачка, больше наклонять туловище к правой ноге, ядро располагать не у шеи, а

на некотором расстоянии от нее (рисунок 2).

В 50-х годах прошлого столетия произошли

значительные изменения в технике. В основу нового способа была положена техника

американского спортсмена П. ОʼБрайена. Основным отличительным

моментом этого способа было исходное положение – стоя спиной к направлению

полета снаряда. Кроме того, увеличился наклон туловища, появилось вращательное

движение в фазе выталкивания снаряда (рисунок 3).

Рисунок 2 – Техника толкания ядра Д.

Фукса

Рисунок 3 – Техника толкания ядра П.

ОʼБрайена

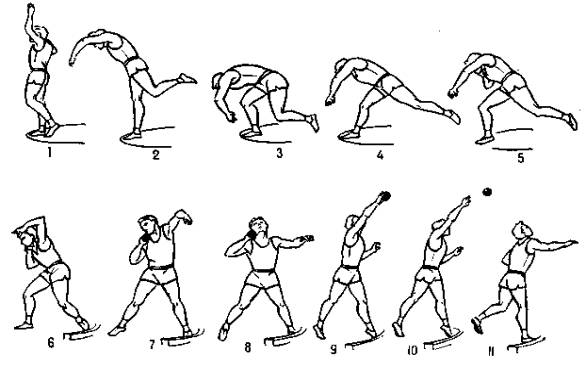

Эти нововведения являются самыми важными на

последнем этапе развития техники толкания ядра. Изменение исходного положения имеет

ряд преимуществ. Снизилась высота ядра над землей, создались условия для

непрерывного, направленного вверх-вперед разгона ядра. Вращательные движения

позволили увеличить путь разгона ядра за счет искривления его траектории в

проекции на горизонтальную плоскость, что в конечном итоге увеличивает скорость

вылета снаряда [3].

Техника П. ОʼБрайена непрерывно

развивалась и совершенствовалась другими атлетами. Тренерами ГДР был предложен

способ толкания ядра «коротко-длинным ритмом», дающим возможность увеличить

путь воздействия на снаряд и выполнить его разгон по более прямолинейной

траектории.

В начале 60-х годов 20-го столетия впервые

был описан способ толкания ядра круговым махом («способ А. Барышникова»)

названный так в честь спортсмена установившего рекорд мира – 22,00 (1976 г.) [3].

Данный способ характеризуется более высокой скоростью стартового разгона. Он

позволяет эффективнее использовать предварительное растягивание мышц туловища в

начале финального разгона и несколько увеличить радиус его

поворота (рисунок 4) [4].

Рисунок

4 – Техника толкания ядра круговым махом

В настоящее время толкатели ядра используют

оба варианта соревновательного упражнения, причем результаты от выбранного

способа практически равнозначны.

В программу Олимпийских игр в соревнованиях

среди мужчин данный вид метаний входит с 1896 г. В таблице приведены результаты

победителей главных стартов четырехлетия в толкании ядра [6].

Таблица

– Олимпийские рекорды в толкании ядра

|

Имя, Фамилия |

Страна |

Результат |

Столица Олимпийских игр |

Год |

|

Роберт Гарретт |

США |

11,22 |

Афины |

1896 |

|

Ричард Шелдон |

США |

14,10 |

Париж |

1900 |

|

Ральф Роуз |

США |

14,81 |

Сент-Луис |

1904 |

|

Ральф Роуз |

США |

14,21 |

Лондон |

1908 |

|

Патрик Макдональд |

США |

15,34 |

Стокгольм |

1912 |

|

Виль Порхола |

Финляндия |

14,81 |

Антверпен |

1920 |

|

Бад Хаузер |

США |

14,995 |

Париж |

1924 |

|

Джон Кук |

США |

15,87 |

Амстердам |

1928 |

|

Лео Секстон |

США |

16,00 |

Лос-Анджелес |

1932 |

|

Ханс Воеллке |

Германия |

16,20 |

Берлин |

1936 |

|

Уилбер Томпсон |

США |

17,12 |

Лондон |

1948 |

|

Пэрри О'Брайен |

США |

17,41 |

Хельсинки |

1952 |

|

Пэрри О'Брайен |

США |

18,57 |

Мельбурн/Стокгольм |

1956 |

|

Уильям Нидер |

США |

19,68 |

Рим |

1960 |

|

Даллас Долго |

США |

20,33 |

Токио |

1964 |

|

Рэнди Мэтсон |

США |

20,54 |

Мехико |

1968 |

|

Владислав Комар |

Польша |

21,18 |

Мюнхен |

1972 |

|

Удо Бейер |

ГДР |

21,05 |

Монреаль |

1976 |

|

Владимир

Киселев |

СССР |

21,35 |

Москва |

1980 |

|

Алессандро Андрей |

Италия |

21,26 |

Лос-Анджелес |

1984 |

|

Ульф Тиммерманн |

ГДР |

22,47 |

Сеул |

1988 |

|

Майк Стулке |

США |

21,70 |

Барселона |

1992 |

|

Рэнди Барнс |

США |

21,62 |

Атланта |

1996 |

|

Арси Харью |

Финляндия |

21,29 |

Сидней |

2000 |

|

Адам Нельсон |

США |

21,16 |

Афины |

2004 |

|

Томаш Маевски |

Польша |

21,51 |

Пекин |

2008 |

|

Томаш Маевски |

Польша |

21,89 |

Лондон |

2012 |

Таким образом, поиски лучшей техники в

толкании ядра продолжаются. Применение на практике скачкообразного разгона и

способа кругового маха имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Литература

1. Врублевский, Е.П. Легкая

атлетика : учеб.-методич. пособие / Е.П. Врублевский, Е.А. Масловский. –

Пинск : ПолесГУ, 2010. – 244 с.

2. Григалка, О.Я. Толкание

ядра / О.Я Григалка. – 2-е изд., испр. и

доп. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 72 с.

3. Ланка, Я.Е. Биомеханика

толкания ядра / Я.Е. Ланка, Ан. А. Шалманов. – М.: Физкультура и спорт, 1982. –

72 с.

4.

Легкая атлетика: учебник / М.Е. Кобринский [и др.]; под

общ. ред. М.Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. 2-е

изд. – Минск: Тесей, 2011. – 336 с.

5. Мохамед, М.А.

Использование скоростно-силовых упражнений для повышения эффективности

двигательного навыка у толкателей ядра: автореф. дис. …канд. пед.наук: 13.00.04

/ М.А. Мохамед; Гос. ордена Ленина и ордена Красного Знамени ин-т физ. культуры

имени П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 1993. – 25 с.

6. Режим доступа: http://www.olympic.org.

– Дата доступа: 26.09.2015 г.