УДК 622.32.20

Ст. преп. Аширбекова Р.О., магистрант Отаралы Е.С.,

магистрант Камешов А.Е., магистрант МалгаждарБ.О.,

бакалавр Абеуханов М.Б.

(Казахстан, г.

Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ И ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ КАЗАХСТАНА

Начало развития нефтяной промышленности Казахстана относится к 1911

году, когда из разведочной скважины площади Карачунгул (Атырауская область)

ударил мощный фонтан нефти. В районе Эмбы были открыты и разработывались два

месторождения высококачественной нефти- Доссор ( с 1911г.) и Макат (с 1915г.).

На территории республики широко распространены обширные внутри

платформенные и разнообразные по строению межгорные впадины, выполненные мощным

комплексом палеозойских, мезозойских и кайнозойских образовании. В настоящее

время исследовано 16 осадочных бассейнов (Прикаспийский, Устюрт-Бозашинский,

Мангистауский, Аральский, Сырдарьинский, Южно и Северо-Торгайский, Северо-Казахстанский, Тенизский, Шу-Сарысуский, Западно-Восточно-Илийский,

Балгашский, Алакольский, Зайсанский) прииртышский бассейны с различными по

составу и происхождению литогенетическими типами пород, включающими широкий

спектр разновозрастных нефтегазоматеринских толщ, коллекторов и покрышек. С

этими отложениями связано свыше 160 месторождений нефти и газа.

Нефтяные залежи приурочены к различным по возрасту отложениям и

распределены по много образным типам ловушек. Основные запасы углеводородов

сосредоточены на западе Казахстана, что создает определенные трудности в

обеспечении нефтепродуктами центра и востока республики. Наряду с хорошо

изученными имеются слабо и совсем неизученные районы, с которыми связываются

возможности открытия новых месторождений. Теоретические предпосылки

свидетельствуют о том, что углеводороды, генерированные нефтегазоматеринскими

свитами многих осадочных бассейнов, намного превышают разведанные запасы.

Поэтому задача нефте разведчиков состоит в том, чтобы с участием

научно-исследовательских организаций повысить эффективность открытия новых

месторождений нефти и газа.

В Казахстане

битумонакопление осуществлялось в основном двумя путями: первый-кириобразование в результате активизации локальных куполоформирующих

движений, способствующих разгерметизации нефти, образовавшихся залежей

вертикальному перетоку нефти, которая, достигая дневной поверхности, способна

пропитывать рыхлые осадки, постепенно превращая их в киры. Часть кировых бугров

в Казахстане (Мұнайлы, Беке, Талдысай) была

известна еще в начале века, остальные представляют собой свежие закирования

(Карашунгыл, Алимбай, Шубаркудук и др.). Второй путь битумообразования – это

гипергенная деградация нефтей в пластовых условиях, осуществляемая поэтапно.

Вначале нефть теряет легкие фракции и подвижность (мальто,

асфальтообразование), а затем превращается в асфальтиты и кериты в результате

выхода пластов нефтебитуминозных пород (обусловленного тектоническими

подвижками) на дневную поверхность и разгерметизации ловушек.

В Западном

Казахстане известны также проявления и даже мелкие месторождения линзовидных,

особенно жильных битумов, которые встречены в Актюбинском Приуралье

(Андреевское, Белогорское), западной части южной оконечности Урала, на

Орь-Илекской возвышенности (Акбулак, Велиховка, Косистек, Курсай, Кызылсай,

Тускенсай, и др.), в Примугоджарье (Изембетская и Кокпектинская антиклинали)

(рисунок 1), а также в кернах многочисленных поисковых и разведочных скважин на

нефть и газ, пробуренных на территории Мангышлака, Устюрта и Прикаспийской впадины.

Однако практического интереса они не имеют ввиду незначительности объемов.

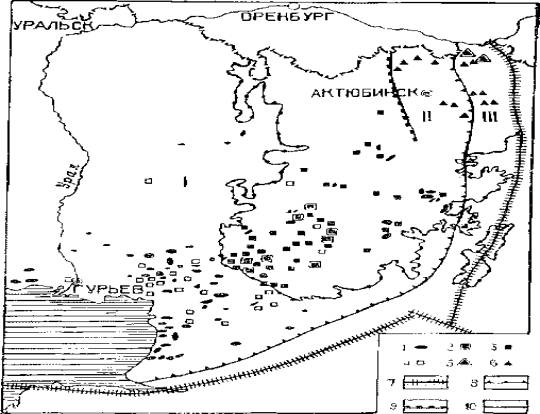

1 - месторождения нефти; 2, 3 - нефтебитуминозные породы

(2 - месторождения, 3 - проявления); 4 - современные «закированкья» и приповерхностные

скопления жидких малы; 5, 6 - твердые и вязкие природные битумы в жильном

залегании (5 - месторождения, 6 - проявления); 7-9 - глубинные линейные дислокации (7 -

ограничивающие древний Восточно-Европейский континент, 8 - Прикаспийскую впадину и

Актюбинский периклинальный прогиб с востока, 9 - Актюбинский периклинальный прогиб с

запада); 10 - граница сплошного

распространения неоген-четвертичных или палеогеновых отложений (I - Прикаспийская впадина, II - Актюбинский

периклинальный прогиб, III - Сакмарско-Уралтауская зона).

Рисунок

1–Карта расположения месторождений нефти и скоплений

твердых и вязких природных битумов в Прикаспийской впадине и ее восточном

обрамлении.

Основные залежи битуминозных пород сосредоточены в

сводовых частях локальных поднятий Мангышлака и Прикаспийской впадины.

Стратиграфический диапазон распространения месторождений и проявлений твердых и

вязких битуминозных пород весьма широк – от девонских до современных отложений

включительно.

Разведанные месторождения битуминозных пород по

возможности их разработки делятся на два типа.

К первому типу относятся месторождения, залегающие

непосредственно на поверхности или на небольшой глубине (до 50 м). Такие

месторождения по запасам битуминозных пород могут быть как сравнительно

небольшими (Мунайлы-Мола, Иман-Кара, Беке-Таспас и др.), так и очень крупными.

Месторождения битуминозных пород первого типа могут

эффективно разрабатываться открытым способом.

Ко второму типу относятся месторождения, залегающие на

сравнительно большой глубине (более 100 м). По запасам битуминозных пород эти

месторождения также различны. Месторождения второго типа разведаны менее

детально, чем первого, разработка их открытым способом нецелесообразно из-за

больших объемов вскрышных работ.