Пушмина С.А.

Тюменский индустриальный университет

Вопрос о необходимости внедрения технологий повышения нефтеотдачи

пластов.

Вопрос энергообеспечения за счет использования

альтернативных источников топлива взамен традиционных (нефть, газ, уголь)

обсуждается уже не один десяток лет. Однако, по мнению многих специалистов,

этот процесс вряд ли завершится в обозримом будущем.

Исходя из консенсус-прогноза,

доля нефти в мировом энергобалансе практически не изменится и к 2030 году

составит от 27% до 30%. А на фоне ожидаемого увеличения энергопотребления,

средние темпы прироста которого

оцениваются на уровне 1,6%, спрос на нефть (без учета газового

конденсата) в абсолютном выражении может вырасти с нынешних 88 млн баррелей/сутки

до более чем 100 млн баррелей/сутки к 2030 году [10].

При этом ни для кого не является секретом, что

эпоха легко-извлекаемой нефти заканчивается, что и обуславливает актуальность исследования. В настоящее время

большинство крупнейших в мире разрабатываемых месторождений выходят на поздние стадии

производства, а их остаточные запасы классифицируются как трудноизвлекаемые.

Пик новых открытий нефти в мире пришелся на 1970-е годы прошлого столетия, средняя продолжительность перехода нефтяного

месторождения в четвертую, последнюю, фазу разработки составляет около 25 лет.

Это выводит задачу поиска новых запасов и увеличения нефтеотдачи при их разработке

в число приоритетных. Однако в условиях растущей степени геологической

изученности процесс открытия месторождения выглядит все более предсказуемым.

Неслучайно практически все ведущие мировые вертикально интегрированные компании

(ВИНК) инвестируют значительные средства в поиск инновационных решений,

касающихся уже разведанных и запущенных в разработку запасов. Общие

капиталовложения международных нефтяных компаний (МНК) в развитие новых

технологий за 2011 год, по нашим оценкам, составили около 5 млрд долларов США.

Сейчас в мире насчитывается более сотни

различных видов соответствующих технологий, но процесс разработки новых решений

продолжает набирать обороты. При этом на смену первичным и вторичным поколениям

методов увеличения нефтеотдачи пришли третичные, которые и стали основным объектом

нашего исследования. К таким методам традиционно относят современные технологии

по увеличению нефтеотдачи — прежде всего тепловые, газовые, химические и

микробиологические — на базе инновационных решений.

В целях увеличения экономической эффективности

разработки углеводородного сырья, сокращения прямых капиталовложений, а также

создания оптимальных условий для реинвестирования капитала применяются

различные способы повышения нефтеотдачи во время всего срока разработки месторождения,

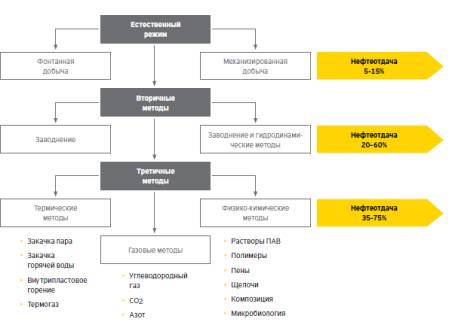

который разделен на три основных этапа (рисунок 1).

На первом этапе для добычи нефти по возможности

используется естественная энергия месторождения (пластовое давление), в том

числе упругая энергия, энергия растворенного газа, законтурных вод, газовой

шапки, а также потенциальная энергия гравитационных сил. На практике при

разработке месторождений в естественном режиме объем нефтеотдачи варьируется от

5% до 15% [9]. На втором этапе реализуются методы поддержания пластового давления

путем закачки воды, которые обеспечивают нефтеотдачу на уровне от 20% до 60%. На

третьем этапе, когда месторождение уже характеризуется высокой степенью обводненности

и истощенности, для повышения эффективности разработки применяются методы

увеличения нефтеотдачи, которые и являются целевым объектом нашего

исследования. Именно эти методы повышают уровень нефтеотдачи пласта на 35–75%

[9].

Рисунок 1. Методы извлечения

углеводородов

Однако следует отметить, что применяемые

технологии и методы улучшения (вторичные) или увеличения (третичные) нефтеотдачи

в значительной мере дополняют друг друга. При этом не существует четкого

определения того, какие методы следует относить к вторичным, а какие — к

третичным. Исходя из этого, разные статистические источники содержат отличающиеся

фактические данные по охвату применения современных МУН. Однако с течением

времени в профессиональном сообществе сложились определенные традиции, и в

настоящее время под современными третичными МУН при всем их многообразии, как

правило, понимают следующее:

• Вытеснение газом — закачка двуокиси углерода

(СО2), азота (воздуха) или газа

• Физико-химические методы — закачка

химреагентов (например, щелочь, поверхностно активное вещество (ПАВ) или

полимер)

• Тепловые (термические) методы — закачка пара

• Бурение горизонтальных стволов с

многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), заключающееся в проведении

гидропескоструйной перфорации через насосно-компрессорные трубы с последующим ГРП

за одну операцию [5].

Мировой опыт свидетельствует о возможности

увеличения нефтеотдачи за счет применения газовых методов на 5-10%,

физико-химических — на 3-8% и тепловых — на 15-20%2.

Что касается применимости этих методов, то

существуют многофакторные модели, описывающие поведение месторождения при

использовании того или иного метода. Однако в целом их применимость привязана к

двум основным критериями: глубине продуктивного пласта и физико-химическим

свойствам нефти (прежде всего плотности и вязкости).

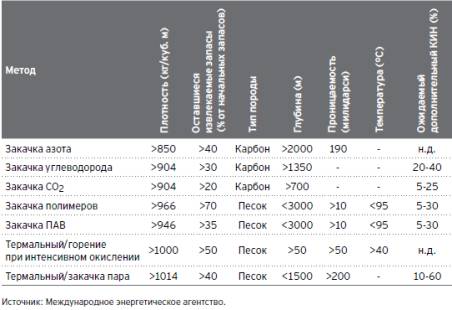

Международное

энергетическое агентство3 приводит расширенные критерии применения МУН, к

которым относятся глубина, степень извлечения

на текущий момент, температура, плотность, проницаемость, тип породы (таблица

1) [9].

Международное

энергетическое агентство3 приводит расширенные критерии применения МУН, к

которым относятся глубина, степень извлечения

на текущий момент, температура, плотность, проницаемость, тип породы (таблица

1) [9].

Таблица 1. Критерии, определяющие метод

повышения нефтеотдачи

Россия времен существования СССР была одной из

первых стран в мире, применивших МУН (достаточно вспомнить технологии

поддержания пластового давления путем закачки в пласт газа, воздуха и воды, а

также методом гидроразрыва пласта и солянокислотной обработки). В последнее

десятилетие объем дополнительной добычи за счет использования современных МУН в

России как минимум не увеличивается. Результат от применения таких методов в

общей операционной динамике остается незначительным (не более 3% от общей

добычи в стране, для сравнения в США — более 10%). Одной из ключевых причин

того, что новейшие МУН не находят полномасштабного применения в России,

является отсутствие необходимого стимулирования со стороны государства. Однако

на фоне сохраняющейся тревожной динамики в основной российской нефтегазоносной

провинции Западной Сибири (где ежесуточная добыча нефти c 2006 по 2012 год

сократилась примерно на 7%) и в связи с отсутствием в нераспределенном фонде

недр новых интересных лицензионных участков степень актуальности применения МУН

непрерывно растет. Без их использования достичь целей сохранения стабильных

уровней добычи, сформулированных в Генеральной схеме развития нефтяной отрасли

России до 2020 года, будет сложно [1].

С начала развития нефтяной

промышленности до 40-х годов залежи разрабатывали на

режимах истощения, при которых извлекали не более 25%

нефти от начальных запасов. Редко встречался естественный

водонапорный режим.

К этому же периоду относится начало

применения для отбора остаточных запасов так называемых вторичных методов

добычи нефти – закачки воздуха и горячей газовоздушной смеси, вакуум-процесса и

др. В отличие от скважинных систем разработки применялись шахтный (при подъёме

нефтенасыщенной породы на поверхность и при помощи скважин или других дренажных

каналов) и карьерный (открытый) способы добычи нефти. Было осуществлено также

площадное заводнение на отдельных пятиточечных элементах.

С конца 40-х годов наметился

качественно новый этап в развитии технологии нефтедобычи – интенсивное

внедрение заводнения как на энергетически истощенных (вторичный метод добычи

нефти), так и на вводимых в разработку (первичный метод) месторождения. В 1948

г. впервые в СССР было начато в крупном промышленном масштабе с целью

поддержания пластового давления (ППД) законтурное заводнение на Туймазинском

месторождении с начала разработки. Наряду с испытанием и внедрением других

методов в послевоенные годы основным методом воздействия на нефтяные залежи

стало заводнение. Вследствие доступности воды, относительной простоты

закачки и высокой эффективности вытеснения нефти водой обычное заводнение будет

широко применятся ещё длительное время [9].

При традиционном заводнении более половины

подвижных запасов нефти остается в пласте в низкопроницаемых расчлененных

коллекторах. В таких условиях одним из наиболее перспективных методов повышения

нефтеотдачи является закачка углеводородного газа в сочетании с заводнением. Еще

в середине прошлого века известный ученый-нефтяник И.Н. Стрижов изобрел способ

разработки нефтяных месторождений с применением закачки газа высокого давления

в состоянии смесимости с нефтью, теоретически обеспечивающий 100%-ный коэффициент

вытеснения [2].

При этом

объединяются преимущества применения газа и воды, и уменьшается влияние их

недостатков на качество выработки запасов. Обеспечивается синергетический

эффект в увеличении нефтеотдачи за счет совмещения высокого коэффициента вытеснения

нефти газом с довольно высоким коэффициентом охвата пластов заводнением[4].

В нашей стране опытно-промышленное внедрение

различных технологий водогазового воздействия было реализовано на следующих

месторождениях: Ромашкинском, Журавлевско-Степановском, Битковском,

Фёдоровском, Самотлорском, Советском, Вахском, Илишевском, Алексеевском,

Новогоднем, Восточно-Перевальном, Средне-Хулымском. Большинство зарубежных месторождений,

на которых применялось водогазовое воздействие, расположено в Канаде и США. На

месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и, в частности, ТПП

"Урайнефтегаз" технология водогазового воздействия не применялась [5].

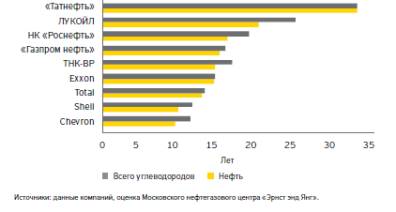

Степень вовлеченности запасов в разработку

российскими предприятиями, занимающими лидирующие позиции по величине доказанных

запасов, ниже, чем у крупнейших мировых публичных нефтегазовых компаний (график

3). Средний показатель для отечественных игроков в нашей выборке составляет порядка

19 лет для жидких углеводородов, а для международных компаний — около 12 лет

[9].

Рисунок 2. Обеспеченность запасами

ведущих мировых и российских нефтегазовых компаний

Естественно,

к идее водогазового воздействия на нефтяную залежь пришли не сразу, постепенно.

Вначале пытались имитировать уже освоенный процесс заводнения эксплуатационного

объекта, но используя в качестве вытесняющего агента не воду, а воздух или

природный или попутный газ. География подобных попыток достаточно широка.

Далее, приведем несколько конкретных примеров реализации воздействия на

скопления нефти газом в различных вариантах

Введеновская площадь.

На этом объекте впервые (1959 г.) попытались применить

технологию водогазового воздействия (с совместной закачкой агентов), когда

нагнетаемая водогазовая смесь рассматривалась не как средство для повышения

вытеснения газом или водой, а в качестве самостоятельного агента. Как это и

характерно для начального периода развития газовых методов, в качестве газовой

составляющей здесь использовался воздух.

Предполагалось помимо сокращения прорывов вытесняющего

агента по промытым зонам пласта увеличить коэффициент извлечения нефти. Роль

механизма достижения поставленной цели отводилась содержавшимся в воде крупным

газовым пузырькам, которые в наиболее гидрофобных участках поверхности пористой

среды смогут разрывать пленку нефти и вытеснять ее в водную среду [3].

Журавлевско-Степановское

месторождение.

Одной из первых попыток газового заводнения следует считать

попеременную закачку воды и газа (1971 г.) на этой нефтяной залежи с газовой

шапкой в Оренбургской области. Причиной проведения эксперимента послужил тот

факт, что когда месторождение стало эксплуатироваться при одновременном

нагнетании газа в шапку и площадном заводнении, то наибольший эффект роста

дебита скважин и снижения обводненности продукции был зафиксирован на участках,

подверженных совместному влиянию закачиваемых вытесняющих агентов.

Глубина залегания выбранного карбонатного пласта - 300 м,

эффективная толщина 10-15 м, среднее значение пористости 0,256, проницаемости -

колеблется диапазоне 30-150 мД. Продуктивная толщина отличается высокой микронеоднородностью,

линзовидностью и трещиноватостью. Начальное пластовое давление 2,75 МПа,

температура - 11 °С. Вязкость нефти в пластовыхусловиях - 13,6 сП, плотность -

872 кг/м3, начальный газовый фактор - 28 м3/т.

К началу промышленного эксперимента значение коэффициента

достигло 0,242, обводенность - 58,1 %, пластовое давление снизилось до 0,35

МПа, газовый фактор - до 2-3 м3/ т [7].

Месторождения Советское и Вахское.

Технология собственно водогазового воздействия

была в весьма ограниченном объеме реализована в 1992-1993 гг. на этих объектах

на севере Томской области.

Основная часть Советского месторождения

водоплавающая с водонефтяным контактом на глубине 1650 м, неоднородный пласт

АВХ проницаемостью 50 мД и песчанистостью - 0,46 при совместном вскрытии

нескольких пластов в разработке не участвовал. Расчеты показали, что реализация

водогазоваго воздействия позволит увеличить нефтеотдачу в 2,15, а темп

нефтеизвлечения - в 3,5 раза.

Водогазовая смесь приготовлялась непосредственно

в нагнетательной скважине с помощью струйного насоса-компрессора. За 9 месяцев

реализации мероприятия дополнительно добыто 4,0 тыс. т нефти, обводненность

продукции скважин снизилась с 92 до 81 %.

На Вахском месторождении за 6 месяцев работы 2

нагнетательных и 9 добывающих скважин было добыто дополнительно 4,7 тыс. т [6].

Применение технологии ВГВ приводит к увеличению нефтеотдачи (по

сравнению с нагнетанием только воды) почти во всех случаях практического

использования данного метода, однако ясно, что условия реализации технологии

нагнетания газа зависят от индивидуальных особенностей нефтегазовых месторождений. Реализация методов ВГВ

связана с высокими капитальными затратами и рядом технологических трудностей.

Поэтому решение о применении должно основываться на тщательных прогнозах

технологической и экономической эффективности. Одним из наиболее достоверных

инструментов оценки эффективности ВГВ является численное моделирование

Моделирование ВГВ значительно сложнее моделирования заводнения. Более сложным является

сам процесс и его математическое описание. Кроме того, практически всегда не

хватает экспериментальных значений параметров, отвечающих за фильтрацию газа, и

не всегда есть возможность определить их путем настройки на историю разработки.

Таким образом, оценка эффективности водогазовых

методов должна проводиться для условий каждого месторождения индивидуально.

Литература

1. Закиров С.Н. Водогазовое

воздействие на Новогоднем месторождении[Текст]/ С.Н. Закиров, И.М. Индрупский,

В.В. Левочкин и др. // Нефтяное

хозяйство. - 2006. - № 12.

- С. 40-43

2. Зацепин В.В. Опыт

промышленной реализации технологии водогазового воздействии с закачкой

водогазовой смеси в пласт [Текст] /

В.В. Зацепин //Нефтепромысловое дело. –

2007. - № 1. - С. 10-13

3. Зацепин В.В. Основные

факторы, определяющие эффективность

водогазового воздействия с одновременной закачкой воды и газа [Текст] /

В.В. Зацепин, Р.А.Максутов //

Нефтепромысловое дело. - 2008. - № 10. - С. 18-24

4. Курапова И.Г. Об

интенсификации вытеснения нефти из пласта А3 Якушкинского месторождения

водогазовым воздействием [Текст] / И.Г.

Курапова, В.Н. Кожин, И.В. Владимиров и

др. //Нефтепромысловое дело. - 2009. - № 11. -

С. 27-29

5. Кокорев В.И. Газовые

методы - новая технология увеличения нефтеотдачи пластов [Текст] /

В.И. Кокорев //Нефтепромысловое дело. – 2009. - № 11. - С. 24-27

6. Лысенко В.Д. Проблемы

разработки залежи нефти при газовом заводнении и чередующейся закачке воды и

газа [Текст] / В.Д. Лысенко //Нефтепромысловое дело. - 2007. -

№ 2. - С. 4-15

7. Особенности реализации

водогазового воздействия в несмешиваемом режиме на примере Верхнечонского

месторождения автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 25.00.17 / Анурьев Д.А.;

Тюмень – 2013. – 38с.

8. Оптимизированное

нагнетание газоводяной смеси в коллектор // М.: ОАО «Газпром». Информационно -

аналитический сборник «Зарубежная информация». - 2001. - № 11

9. Применение современных

методов увеличения нефтеотдачи в России: важно не упустить время [Текст] /

Борисов Д., Найджока Д. – М.: Эрнст энд

Янг (СНГ) Б.В., 2013. – 24 с.

10.

Шукманова

А.А. Оценка и анализ существующих технологий и опыта из мировой практики

водогазового воздействия на пласт [Текст]

/ А.А. Шукманова // Науки о Земле.

- Вестник КазНТУ. - 2015. -№1. – С. 14-16