Кустова Ю.

П.

Детская музыкальная школа №1, Казахстан

Интонация –

знак в песнях Е. Брусиловского

Е. Брусиловский по праву считается корифеем музыкального искусства. Он явился родоначальником казахской классической оперы, заложил основы симфонической и камерной музыки. Более скромное место в наследии казахстанского мастера занимает песенное творчество. Оно невелико по масштабам, но показательно в плане музыкальной стилистики, явившейся отражением характерных тенденций своего времени. В вокальных сочинениях Е. Брусиловского были заложены основы советской казахской песенности.

Классик отечественного искусства широко опирался на те особенности песенного жанра, которые сложились в творчестве советских композиторов. Среди них видное место занимали А. Новиков, Э. Колмановский, А. Александров, и особенно И. Дунаевский. Их песни пользовались огромной популярностью в народе в силу плакатно-выразительных лапидарных мелодических оборотов. Помимо энергичных интонаций Е. Брусиловский преломлял в вокальных сочинениях музыкально-стилистические элементы, сложившиеся ранее в западноевропейской и русской музыкальной классике. Кроме того, его песенный тематизм органично впитал черты казахского народного мелоса. В результате образовался своеобразный музыкально-художественный феномен – песенный стиль Е. Брусиловского, в котором оказались переплавленными разные интонационные источники – западноевропейские, русско-советские, казахские. Безусловно, что различные элементы «слиты» в единое целое творчески спонтанно: композитор не ставил перед собой цель специального обращения к тому или другому выразительному средству. Память творца невольно фиксировала всё, что звучит (на концертах, в театре, по радио, на празднике), а затем преобразовывала это слышимое в творчестве. Конечный художественный результат всегда зависит от вдохновения, напряженной работы мысли, черпающих из своеобразного «банка данных» памяти композитора.

Вокальное наследие Е. Брусиловского представляет

самостоятельную область, в которой нашли продолжение традиции советской массовой песни, прежде всего, в области тематики. Так, например,

самое большое место в творчестве Е. Брусиловского занимают песни гражданского

героико-патриотического содержания. И это не случайный факт. Уже в первые

послереволюционные десятилетия советского государства под влиянием политики

партии в музыкальном искусстве утвердилась новая тематика и образность. Она

была связана с революционными, гражданскими, комсомольско-патриотическими,

молодежными темами. Идеологически направленное, новое содержание песен

способствовало укреплению официального имиджа государства, грандиозной,

уникальной в своём роде страны. Как отмечает Е. Аверьянова, «советская массовая

песня… успешно выполняла социальный заказ политического руководства страны во

главе с И. Сталиным» [2, 84]. Несмотря на социальную конъюнктурность, песни с

патриотической тематикой создавали особую, оптимистически идеализированную,

эмоционально-приподнятую атмосферу жизни советских людей, действительно

поднимали дух народа, формировали особенное отношение к стране и обладали

реальными художественными достоинствами.

Советская массовая песня была

направлена на прославление своего отечества – Советского союза. Это закономерно

привело к широкому распространению песен-гимнов, песен-маршей – радостных и

энергичных по звучанию. Такие песни сочиняли почти все композиторы той эпохи.

Однако самый большой успех выпал на долю «Песни о родине» И. Дунаевского,

впервые прозвучавшей в кинофильме «Цирк». Ее широкая распевная мелодия легко

запоминалась, пелась и идеально совпадала патриотическим содержанием:

Не случайно ее начальный

мотив использовался в качестве музыкального сигнала на московском радио, а сама песня стала эталоном для многих

советских композиторов.

Не исключением был и Е. Брусиловский. Следуя веяниям времени,

в патриотических песнях он опирался на тот же тип мелодики, воспроизводил те же

обороты, что были характерны для музыки И. Дунаевского. Особенно ярко это

проявилось в песнях «Алтай», «Сайра», «Қазақстан», «Бейбітшілік жыры»,

«Серт», «Молодым певцом я мечтал», «Гулденген Қазақстан», «Торжествуй, родной Қазақстан»:

Их отличает особый

праздничный тонус, который определил выбор музыкально-выразительных средств.

Доминирующей жанровой основой его песен стал марш-шествие -

наиболее яркое выражение гимнической семантики. Вольно или невольно

отталкиваясь от традиций советской музыки, Е. Брусиловский почти во всех песнях

использует восходящий квартовый мотив, ставший интонацией-знаком (термин В. Калужского), музыкальным символом

гимна, придающий мелодике торжественный парадный характер. Однако подобная

семантика закрепилась за этим мотивом гораздо раньше песен И.

Дунаевского.

Она кристаллизовалась в процессе длительного исторического

развития западноевропейского музыкального искусства. Если попытаться найти его

пра-истоки, то следы приведут к древней военной фанфаре, к сигналам городских

трубачей средневекового европейского города. Фанфара была неотъемлемым

атрибутом жизни и постепенно стала одним выразительных элементов

профессиональной музыки.

На нее опирался итальянский мастер XVII века К. Монтеверди. По

сообщению М. Арановского, именно он впервые использовал восходящий фанфарный

мотив с активной квартовой интонацией для передачи героического начала в музыке.

Находка К. Монтеверди была тут же подхвачена другими композиторами и

утвердилась в итальянской и французской операх. Затем энергичная фанфара с

квартовым мотивом проникла в другие музыкальные жанры - в ораторию, симфонию и

сонату. В качестве «активного начала» его широко использовали Г.Ф. Гендель и Й.

Гайдн и многие другие.

Исторически важное значение для закрепления за квартовым

мотивом торжественной гимнической

семантики имело творчество Л. Бетховена и Р. Вагнера. Крупнейшие

немецкие композиторы постоянно использовали разные варианты фанфарного оборота,

благодаря которому музыка приобретала героический и одновременно

торжественно-праздничный характер.

Музыкальный символ гимна - квартовая мелодическая формула,

ставшая в классической музыке интонацией-знаком, часто «высвечивается» в

советской массовой песне. Так, например, мелодика песни-гимна «Молодая гвардия»

парадоксально совпадает с темой финала Первого фортепианного концерта Л. ван

Бетховена.

Так, например, звучит

тема Л. Бетховена:

А так – песня-гимн «Молодая гвардия»:

Такое же поразительное

сходство наблюдается между мелодическим рисунком вагнеровского лейтмотива

Тангейзера и популярной революционной советской песней «Наш паровоз, вперед

лети».

Тема Р. Вагнера:

Песня «Наш паровоз»:

Общие черты обнаруживаются между многими классическими и

советско-песенными темами. Например, отдельные мотивы бетховенских симфоний

«прослушиваются» в песнях «Идет рабочий класс», «Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!» Безусловно, что использование классических оборотов чаще всего

было неосознанным. Творческая задача создания героико-патриотической песни

закономерно вела композиторов к мелодике фанфарного типа, к квартовым

интонациям-знакам, характерным для музыкальной классики.

Классические темы не

«списывались», не копировались советскими композиторами. Их обороты

представляют собой архетипные интонации,

закрепившиеся в музыкальной практике и ставшие «странствующими». Использование

одних и тех же мотивов обусловлено законом существования песенного жанра. По

словам Е. Ручьевской, в общественной памяти человечества циркулируют

«мелодические фрагменты, мелодические обороты, входящие заново в качестве

элементов в целостные мелодические структуры» [13, 35]. Аналогичную мысль

находим в статье Л. Алексеевой, которая отмечает, что в песенных мелодиях

функционируют устойчивые мелодические формулы, благодаря которым песня

становится доступной широким массам людей. Автор статьи называет их

мелодическими или интонационными архетипами, суть которых определяет следующим

образом: «Интонационный архетип – это музыкальное отражение определенных

«неизменных» свойств человека, отражение, облекаемое в наиболее выразительные

мелодико-ритмические формы, способные передать общезначимое содержание, общую

логику движения мысли» [3, 72]. По мнению исследователя, наиболее выразительные

из них превращаются в стереотипы, иногда клише, необходимые для общепонятности,

демократичности и популярности песни. Их значимость велика, поскольку благодаря

постоянной повторяемости за мелодическими оборотами закрепляются

образно-выразительные смыслы, превращающие их в интонации-знаки, из которых

образуется всеобщий музыкальный

«словарь».

Наличие повторяющихся интонационных знаков–формул – одно из

важнейших условий сочинения музыки. В мотивах-знаках отражаются стереотипы

восприятия, они придают произведениям социально-историческую определённость и

делают их выражением духовного мира многих людей. Роль интонационных

стереотипов – устойчивых мелодико-ритмических формул – аналогична

гармоническому, ладовому, фактурному стереотипам. Благодаря им песня становится

доступной широким массам. Ее мотивы легко распознаются на слух и запоминаются.

Установка на легкую восприимчивость и запоминаемость определяет постоянное

«мигрирование» архетипных интонаций-знаков не только в массовой песне, но и в

академической музыке. Однако в песне повторяемость одних и тех же мелодических

формул составляет глубинную сущность

жанра. Парадокс явления состоит в том, что миграция мотивов происходит не

только внутри песенной разновидности, но и между другими музыкальными жанрами:

песенная мелодика питается ораториальными, оперными и симфоническими темами.

Примером могут послужить многие советские песни-марши, перечисленные выше.

Так, между европейской классикой и советской массовой

песенностью обнаруживается преемственность. Образцы западноевропейской музыки

становились плодотворной базой для современного песенного творчества. Общими

явились лапидарные обороты с трезвучной и квартовой основой. В процессе

исторического развития музыкальное «бытие» квартовой гимнической интонации

превратилось в традицию: европейская по происхождению, она «прорастает» затем в

советском искусстве и обретает свои особенности в условиях песенного массового

жанра.

Развитие этой традиции мы наблюдаем и в песенном творчестве Е. Брусиловского. Но здесь она приобретает свой специфических характер. Во-первых, в песнях-гимнах Е. Брусиловского прославляется не Советский союз вообще, а новая родина – Республика Казахстан. Поэтому «европейско-советские» гимнические обороты синтезируются в его песнях с «казахскими» кадансами, мягкими распевами, характерными для народной песенности. Так, например, в песнях «Гулденген Қазақстан», «Алтай», «Бейбітшілік жыры», «Бейбітшілік туы берік колда» начальные интонации свидетельствуют о преемственности с мелодикой советских песен: затактовый квартовый мотив - знак сочетается в них с энергичной маршевостью, чётким акцентированным ритмом, аккордовым сопровождением и активной динамикой. Вместе с тем в последующем развитии композитор часто смягчает ритмическую «ударность» плавными движениями, опеваниями, пентатоническими окончаниями, свойственными казахским народным песням. Специфически «казахское» звучание возникает, например, в песне «Гулденген Қазақстан». В ней начальная квартовая формула смягчена, звучит ровными длительностями без характерного для марша пунктирного ритма:

О преломлении национальных черт свидетельствуют также переменные акценты на второй и на третьей долях такта, а не на первой, как это обычно принято в советской музыке. В результате черты марша вуалируются, проявляются не столь отчётливо.

Плавность и распевность интонаций, диатоника и орнаментальность, завершающий

фразу «казахский» каданс (мелодический ход по V, III, II, I ступеням) связывает

песню «Кыз арманы» с исконно национальными традициями:

На первый план выступают характерные для казахских песен мелодичность, кантиленность, несовпадение музыкальных и текстовых акцентов. Эти качества меняют характер торжественных песен в сторону его лиризации.

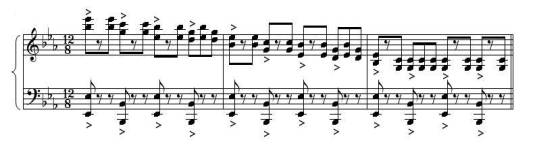

Композитор обращается

и к другим характерным приметам казахского народного искусства. Так, в песне

«Саунышы женгей» национальные пра-истоки

проявляются в фактуре сопровождения, характерной для кюя токпе. Об этом

свидетельствуют переменность метра (12/8, 6/8, 12/8) и наличие в партии

фортепианного сопровождения параллельных кварт и квинт, воспроизводящих

колоритное звучание домбровой музыки:

Наряду с «казахскими» и

«советскими» элементами в вокальном творчестве Е. Брусиловского органично

преломляются элементы западноевропейского классического стиля. Они особенно

заметны в формулах аккомпанемента, которые построены на типичных приемах

«бас-аккорд-бас-аккорд», разнообразных видах арпеджированного гитарного

аккомпанементе и др. Истоки этих приемов восходят к лютневой музыке эпохи

Ренессанса. Их оттачивание и расширение происходило в последующее время в

творчестве В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса и многих других

композиторов.

Классическая фактура песен нашла своё преломление в

русском романсе XIX столетия. Так, гитарные приёмы использовались в романсах М.

Глинки, А. Даргомыжского, С. Рахманинова. Укоренившись в русской вокальной

музыке, они также стали базой для советского и советско-казахского песенного

творчества, представителем которого был Е. Брусиловский. Примерами

использования гитарных типов сопровождения могут послужить такие его песни, как

«Қыз арманы», «Қос карлығаш», «Қазақстан», «Гулденген Қазақстан».

Е. Брусиловский сочинял не только патриотические, но и лирические

песни. В количественном отношении они уступают патриотическим, но в них также обнаруживаются общепринятые архетипные

интонации - знаки, среди которых яркой выразительностью отмечены ниспадающие

секундовые и лирические секстовые мотивы. Характерной приметой лирических песен

становится опора на жанр вальса с формулой сопровождения «бас – аккорд –

аккорд» («Вальс Айны»). Однако трактовка лирической темы в песнях Е.

Брусиловского приобрела типично

«советский» характер: это были, в основном, молодёжно–комсомольские

песни из кинофильмов, в которых лирика преподносилась в обобщённом, а не

субъективном плане.

И всё же большинство песен Е. Брусиловского тематически

связаны с патриотикой. В подобных сочинениях трудно было добиться проявления

индивидуального начала: сам жанр гимнической песни-прославления требовал

всеобщего, массового, общезначимого в музыке. Наиболее ярким выражением этого

содержания (помимо маршевости) стал лапидарный мотив-тезис – интонация-знак. Он

пронизывает мелодику вокальных сочинений Е. Брусиловского, но «существует» в

новых стилевых условиях совместно с другими элементами европейской, советской и

казахской музыки.

Литература:

1. Абдрахман Г. Современное

самодеятельное песнетворчество в казахской музыкальной культуре. - Алматы, 2002. – 168 с.

2. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература. – М.: Музыка,

2002. – 345 с.

3. Алексеева Л. Об оценке

песенной мелодии. Критика и музыкознание. - Л.: Музыка, 1980. - 185 с.

4. Анализ вокальных произведений:

учебное пособие. - Л.: Музыка, 1988. 352

с.

5. Арановский М. Музыкальный

текст. Структура и свойства. - М.: Композитор, 1998. 342 с.

6. Асафьев Б. Музыкальная

форма как процесс. Книга вторая. Интонация. -

М. Музыка, 1947. – 285 с.

7. Джумакова У. Творчество

композиторов Казахстана 1920- 1980-х годов. - Астана: Фолиант, 2003. - 232 с.

8. Друскин М. Исследования.

Воспоминания. - Л.: Советский композитор, 1977. – 377 с.

9. Друскин М. Очерки.

Статьи. Заметки.- Л.: Советский композитор, 1987. – 385 с.

10. Калужский В. Об

интонации-знаке в строении полифонической темы // Сборник статей по музыкознанию.

– Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1969. – 254 с.

11. Композиторы Казахстана.

Сборник очерков. Выпуск 2. - Алма-Ата: Онер, 1981. – 178 с.

12.Корифей казахской музыки.

Композитор Евгений Брусиловский. – Алматы, 1999.- 243 с.

13. Михайлов М. Этюды о

стиле в музыке. - Л: Музыка, 1990. 375 с.

14.Ручьевская Е. Мелодия

сквозь призму жанра. // Критика и музыкознание. – Л.: 1980. – 197 с.

15. Степанова И. Слово и

музыка. Диалектика семантических связей. – Москва, 2002. – 356 с.

16. Хрестоматия.

Сравнительное изучение цивилизаций. -

М.: 1999. – 275 с.