Трубников

А.М., Янков Н.В.

Самарский

государственный университет, Россия

Особенности содержания

водорастворимых фенольных соединений в листовых пластинках представителей

древесных растений в условиях лесостепи Среднего Поволжья

Изменчивость морфологических показателей листьев

касается как размеров и массы листьев, так и особенностей их структуры в разных

ярусах кроны, сформированных в разные сроки вегетации и т.д. [1, 2, 3, 4].

Для оценки эколого-биохимических показателей

состава листовой массы используют определение водорастворимых фенольных

соединений.

Фенольные соединения являются одной из самых

распространенных групп растительных метаболитов. Среди разнообразных функций

фенольных соединений в жизни растений одна из важнейших – адаптация растений к

условиям окружающей среды, в том числе и патогензащитная [5].

Условия и

методы исследования. Проводили отбор проб листовой массы следующих

древесных растений: 7 видов клоновых подвоев косточковых культур (Весеннее

пламя, Дружба, Эврика, ВЦ-13, ВСЛ-2, ЛЦ-52 и Фортуна), 7 видов дикорастущих древесных

растений (Padus avium Mill.,

Prunus spinosa L., Crataegus sanguinea Pall.,

Cerasus fruticosa Pall., Amygdalus

nana L., Quercus

robur L., Tilia cordata Mill.).

Определение содержания растворимых полифенолов

проводили с использованием реактива Фолина – Чокальтеу (производства фирмы Panreac

Quimica, Испания) по модифицированному методу

Свейна-Хиллиса [5,6].

Дуб черешчатый и липа сердцевидная отбирались в

модельных насаждениях Центрального парка культуры и отдыха, в Красносамарском

лесничестве. Для местных дикорастущих видов древесных растений дуба и липы в

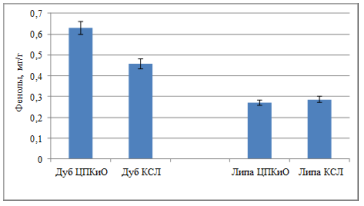

норме (рис.1) свойственны разные содержания фенольных веществ, причем в листьях

дуба их количество сильно изменяется в зависимости от насаждения, у липы –

практически поддерживается на определенном уровне.

Рис.1. Содержание фенольных соединений в листьях дуба и липы

в модельных насаждениях

Для листьев дуба и липы было

свойственно разное содержание водорастворимых фенольных веществ, что проявилось

на фоне зависимости от насаждений у дуба (0,45 в КСЛ и 0,62 мг/г в ЦПКиО), и

практически не зависело от насаждений - у липы – (0,29 в КСЛ и 0,27 мг/г в

ЦПКиО).

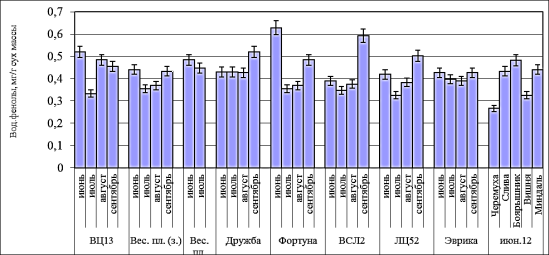

Показатели накопления фенольных соединений у

клоновых подвоев находятся в пределах от 0,3 до 0,65 мг/г (рис. 2).

Рис. 2 Особенности накопления фенольных соединений в листьях

клоновых подвоев и дикорастущих розоцветных растениях

Данный предел значений накопления фенольных

соединений у клоновых подвоев совпадает в большинстве случаев (ВЦ-13, Вес.

пл.(з) Вес. пл.(кр.), Дружба, ЛЦ-52, Эврика) с уровнем накопления фенольных

соединений у дикорастущих розоцветных (черемуха, слива, миндаль, вишня,

боярышник), произрастающих в Самарской области и имеющих более узкий диапазон

значений – от 0,25 до 0,5 мг/г (рис.1).

В большинстве случаев (Вес. пл.(з), Вес. пл.(к),

Фортуна, ВСЛ2, ЛЦ52, Эврика) отмечается тенденция накопления фенольных

соединений в июне, сентябре и снижение уровня фенольных соединений в июле,

августе.

Содержания водорастворимых фенольных соединений

отмечается в норме для большинства исследованных объектов. Уровень фенольных

соединений у большинства клоновых подвоев равен уровню фенольных соединений у

представителей местных дикорастущих растений, что может говорить о хорошей

адаптации к местным условиям. Показатель уровня содержания водорастворимых

соединений может быть использован в сельском и лесном хозяйстве, при выведении

плодовых культур, представляющих продовольственную ценность и экологическом

мониторинге.

Литература:

1. Костина В.М. Особенности фенольного метаболизма

растений рода Rhododendron L. In vivo и in vitro. М.: Дис. … канд. биолог.наук,

2009. 108с.

2. Лебедев С.И. Физиология растений. М.:

Агропромиздат, 1988. 544 с.

3. Методы биохимического исследования

растений / Под ред. А.И. Ермакова.

М.: Агропромиздат, 1987. 480с.

4. Плешков Б.П. Практикум по биохимии

растений. М.: Колос, 1968. 184с.

5. Swain J., Hillis W.E. The

phenolic of Prunus domestica. The quantitative analysis of phenolic

constituents // J. Sci. Food and Agr.

1959. V. 10. N 1. P.

63-68.

6.

Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. (Под

редакцией академика РАСХН, доктора сельскохозяйственных наук Е.Н. Седова.)

Орел: Изд-во Всероссийского научно-исследовательского института селекции

плодовых культур, 1995. С. 502.