Строительные

науки/ 5.Теплогазоснабжение и вентиляция

К.э.н.

Королева Т.И., к.т.н., Аржаева Н.В., Иванова Н.О.

Пензенский государственный университет архитектуры и

строительства, Россия

Пожаробезопасные зоны: проектирование

систем коллективной защиты людей при пожаре

В

соответствии с требованиями ст.5 ФЗ-123 на каждом объекте должна быть создана

система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ), целью создания которой

является предотвращение возникновения пожаров, обеспечение безопасности людей и

защиты имущества при пожаре, которая включает в себя: систему предотвращения

пожара (СПП), систему противопожарной защиты (СППЗ) и комплекс

организационно-технических мероприятий (КОПБ).

К опасным факторам

пожара, которые могут воздействовать на людей, относятся: пламя и искры,

тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная

концентрация продуктов горения и термического разложения, пониженная

концентрация кислорода, пониженная видимость в дыму.

Основным способом

реализации системы коллективной защиты людей при пожаре на вышеуказанных

объектах является устройство пожаробезопасных зон (ПБЗ). Они предназначены для

людей с ограниченными возможностями – маломобильных групп населения.

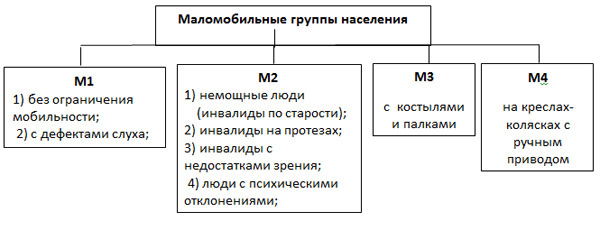

В

соответствии с таблицей В.1 СП 59.13330.2012 выделяется 4 группы мобильности

М1, М2, М3 и М4 (рис.1)

Рисунок 1 - Маломобильные

группы населения

Необходимость

проектирования ПБЗ следует определять на основании результатов сравнения

фактического и необходимого времени эвакуации, учитывая при этом фактические

геометрические и иные параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов

(протяженность, ширину, количество, конфигурацию и т.п.), а также с учетом

возможности присутствия на объекте маломобильных групп населения. Указанные

расчеты следует проводить в соответствии утвержденными в установленном порядке

методиками, например ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие

требования», приказами МЧС России от 30 июня 2009 №382 «Об утверждении методики

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и

строениях различных классов функциональной пожарной опасности» и от 10 июля

2009 №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного

риска на производственных объектах».

Площадь пожаробезопасной зоны должна быть предусмотрена для

всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади,

приходящейся на одного спасаемого, при возможности его маневрирования.

Безопасные зоны следует предусматривать в отдельных

помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на

расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для

инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования

пожарных подразделений по или на площадках лестничных клеток, служащих путем

эвакуации, при этом размеры площадок лестничной клетки необходимо увеличивать

исходя из размеров проектируемой зоны.

Помещение

безопасной зоны должно отделяться от других помещений и коридоров

противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го

типа с заполнением проемов (двери,окна) – не ниже 2-го типа. Ограждающие

конструкции ПБЗ должны быть выполнены из материалов класса конструктивной

пожарной опасности КО, их внутренняя отделка - из негорючих материалов.

ПБЗ должны быть оборудованы устройствами связи с пожарным постом

(диспетчерской, постом охраны или иным подобным помещением), которые следует

устанавливать у выходов на лестничные клетки, в коридорах на расстоянии не

более 20 м друг от друга, а также внутри самих пожаробезопасных зон. Линии

связи указанных устройств следует предусматривать огнестойкими не менее

времени, равного пределу огнестойкости несущих конструкций ПБЗ.

Помещения ПБЗ должны быть незадымляемыми.

Применение ПБЗ в составе объекта имеет свои положительные и отрицательные

стороны. Положительным моментом является тот факт, что применение ПБЗ позволяет

проектировать объекты с большой протяженностью путей эвакуации. В числе

отрицательных факторов применения ПБЗ можно отметить значительную площадь

подобных зон (собственник объекта не получает от них никакой экономической

отдачи), а также необходимость применения приточной противодымной вентиляции.

В целом система, предназначенная для подачи приточного воздуха во время

пожара, должна рассчитываться исходя из следующих соображений (характер которых

тем более обязательный, чем больше площадь обслуживаемых помещений):

- приточный воздух, естественно чистый, должен в полном объеме поступать

в здание только снаружи. Соответственно, точки воздухозабора должны

располагаться на достаточном удалении от точек выброса дымовых газов;

- приточный воздух должен подаваться на малой скорости (примерно 1 м/с) и

равномерно распределяться по всей площади помещений;

- приточный воздух должен поступать в помещение не сверху, а на уровне

ниже вероятной границы слоя дыма;

- в целях обеспечения надежности системы станция обработки приточного

воздуха должна проходить процедуру периодического технического осмотра и

обслуживания;

- система должна быть полностью регулируемой (речь идет о пропускных

объемах и параметрах подаваемого воздуха), при этом в любом случае объем

приточного сменного воздуха (об./ч) должен быть меньше, чем объем отводимого

дыма;

- автор проекта должен обязательно учитывать возможные непроизвольные

последствия воздействия на систему внешних факторов, в частности, поступления

свежего воздуха на участок, охваченный пожаром;

- в целом система должна оставаться достаточно простой в конструктивном и

эксплуатационном отношении, чтобы минимизировать возможность ошибки со стороны

обслуживающего персонала, вызванной непониманием каких-либо моментов.

В соответствии с подпунктом г) пункта 7.15 СП 7.13130.2013 в помещения

безопасных зон необходимо подавать воздух "из расчета необходимости

обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого

помещения не менее 1,5 м/с". И в соответствии с подпунктом е) пункта 7.17

СП 7.13130.2013 следует предусматривать "подогрев воздуха, подаваемого в

помещения безопасных зон".

Для системы, находящейся в режиме дежурного ожидания, использовать водяной

воздухонагреватель с дорогостоящей автоматикой защиты от размораживания

экономически не целесообразно. При открытой двери безопасной зоны

(кратковременный режим во время пожара) требуемая мощность электроподогревателя

значительно превышает 100 кВт. Поэтому современная практика проектирования

свелась к обеспечению электроподогрева воздуха при закрытой двери, когда расход

с учетом утечек через закрытую дверь снижается примерно в 20 раз.

Соответствующее уточнение подпункта е) пункта 7.17 СП 7.13130.2013 содержится в

подготовленном изм. 1 этого СП.

Таким образом, двухканальная система подачи воздуха в безопасную зону

должна управляться в зависимости от положения двери в этой зоне. По зарубежным

данным осуществлять управление такой системой лучше всего по сигналам,

поступающим от датчика перепада давления.

Все множество имеющихся технических решений можно, по сути, свести к двум

основным видам:

- станция воздухообработки, специально выделенная для работы только в

нештатной ситуации (при пожаре);

- станция воздухообработки реверсивного типа. В первом случае станция

воздухообработки включается только в случае возникновения пожара, и приточный

воздух подается и распределяется в помещении исключительно с целью обеспечения

безопасности. Естественно, такая система наиболее полно отвечает требованиям

пожаробезопасности.

Метод применения отдельной системы воздухообработки в целях отвода

продуктов горения имеет следующие преимущества:

- размещение и скорость приточного воздуха легко регулируются, как отмечено

в п. 1, 2 и 3 выше;

- ручной привод можно легко вывести на пульт пожарной сигнализации;

- весь приточный воздух можно обрабатывать согласно расчетным условиям

(нагревать, охлаждать, фильтровать) и регулировать в достаточно широком

диапазоне;

- все устройства регулировки и управления в меньшей степени подвержены

случайным поломкам со стороны того же персонала, поскольку применяются только в

экстренных нештатных ситуациях.

Вместе с тем будет справедливо отметить и определенные недостатки, а

именно:

- рост непроизводительной затратной части, поскольку оборудование

предназначено для работы только в экстренных ситуациях;

- повышенный риск неожиданных сбоев из-за того, что оборудование

используется крайне редко.

В качестве альтернативного решения могут применяться системы реверсивного

типа. Но в этом случае оборудование работает непрерывно, прежде всего, в

штатном стандартном режиме в качестве системы кондиционирования воздуха, а в

экстренных ситуациях как система подпора воздуха путем подачи приточного воздуха.

В рамках аварийных ситуаций регулировочные клапаны устанавливаются в положение,

когда через станцию начинает идти только наружный воздух, и полностью

исключается его подмешивание к возвратному воздуху. Если система относится к

регулируемому типу (VAV – Variable Air Volume, система с переменным расходом

воздуха), при возникновении пожара регулирующие клапаны полностью открываются,

независимо от показания температурных датчиков. Кроме того, требуется

обеспечить дополнительный приток воздуха, в том числе через возвратные

воздушные каналы.

Преимущества метода:

- в отличие от специальных систем, размещение и скорость приточного

воздуха здесь также регулируются, но сама система существенно усложняется за

счет двойного назначения;

- надежность системы существенно выше, поскольку любой дефект выявляется

и своевременно устраняется в рамках ежедневной штатной работы;

- ручной привод также можно легко вывести на пульт пожарной сигнализации;

- весь приточный воздух можно обрабатывать согласно расчетным условиям

(нагревать, охлаждать, фильтровать) и регулировать в желаемом диапазоне.

Среди недостатков необходимо отметить:

- система более сложная, отсюда необходимость специальной подготовки

обслуживающего персонала;

- все составные части системы помимо работы в штатном режиме должны

обеспечивать бесперебойное функционирование, в том числе в аварийной ситуации

ликвидации пожара на объекте.

Это ведет к тому, что такие компоненты и узлы проектируются с большим

запасом на прочность и т. п. и имеют чаще всего более высокую стоимость, что

неизбежно удорожает всю систему.

Окончательное слово в применении ПБЗ остается за разработчиком проектной

документации. Именно он должен найти компромисс между требованиями пожарной

безопасности и интересами застройщика объекта, а это в свою очередь повышает

требования к самому разработчику.

В любом случае все предусматриваемые противопожарные мероприятия в части

проектирования пожаробезопасных зон подлежат соответствующему обоснованию при

разработке проектной документации по объекту. Соответствие проектных решений и

характеристик пожаробезопасных зон требованиям пожарной безопасности следует

обосновывать ссылками на положения Федерального закона от 30.12.2009 г. №384

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

№123-ФЗ, ссылками на требования нормативных документов по пожарной

безопасности, а также одним или несколькими из следующих способов: результатами

исследований, расчетов и (или) испытаний, выполненных по сертифицированным или

апробированным иным способом методикам, моделированием сценариев возникновения

и распространения пожара и его опасных факторов, оценкой величины пожарного

риска.

Соответствие проектных решений и характеристик пожаробезопасных зон

требованиям пожарной безопасности следует обосновывать ссылками на положения

Федерального закона от 30.12.2009 г. №384 «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений» и Федерального закона «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, ссылками на требования

нормативных документов по пожарной безопасности, а также одним или несколькими

из следующих способов: результатами исследований, расчетов и (или) испытаний,

выполненных по сертифицированным или апробированным иным способом методикам,

моделированием сценариев возникновения и распространения пожара и его опасных

факторов, оценкой величины пожарного риска.

Литература:

1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.

СП 59.13330.2016

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

(Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). Минстрой – М.: 2016.

3. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция

и кондиционирование. Противопожарные требования». Минстрой - М.: 2013.

4. Рекомендации по проектированию в общественных зданиях безопасных

зон для маломобильных групп населения: метод. пособие /

СРО «МОАБ» – М.: 2016.

5. Приказ

МЧС России от 30.06.2009 N 382 «Об утверждении методики определения расчетных

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов

функциональной пожарной опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России

06.08.2009 № 14486).