|

Перспективные

вопросы мировой науки |

13.12.2016 |

15-25

декабря 2016 |

Болгария |

||||

|

|

||||||

Перспективные

вопросы мировой науки

ФИЗИКА/ Теоретическая физика.

Научный

эксперимент как метод познания природы

Лачинов Азиз Магомедович, учащийся 7 «А»класса МКОУ

«СОШ №14» с.Надежда Шпаковского района

Ставропольского края

В этом году мы начали изучать новую для нас науку – физику. И оказалось, что физика – это не только формулы и задачи, но и красивые, иногда загадочные явления. Особенно нас заинтересовали увлекательные опыты – фокусы.

Они просты, требуют самое доступное, даже элементарное оборудование, их разгадка имеет физический смысл, а не является следствием «ловкости рук» экспериментатора.

Многие из этих опытов

придуманы очень давно, больше ста лет назад. Придуманы они известными учеными и

часто описывались в книгах и журналах. Но простота, доступность и наглядность

делают эти старые опыты интересными и сейчас. Некоторые из них не потеряют

значения и в будущем. Им, безусловно, обеспечена вечная жизнь, так как это один

из важнейших методов познания природы, того, что нас окружает. В этом и

заключается актуальность данных опытов. Тогда я решил поставить перед собой цель:

описание,

исследование и теоретическое объяснение экспериментов, в которых проявляются

физические явления. Для достижения цели я решил следующие задачи исследования:

· выяснить, что наблюдаемое явление не является

случайностью;

·

выявить

возможные причины явления и проверить их с помощью экспериментов;

·

экспериментально

подтвердить наиболее вероятную причину явления;

·

обосновать

теоретически её справедливость.

Роль

эксперимента и теории в процессе познания природы

Познание окружающего мира характерно для всех живых существ, в том числе и человека, который научился эффективно приобретать новые знания, использовать их в своей жизни и накапливать для передачи последующим поколениям.

По мере изучения какого-либо явления, перед человеком все больше открываются его свойства и связи с другими явлениями. Такой процесс познания называют постижением истины. Истина – это верное отражение свойств изучаемых предметов или явлений, которые не зависят ни от конкретного человека, ни от всего человечества. Истина всегда относительна. Однако в ней содержится частичка такого знания, которое не может быть отвергнуто дальнейшим развитием познания – знания абсолютного. Каждый последующий шаг в познании прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины.

Исходя из целей познания, можно сформулировать критерий истинности наших знаний. Он определяется практикой, т.е. тем, насколько успешно их может применять человечество. Истинно то, что прямо или косвенно подтверждено практической деятельностью человека.

В настоящее время главенствующую

роль в процессе познания занимает научное познание. Наука занимается

выработкой и теоретической систематизацией объективных, т.е. не зависящих от

конкретного исследователя, знаний о действительности.

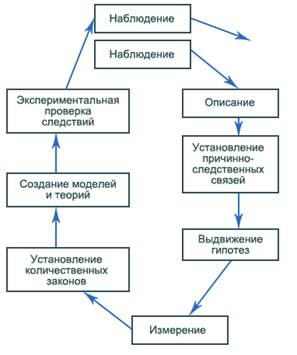

Схему научного познания можно изобразить

следующим образом (рис. 1).

Рис. 1

В основе познания лежит чувственное восприятие – наблюдение, проводимое

с помощью органов чувств или специальных инструментов.

Научный метод познания требует обобщения информации, полученной в

процессе наблюдения каких-либо явлений, критического осмысления и их

сопоставления с предыдущими наблюдениями. Научная интерпретация результатов

наблюдений требует теоретического описания с помощью системы абстрактных

понятий. Устанавливаются определенные правила работы с этими понятиями – правила

логики. Если в процессе изучения достаточно широкого круга явлений между

ними обнаруживаются устойчивые повторяющиеся связи, в том числе и в виде

численных соотношений между измеряемыми величинами, то они формулируются в виде

законов. Постепенно расширяя научное описание рассматриваемого круга явлений,

включая в него все новые объекты, наука приходит к созданию научной теории,

т.е. к системе моделей, а также понятий и законов, позволяющих последовательно

и непротиворечиво описывать широкий круг явлений.

Дальнейшее теоретическое построение на основе законов и моделей,

базирующихся на формальной логике, приводит к выводам, которые можно проверить

в специально поставленных экспериментах или более тщательных наблюдениях.

Совпадение результатов наблюдений с выдвинутыми гипотезами о протекании новых

экспериментов и подтверждение предсказаний теоретического обобщения, приводит к

становлению теорий, которые в дальнейшем могут служить самостоятельными

критериями истинности логических построений или основами для постановки и осмысления

новых экспериментов.

В результате многократного воспроизведения какого-либо наблюдения,

возникает жизненный опыт, соединяющий полученные сведения и реакцию человека на

них. Этот опыт может фиксироваться и передаваться из поколения в поколение.

Таким образом, эксперимент лежит в основе физических теорий и в то же

время служит для их проверки и уточнения. Теория, с одной стороны, обобщает

результаты экспериментов и наблюдений, а, с другой стороны, предсказывает

новые, пока неизвестные явления, служит основой для постановки новых

экспериментов и наблюдений. Критерием правильности любой научной теории

является практическая деятельность всего человечества, использующая ее выводы.

Одной из важнейших особенностей физики, отличающей ее от других наук,

является использование особого инструмента познания, называемого экспериментом

(от лат. experimentum – наглядный довод, доказательство, основанное на опыте).

Эксперимент – это метод познания, при помощи которого все явления

действительности исследуются в управляемых условиях.

Эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей постановку

задачи и интерпретацию результатов. В отличие от наблюдения, в эксперименте

изучаемый объект подвергается активному воздействию, что значительно

увеличивает возможность его исследования. Он является практическим испытанием

природы, ее свойств.

Основными требованиями к научному эксперименту являются объективность,

т.е. независимость от наблюдателя, и воспроизводимость. Повторение

эксперимента в другом месте, в другое время, с иными физическими объектами и

измерительными приборами при тех же значениях физических величин, задающих

экспериментальную ситуацию, должно давать те же значения для характеристик

явления. Именно воспроизводимость эксперимента обеспечивает достаточную

надежность описания явления.

В настоящее время в качестве источника сведений о физических явлениях

эксперимент играет основную роль.

Физика использует разнообразные виды эксперимента: натурный (реальное

падение реальных ядер с Пизанской башни), модельный (изучение сопротивления

воды движению судов на их уменьшенных моделях), мысленный (рассуждения Галилея

о наблюдении движения в каюте плывущего корабля), компьютерный (моделирование

поведения газа, состоящего из большого числа упругих шариков).

Процесс познания природы неизбежно сопровождается изменением условий, в

которых человек существует. Все великие достижения современной технической

цивилизации появились как следствия (зачастую косвенные) поиска ответа на

вопрос: как устроен мир? В современных условиях значительная часть

ученых-физиков трудится над прикладными проблемами использования уже открытых

законов, над проблемами разумного использования имеющихся достижений и над

проблемами ликвидации последствий глобального воздействия достижений

цивилизации на организм человека и среду его обитания.

Исследование свойств бумаги.

Для

исследования в своей работе мы взяли семь видов

бумаги:

1.

серая

бумага для пишущих машин;

2.

«Снегурочка»

бумага для офисной техники;

3.

альбомная

бумага для рисования;

4.

газетная;

5.

цветная

тонкая;

6.

папиросная;

7.

калька

«под карандаш».

Все виды бумаги

были подвергнуты следующим испытаниям:

A. скручивание

бумаги на влажной поверхности;

B. смачивание

бумаги в воде.

Эксперимент

№1.Зависимость времени скручивания

бумаги от её вида.

Приборы и материалы: полоски бумаги

разных видов одинакового размера, влажная губка, секундомер.

Ход эксперимента:

На

влажную губку поочередно помещали листки

бумаги и измеряли время ее скручивания.

Результаты

измерений поместили в

таблицу:

|

№ |

Вид бумаги |

серая |

офисн. |

альбом. |

газетн. |

цветн. |

папир. |

калька |

|

|

Время в сек |

15 |

20 |

25 |

11 |

14 |

5 |

12 |

Результат

эксперимента показал, что быстрее всех скручивается папиросная тонкая бумага, а

дольше всех - плотная альбомная.

Эксперимен

№2. Зависимость гигроскопичности бумаги

от её вида.

Приборы и материалы: емкость с

водой, полоски бумаги шириной 2 см, линейка измерительная, секундомер.

Ход эксперимента:

Полоски бумаги, шириной 1 см частично погружались

в воду в вертикальном положении на 20 секунд. Измерялось на какую высоту

поднимется вода (мм).

Результаты измерений поместили в таблицу:

|

№ |

Вид бумаги |

серая |

офисн. |

альбом. |

газетн. |

цветн. |

папир. |

калька |

|

|

Высота в мм |

20 |

6 |

4 |

10 |

9 |

8 |

10 |

Результаты

показали, что лучше впитывает влагу серая пористая бумага а хуже – альбомная.

ВЫВОДЫ:

Результаты

экспериментов свидетельствуют, что время

скручивания и гигроскопичность бумаги зависят от вида бумаги, то есть от ее

внутреннего строения.

Теоретическое обоснование

полученных выводов.

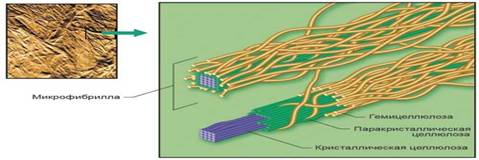

Как бумага

впитывает влагу? Каждое растительное волокно, например хлопковое, льняное или

древесное, — это одна клетка, оболочка которой состоит в основном из целлюлозы.

Внутри клетки волокна имеется канал — капилляр, доступный для проникновения

воздуха и влаги. Длина технического волокна целлюлозы из ели, сосны, березы и

тополя в среднем составляет 2,53 мм, из льна, хлопка и пеньки — 2025 мм при

диаметре около 25 мкм. Структура оболочки целлюлозной клетки очень сложна.

Строение бумажного во локна

локна

При повышенной

влажности волокна бумаги поглощают влагу и расширяются в поперечном

направлении. Из-за этого бумага становится волнистой. При пониженной

влажности испаряется влага, содержащаяся

в бумаге, и происходит усадка волокон бумаги в поперечном направлении. Из-за

этого бумага вспучивается вверх.

Впитывающая

способность бумаги,

в первую очередь зависит от ее структуры, так как процессы взаимодействия

различной бумаги с водой принципиально отличаются.

Материалы данной работы могут быть использованы на занятиях физического кружка и как учебное пособие для тех, кто желает узнать, как проводить экспериментальное исследование.

«В волшебников мы верим, в

чудо…

Но нам не стоит забывать,

Что чудеса – они повсюду,

Их надо только увидать.

Так просто чуду удивиться,

Про чудо в сказке прочитать.

Но лучше с чудом

подружиться,

Ведь чудо можно изучать!»