Биологические науки/6. Микробиология

К.б.н.

Додонова А.Ш., Кабдеш И.М.

Карагандинский

государственный университет им. академика Е.А. Букетова, Казахстан

Энтомопатогенные

свойства Bacillus

thuringiensis

Многие виды насекомых, как известно, являются вредителями

растений, паразитами и переносчиками возбудителей болезней человека, полезных

животных и растений. Изобретены самые разные способы и средства истребления

насекомых и защиты от них человека, животных и растений. До последнего времени

наиболее распространенным был химический метод борьбы с насекомыми. Но этот

метод при высокой эффективности имеет три основных недостатка: во-первых,

химические инсектициды в большинстве своем универсальны и убивают не только

вредных, но и полезных насекомых (опылителей, энтомофагов); во-вторых, они

загрязняют окружающую среду; в-третьих, за многолетнюю практику применения

инсектицидов многие виды насекомых приобрели устойчивость к ним (примерно 260

видов вредителей сельского и лесного хозяйства и 170 видов паразитов человека и

сельскохозяйственных животных). Все это вынудило пересмотреть практику

использования химических инсектицидов и по-новому оценить химический метод

контроля. Сейчас наиболее перспективным считается экологический подход,

предусматривающий рациональное сочетание современных защитных приемов и

биометода, в частности, использования энтомопатогенных бактерий как

естественных паразитов насекомых. [1]

Энтомопатогенные бактерии, представляющие интерес для

биологической защиты растений, относятся к трем семействам порядка эубактерий (Eubacteriales): Pseudomonadales, Enterobacteriales

и Bacillales.

Bacillus thuringiensis (Bt) — наиболее распространенный вид энтомопатогенных бактерий.

На основе разных подвидов создана серия биопрепаратов для защиты растений. В отличие

от других видов рода Bacillus эта бактерия образует кристаллы. Впервые она была выделена

Луи Пастером из гусениц тутового шелкопряда в конце XIX в., но идентифицирована

германским ученым Берлинером из Тюрингии в 1911 г. Встречается повсеместно в почве,

на поверхности листьев, в телах насекомых [2].

Bacillus thuringiensis - энтомопатогенный аэробный почвенный

грамположительный микроорганизм, обладающий способностью в ходе споруляции

образовывать кристаллоподобные включения, состоящие из энтомоцидных белков –

эндотоксинов (также называемых Cry-белками) [5]. Хемоорганогетеротроф, факультативный анаэроб. Подвижны, образуют термоустойчивую спору, расположенную

субтерминально. В центре клетки располагается кристалл токсина. Кристаллы имеют

бипирамидальную, кубическую или округлую форму и расположены в спорангии на

противоположном по отношению к споре конце клетки [3].

Предложено различать Bt по серовариантам, биовариантам, фаговариантам,

патовариантам, т. е. по антигенным и биохимическим свойствам, чувствительности

к фагам, и патогенности для насекомых соответственно. В настоящее время для

идентификации Bt используют молекулярно-биологические методы, такие как

полимеразная цепная реакция (ПЦР). Для биозащиты важно разделение на

патоварианты, из которых наибольшее значение имеют три: А, В и С. Патовариант А включает подвиды Bt, патогенные для отрядов Lepidoptera, В — для Diptera, С — для Coleoptera.

К метаболитам Bt относят ферменты, антибиотики

и токсины [2]. Среди этих токсичных продуктов выделяют 4 компонента:

-

α-экзотоксин, или фосфолипаза С, - продукт растущих клеток бактерий.

Токсическое действие фермента связывают с индуцируемым им распадом незаменимых

фосфолипидов в ткани насекомого, что приводит к гибели последнего.

-

β-экзотоксин - накапливается в культуральной жидкости при росте клеток.

Считают, что молекула β-токсина состоит из нуклеотида, связанного через

рибозу и глюкозу с аллослизевой кислотой. Его действие, видимо, обусловлено

ингибированием нуклеотидазы и ДНК-зависимой РНК-полимеразы, связанных с АТФ,

что приводит к прекращению синтеза РНК. По сравнению с другими токсинами

действует медленнее, в основном при переходе от одного цикла развития к

другому. По наблюдениям, β-экзотоксин - мутаген, поражающий генетический

аппарат особей.

-

γ-экзотоксин - малоизученный компонент, неидентифицированный фермент (или

группа ферментов).

-

δ-эндотоксин - параспоральный кристаллический эндотоксин. Образуется в

процессе споруляции бактерии в противоположной от формирующейся споры части

бактерии. На завершающей стадии спорообразования токсин приобретает форму

8-гранного кристалла. Кристаллы состоят из белка, аминокислотный состав

которого близок для различных штаммов. Различие в восприимчивости некоторых

видов насекомых к действию кристалла, по-видимому, связано с присутствием

специальных кишечных протеаз, осуществляющих гидролиз кристаллов in vivo. Такими протеазами обладают не

все насекомые, отсюда и избирательность действия δ-токсина. Чтобы

насекомое погибло, кристаллы должны попасть в его организм. После поглощения

кристаллов гусеницы перестают питаться. Первичным местом действия

δ-токсина является средний отдел кишечника [4]. Белковые кристаллы эндотоксина образуются

одновременно со спорами по одному, реже по два в каждой бактериальной клетке.

Основной

вклад в развитие инфекционного процесса при заражении Bt вносит белковый

кристаллический δ-эндотоксин. У разных подвидов бактерий кристаллы

отличаются по форме и размерам. Так, у бактерий подвида kurstaki кристаллы

бипирамидальной формы, israelensis — округлые, a tenebrionis

— квадратные. Кристаллический эндотоксин

слабоустойчив к действию температуры, нерастворим в

воде и органических растворителях, однако легко

растворяется до протоксина в слабощелочной среде [2].

В настоящее время описано более 60 подвидов Bt.

Продуцируемые ими токсины различаются по специфичности энтомоцидного действия.

Известны токсины, с высокой специфичностью убивающие отдельных представителей

отрядов Lepidoptera (семейства

Cry1 и Cry9), Coleoptera (семейство Cry3) и Diptera (семейства

Cry4 и Cry11) на стадии личинки. Эндотоксины Cry2 обладают двойной

специфичностью – для Lepidoptera и Diptera.

Большинство энтомоцидных

белков имеют молекулярную массу 130-145 kDa (представители семейств Cry1, Cry4,

Cry9 и др.). Попадая в кишечник насекомых, они подвергаются действию

присутствующих там протеиназ, образуя устойчивые к дальнейшему протеолизу

фрагменты 60-70 kDa - так называемые "истинные токсины". Для этих

белков показана четко выраженная доменная структура. С-концевой район

достаточно консервативен среди разных классов энтомоцидных белков. При

протеолизе он легко деградирует путём отщепления небольших фрагментов с молекулярной

массой 15-35 kDa, в свою очередь быстро подвергающихся дальнейшему гидролизу.

N-концевой район (соответствующий "истинному токсину") относительно

устойчив к протеолизу и гораздо более вариабелен у разных белков, нежели

С-концевой район. Таким образом, исходные 130-145 kDa белки представляют собой

протоксины, нуждающиеся в активации протеиназами кишечного сока насекомых.

Группа токсинов, к которой

принадлежат представители семейств Cry2, Cry3, Cry10 и Cry11, включает в себя

белки с молекулярной массой 60-70 kDa. По первичной структуре они напоминают

N-концевые участки ("истинные токсины") 130-145 kDa белков [5].

Механизм

действия эндотоксинов Bacillus thuringiensis.

При попадании в кишечник

насекомого белковый кристалл растворяется в щелочной среде кишечного сока (рН

9.5-10.5); растворенные протоксины активируются протеолитическими трипсино- и

химотрипсиноподобными ферментами кишечника до "истинных токсинов"

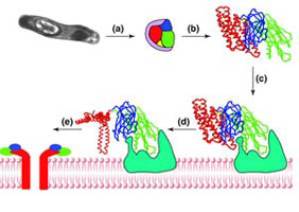

(рис.1).

Рисунок 1.

Механизм действия Cry-токсинов.

(a)- кристалл попадает в

кишечник насекомого и растворяется; (b) - белок подвергается ферментативному

гидролизу, образуется "истинный токсин"; (с) - II и III домены

взаимодействуют с мембранным белком - рецептором; (d) - изменяется конформация

I-го домена; (e) - несколько молекул токсина образуют в мембране пору или

ионный канал.

Следующей стадией

токсического воздействия является связывание "истинного токсина" с

аффинным к нему белком (рецептором) на апикальной мембране эпителиальных клеток

кишечника. Связывание токсина с рецептором является обратимым [5, 6, 7]. Далее

происходит перестройка конформации молекулы токсина с последующим внедрением

его в мембранный бислой. После этого связывание токсина с мембраной становится

необратимым [5, 8]. Видимо, одновременно с внедрением в мембрану происходит ассоциация

нескольких молекул токсина [5, 9]. Ансамбль трансмембранных участков

ассоциированных молекул токсина образует пору или ионный канал. В первом случае

(образование поры), происходит гибель клеток по механизму

коллоидно-осмотического лизиса. Во втором (образование ионного канала) -

вследствие резкого изменения ионного состава и рН внутриклеточной среды [5].

Другой гипотетический

механизм образования поры в мембранах клеток - мишеней заключается в следующем.

После взаимодействия петель второго домена с рецептором он меняет свою

конформацию, затрагивая при этом пару спиралей первого домена, наиболее тесно

взаимодействующих со вторым. В результате чего петли и шпильки, соединяющие α-спирали

и расположенные ближе к мембране клетки-мишени входят в липидный бислой. Это, в

свою очередь, вызывает некоторые повреждения мембраны, в результате которых его

α-спирали пронзают мембрану и образуют пору [5].

Таким образом, из всего

вышеописанного можно сделать вывод, что на данный момент существует множество

подвидов Bt, отличающихся в той или

иной степени вирулентности и эффективности против различных видов насекомых.

Кроме того, на основе исследований зарубежных ученых следует, что большинство

штаммов Bt содержит комбинации разных Cry-токсинов. Эти комбинации,

как правило, проявляют синергический эффект. Синергизм может наблюдаться между

кристаллами и спорами Bt. Хотя действие кристалла – ключевой момент в

проявлении токсичности Bt, иногда необходимо присутствие и спор и

кристаллов [2].

Литература:

1. Кандыбин Н.В.

Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми: теория и

практика. – М.: Агропромиздат, Москва: 1989. – 5 с.

2. Штерншис М.В.

и др. Биологическая защита растений. – М.: КолосС, Москва: 2004. – С. 118-143

3. Bacillus thuringiensis [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org. - Дата доступа: 25.11.2015

4.

Промышленная биотехнология // Биотехнология в сельском хозяйстве

// Энтомопатогенные препараты на основе бактерий [Электронный ресурс] - Режим

доступа: http://biotechnolog.ru. – Дата доступа: 25.11.2015

5. Статьи // Эндотоксины Bacillus thuringiensis [Электронный

ресурс] –

Режим доступа: http://rusbiotech.ru – Дата

доступа: 25.11.2015

6.

Hofmann C., P. Luthy,

Binding and activity of Bacillus thuringiensis delta-endotoxin to invertebrate

cells, 1986, Arch. Microbiology, 146: 7-11.

7.

Hofmann C., P. Luthy,

R. Hutter, V. Pliska, Binding of the delta-endotoxin from Bacillus

thuringiensis to brush-border membrane membrane vesicles of the cabbage

butterfly (Pieris brassicae), 1988, European Journal of Biochemistry, 173:

85-91.

8.

Ihara H., E. Kuroda,

A. Wadano, M. Himeno, Specific toxicity of d-endotoxins from Bacillus

thuringiensis to Bombyx mori, 1993, Bioscience, Biotechnology, Biochemistry,

57: 200-204.

9. Masson L, Tabashnik BE, Liu YB, Brousseau R, Schwartz

JL., Helix 4 of the Bacillus thuringiensis Cry1Aa toxin lines the lumen of the

ion channel, Journal of Biological Chemistry 1999 Nov 5;274(45):31996-2000.