Диагностика

заболеваний патологии поджелудочной железы у детей

Н.В. Рылова

Казанский государственный медицинский университет

За последние 30 лет отмечена общемировая тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим панкреатитом [1 - 3]. Данные о распространенности панкреатитов в детском возрасте крайне разноречивы. Объяснить это можно тем, что начальные, легко протекающие формы острого панкреатита клинически трудно диагностируются и у детей своевременно не распознаются [4 - 6].

Вопросы диагностики болезней поджелудочной железы относятся к наиболее сложному разделу клинической гастроэнтерологии. Это, прежде всего, объясняется отсутствием унифицированной классификации заболеваний данного органа в детском возрасте и единого методического подхода к выявлению хронического панкреатита [7]. Только всесторонняя, комплексная оценка состояния поджелудочной железы будет способствовать установлению правильного диагноза.

Цель исследования – разработать критерии ранней диагностики патологии поджелудочной железы у детей.

Характеристика детей и методы

исследования

Под наблюдением находились 433 школьника (в возрасте от 6 до 17 лет) с сочетанной гастродуоденальной и билиарной патологией. Для изучения состояния поджелудочной железы были использованы следующие методы: оценка постпрандиальной реакции поджелудочной железы по методу проф. Г.В. Римарчук (ультразвуковое исследование с измерением поперечных размеров головки, тела и хвоста поджелудочной железы натощак и через 1,5-2 часа после физиологического завтрака, по % прироста суммы линейных размеров после и до еды диагностируют состояние поджелудочной); дуоденальное зондирование для исследования экзокринной функции и определения типа панкреатической секреции; определение α-амилазы в биологических жидкостях (амилокластический унифицированный метод по Каравею); определение липазы в биологических жидкостях (метод Титца); определение трипсина в биологических жидкостях (метод Фульд-Гросс-Баумана); определение бикарбонатной щёлочности дуоденального содержимого (метод обратного титрования) и определение содержания панкреатической эластазы в сыворотке крови и кале иммуноферментным методом (SheboTech).

Результаты и

обсуждение

Установлено, что в большинстве случаев у пациентов по данным ультразвукового исследования наблюдалось увеличение размеров поджелудочной железы (табл. 1). Почти у половины детей было выявлено расширение главного панкреатического протока.

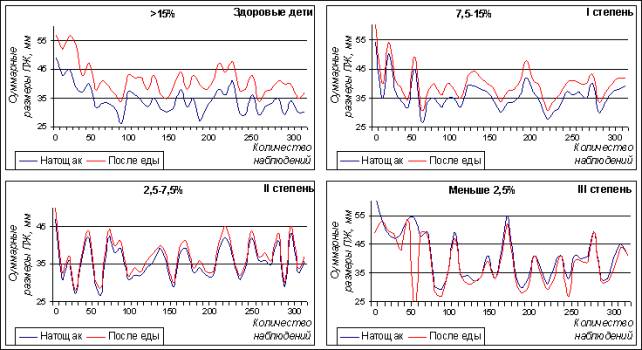

Выделены следующие степени изменения постпрандиальной реакции поджелудочной железы (рис. 1): I степень была характерна для детей с функциональной патологией; II степень – для пациентов с симптомокомплексом «реактивного» панкреатита; III степень – для школьников с хроническим панкреатитом.

Оценка чувствительности и специфичности ультразвукового исследования поджелудочной железы (традиционного и постпрандиального) проведена в соответствии с принципами доказательной медицины. Установлена высокая чувствительность методов (92% и 95% соответственно); специфичность традиционного – 65%, постпрандиального – 86%. Использование метода оценки постпрандиальной реакции повышает уровень первичной диагностики на 21%.

В сыворотке крови активность амилазы в среднем не выходила за пределы нормы, активность трипсина была значительно увеличена. Установлено двукратное увеличение активности липазы, что характеризовало достаточно высокую чувствительность данного фермента в диагностике заболеваний поджелудочной железы.

По результатам дуоденального зондирования (табл. 2) установлено, что у больных детей объем сока был увеличен как в базальной (в 1,3 раза), так и в стимулированной фазах (в 1,3 раза). Уровень бикарбонатной щелочности был повышен и в базальную, и в стимулированную фазу. Базальный дебит-час амилазы у пациентов был почти в 3 раза выше, чем у здоровых детей. Содержание стимулированной амилазы в 2 раза превысило показатели нормы. Базальный дебит-час липазы был почти в 2 раза выше, чем у здоровых детей. Уровень стимулированной липазы соответствовал показателям здоровых. Базальный и стимулированный дебит-час трипсина в среднем значительно превышал цифры, свойственные здоровым детям. Были выявлены преимущественно гиперсекреторные изменения функции поджелудочной железы, что характерно для начальных, неглубоких воспалительных процессов органа без признаков атрофии и фиброза.

У 71,7% обследованных детей были обнаружены нарушения функционального состояния поджелудочной железы. Установлены типы патологической секреции (рис. 2). Выявлена взаимосвязь (r=0,7; р<0,05) гиперсекреторного типа нарушения функции поджелудочной железы с наличием болезненности при пальпации в проекции поджелудочной железы и II степенью изменения постпрандиальной реакции, что характерно для симптомокомплекса «реактивного» панкреатита. Установлена связь (r=0,7; р<0,05) снижения уровня фекальной эластазы 1 с гипосекреторным типом нарушения функции поджелудочной железы.

Снижение уровня фекальной эластазы 1 обнаружено у 9,6% пациентов. У 10 человек изучаемый показатель был в пределах 200‑100 мкг/г и у 1 – ниже 100 мкг/г (рис. 3). Эластаза 1 попадает в сыворотку крови только из поджелудочной железы, поэтому ее определение в сыворотке считается абсолютно панкреатоспецифичным. Установлено увеличение содержания сывороточной эластазы 1 у 36,6% детей (рис. 4).

При комплексной оценке структурно-функционального состояния поджелудочной железы установлено, что в 26,5% случаев имели место функциональные и в 45,2% − структурные изменения этого органа. Были выделены 4 нозологические группы пациентов:

· хронический панкреатит – 9,6% детей, у которых в дуоденальном содержимом установили преимущественное снижение активности ферментов (не менее двух) в стимулированную фазу, ультразвуковые признаки структурных изменений железы и снижение показателя эластазы 1 в кале;

· рецидивирующий панкреатит – 9,9% пациентов, которые имели ультразвуковые признаки структурных изменений поджелудочной железы, но содержание фекальной эластазы 1 было в пределах нормы; а анамнезе у детей данной группы выявлены рецидивы панкреатической симптоматики;

· реактивный панкреатит – 25,7% детей; при ультразвуковом исследовании установили увеличение одного из размеров поджелудочной железы; результаты дуоденального зондирования свидетельствовали в пользу гиперсекреторных или обтурационных типов нарушения панкреатической секреции; эластаза 1 в сыворотке была повышена.

· дисфункциональные расстройства – 26,5% пациентов, в дуоденальном содержимом которых выявлена диссоциация активности ферментов при нормальном уровне ферментов в крови; показатели фекальной эластазы и эластазы 1 сыворотки были в пределах нормы.

На основании полученных результатов были разработаны дифференциально-диагностические критерии оценки состояния поджелудочной железы (схема), предусматривающие в качестве скрининг-метода использование ультразвукового исследования поджелудочной железы с оценкой постпрандиальной реакции. При изменении постпрандиальной реакции и наличии панкреатической симптоматики необходимо определение эластазы 1 сыворотки крови. Данная методика имеет 100% чувствительность и 98% специфичность при дифференциальной диагностике функциональных и структурных изменений поджелудочной железы.

Следующим этапом предлагается выделение пациентов, имеющих структурные изменения поджелудочной железы и рецидивы панкреатической симптоматики, для определения фекальной эластазы 1, которая является «золотым стандартом» диагностики внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.

Таблица 1. Изменения ультразвуковых характеристик поджелудочной железы у детей с гастродуоденобилиарной патологией

|

Признаки |

Хронический гастродуоденит + дисфункция билиарного тракта, n=124 (%) |

Хронический гастродуоденит + хронический холецистит, n=278 (%) |

|

Увеличение размеров одного или всех отделов поджелудочной железы |

87 (70,2%) |

247 (88,8%) |

|

Изменение эхогенности: - всего - повышение - снижение |

89 (71,7%) 81 (65,3%) 9 (7,3%) |

231 (83,1%) 214 (76,9%) 17 (6,1%) |

|

Расширение главного панкреатического протока (>1 мм) |

47 (37,9%) |

125 (44,9%) |

|

Изменение эхоструктуры: - гиперэхогенные включения |

46 (37,1%) |

145 (52,1%) |

Таблица 2. Результаты исследования панкреатического сока и ферментов поджелудочной железы в сыворотке крови у 184 детей

|

Показатель |

Фаза |

Норма, n (%) |

Снижено n (%) |

Повышено n (%) |

М±m |

|

Дуоденальное

содержимое |

|||||

|

Объем сока, мл |

Базальная |

44 (23,9%) |

33 (17,9%) |

107 (58,2%) |

36,65±2,9 |

|

Стимул. |

75 (40,8%) |

41 (22,3%) |

68 (36,9%) |

62,775±4,375 |

|

|

Бикарбонатная щелочность, ед |

Базальная |

98 (53,2%) |

- |

89 (48,4%) |

129,9±7,625 |

|

Стимул. |

49 (26,6%) |

26 (14,1%) |

109 (59,2%) |

218,3±13,4 |

|

|

Активность амилазы, гр/(сек*л) |

Базальная |

108 (58,7%) |

- |

76 (41,3%) |

5,1±0,575 |

|

Стимул. |

21 (11,4%) |

51 (27,7%) |

112 (60,9%) |

8,1±1,05 |

|

|

Активность липазы, ммоль/л/час |

Базальная |

62 (33,7%) |

26 (14,1%) |

96 (52,2%) |

0,575±0,045 |

|

Стимул. |

48 (26,1%) |

41 (22,3%) |

95 (51,6%) |

0,775±0,055 |

|

|

Активность трипсина, ед |

Базальная |

32 (41,1%) |

- |

46 (58,9%) |

351,1±48,675 |

|

Стимул. |

42 (53,8%) |

- |

36 (46,2%) |

537,275±77,2 |

|

|

|

Сыворотка крови |

||||

|

Активность амилазы, мг/сек×л |

- |

311 (79,9%) |

- |

78 (20,1%) |

8,83±0,47 |

|

Активность липазы, ммоль/л/час |

- |

145 (71,1%) |

- |

59 (28,9%) |

0,47±0,03 |

|

Активность трипсина, ед |

- |

78 (79,6%) |

- |

20 (20,4%) |

10,2±3,15 |

Рис. 1. Изменения постпрандиальной реакции поджелудочной железы

Рис. 2. Распределение обследованных детей

по типам нарушения секреции поджелудочной железы.

Рис. 3. Показатели фекальной эластазы 1 у обследованных детей.

Рис. 4. Показатели эластазы 1 в сыворотке у обследованных детей.

Схема. Алгоритм дифференциальной диагностики

структурно-функциональных изменений поджелудочной железы

Схема. Алгоритм дифференциальной диагностики

структурно-функциональных изменений поджелудочной железы

Литература

- Хазанов А.И. Современные

проблемы острого и хронического панкреатита // Росс. медиц. вести. 2001. № 2. С. 58 − 63.

- Beglinger С. Acute and chronic pancreatitis: from experiment - to clinical

application // Digestion. 1997. Vol. 58. Suppl. 2. P. 3.

- Greenfeld J.I., Harmon C.M. Acute pancreatitis // Curr. Opin. Pediatr. 1997. Vol. 9. № 3. P. 260 − 264.

- Захарова И.Н., Коровина Н.А., Малова Н.Е. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы // Вопр. соврем. педиатр. 2003. № 5. С.2 − 7.

- Цветкова Л.Н. Панкреатическая недостаточность у детей // Вопр. совр. педиатр. 2003. № 5. С. 32.

- Цуман В.Г., Римарчук Г.В. и др. Острый панкреатит у детей (клиника, диагностика, лечение) / Пособие для врачей. М., 2001. 40 с.

- Римарчук Г.В. Современная диагностика и терапия хронического панкреатита у детей // Гастроnewsлайн. 2008. Педиатрический выпуск № 2. С. 34 - 42.