Особенности эмоциональной сферы младших школьников с

признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивностью

Билгетекин Анастасия

Анатольевна

Студентка 5 курса факультета

психологии

кафедры специальной психологии

Проблема гиперактивности и нарушения внимания

изучалась различными специалистами на протяжении многих поколений. Еще

Гиппократ в 493 году до нашей эры

описывал признаки состояния, которое в настоящее время может соответствовать

представлениям врачей и психологов о синдроме дефицита внимания и

гиперактивности (далее – СДВГ). Он описывал пациентов, которые высказывали свое

мнение, не обдумав услышанную информацию. Они не могли сосредоточиться на

деятельности и стремились к получению новой информации (Р.Ф. Гасанов, 2009).

На протяжении многих веков люди наблюдали

детей, которые ни минуты не могли усидеть на месте, не слушались, мешали всем

окружающим, но никто не задумывался о том, что такое поведение может быть

связано не с недостатками воспитания, а с биологическими причинами. Первым, кто

начал научное изучение явления гиперактивности и невнимательности, стал доктор G.F. Still около ста лет назад. В наши дни уже накоплен большой

объем знаний о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Однако в данном

вопросе остается еще много спорных моментов и нерешенных проблем (Е.С. Иванов,

2007; Р.Ф. Гасанов, 2009).

На данный момент проблема СДВГ является

особенно актуальной, так как число детей с данным диагнозом постоянно

возрастает (И.П. Брязгунов, Е.В. Касатикова, 2001). Специалисты указывают,

что до 2000 года в школьном классе или в группе детского сада можно было

встретить одного или двух гиперактивных детей. В 2002 году их число составляло

уже 20% из 5300 исследуемых детей подготовительных и старших групп

детского сада (Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс, Л.С. Чутко, 2007;

О.И. Политика, 2006). В нашем собственном исследовании, в котором приняло

участие 185 учащихся младших классов (237 общеобразовательная школа,

г.Санкт-Петербург), у 21,6 % обследованных выявлены признаки СДВГ.

Актуальность проблемы можно проследить также

и по нарастающему интересу ученых к синдрому дефицита внимания и

гиперактивности. Каждый год публикуется более двух тысяч книг и статей,

посвященных клиническим и

психолого-педагогическим проблемам детей с СДВГ (И.П. Брязгунов, Е.В.

Касатикова, 2001; Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс, Л.С. Чутко, 2007).

На сегодняшний день изучены многие особенности

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. В нашем исследовании мы

хотели подробнее изучить особенности эмоциональной сферы детей младшего

школьного возраста с признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В

связи с тем, что дети с СДВГ чаще, чем другие дети подвержены влиянию

негативных эмоций со стороны окружающих, а так же в силу некоторых особенностей

нервной системы таких детей, возникла гипотеза, что показатели психической

активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности детей с

СДВГ будут ниже по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Также мы

предположили, что оценки учителей, оценивающих эмоциональную сферу своих

учеников с признаки СДВГ, будут ниже оценок детей, не имеющих признаков

нарушения внимания и поведения.

В нашем исследовании приняли участие 185

учащихся 3-х классов четырех государственных

образовательных учреждений средних общеобразовательных

школ города Санкт-Петербурга.

Среди них 78 испытуемых - девочки, 107 испытуемых – мальчики. В качестве

экспертов выступили 8 классных руководителей учащихся. После проведенного опроса учителей на предмет выявления наличия

признаков СДВГ учащиеся были разделены на две группы. Количество нормально

развивающихся учеников превышало количество учеников с признаками синдрома

дефицита внимания и гиперактивностью. По этой причине 89 нормально

развивающихся школьников не участвовало в дальнейшем исследовании особенностей

эмоциональной сферы.

В экспериментальную группу вошли 40

учеников с признаками синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. В

контрольную группу вошли 56 нормально развивающихся учеников.

У каждого

школьника в индивидуальном порядке диагностировались такие показатели

эмоциональной сферы как психическая

активация, интерес, эмоциональный тонус, напряжение и комфортность. Также использовались

экспертные оценки учителей состояния

эмоциональной сферы школьников.

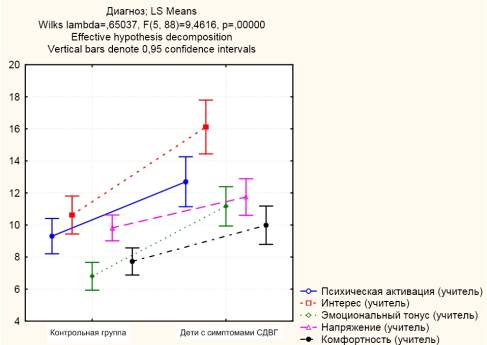

Рис. 1. Сравнительный анализ психоэмоционального состояния детей 3-х классов общеобразовательной школы с наличием признаков СДВГ и нормально развивающихся сверстников по оценке учителя.

В ходе исследования классным руководителям

было предложено заполнить по два опросника на каждого ученика. Первый

адаптированный опросник «SNAP-IV» (J. Swanson, Е. Nolan, W. Palham, 1992)

направлен на выявление признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Второй опросник «Самооценка состояния психической активации, интереса,

эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» (Н. А. Курганский, Т.А. Немчин,

2005) позволяет оценить пять составляющих психоэмоционального состояния:

психическая активация, интерес, эмоциональный тонус, напряжение и комфортность.

При количественном анализе результатов диагностики учитывались особенности

интерпретации результатов. Шкала оценки инвертировалась: низкие баллы

интерпретировались как высокая выраженность диагностируемого свойства, а

высокие показатели интерпретировались как низкая выраженность диагностируемого

свойства.

На рисунке 1 можно увидеть, что учителя

ставят более низкие баллы детям, имеющим признаки синдрома дефицита внимания и

гиперактивности.

Педагоги считают, что дети с признаками

СДВГ менее активны по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. У них

снижена готовность к учебной деятельности. Средние показатели психической

активации таких детей отличаются от показателей нормально развивающихся

сверстников на 4 балла (p<0,001).

Наиболее значимо (p<0,001) отличаются средние показатели интереса к

внутришкольной ситуации у школьников контрольной и экспериментальной групп.

Разница в средних показателях двух групп детей по признаку интереса составляет

5 баллов (p<0,001). Учителя воспринимают

учащихся с признаками СДВГ как менее увлеченных и сосредоточенных на учебной

деятельности.

Изучаемый нами показатель «эмоциональный

тонус» подразумевает наличие у детей хорошего самочувствия и положительных

эмоций. Результаты исследования позволили выявить снижение эмоциональной

вовлеченности у учащихся, имеющих признаки СДВГ. Разница в средних показателях по

данному признаку составляет 4 балла (p<0,001).

Наименьшие различия между детьми с признаками

синдрома дефицита внимания и гиперактивности и нормально развивающимися

сверстниками выявились в оценке учителя напряженности и комфортности учащихся.

Разница в оценках детей по данным признакам составляет 2 балла (p<0,001). Учителя считают, что дети с признаками

СДВГ немного более напряжены, менее довольны. Таким детям менее уютно в классе

и у них снижено настроение.

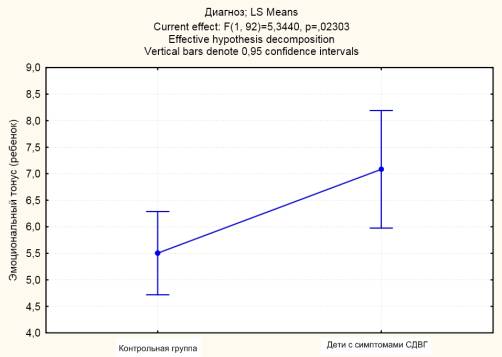

Рис. 2. Сравнительный анализ показателей эмоционального тонуса детей с признаками СДВГ и нормально развивающихся сверстников.

При проведении индивидуальной диагностики

эмоциональной сферы учащихся каждому ребенку были предложены две методики. В

качестве первой методики был использован опросник «самооценки состояния

психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и

комфортности» (Н. А. Курганский, Т. А. Немчин, 2005). Данный опросник направлен

на исследование психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения

и комфортности. В качестве второго метода был использован малый клинический

тест М. Люшера (М. Люшер, 2008).

В результате математической обработки выяснилось, что дети с признаками

синдрома дефицита внимания и гиперактивности значительно отличаются от нормально

развивающихся сверстников по показателям эмоционального тонуса (p=02303). На рисунке 2 видно, что разница в показателях

двух групп детей составляет 1,5 балла. Дети с признаками СДВГ чаще отмечают,

что они плохо себя чувствуют, что им грустно и они недовольны.

Выводы:

1.

Проведенный среди

учителей опрос на выявление признаков СДВГ показал, что среди 185 обследованных

детей 3-х классов общеобразовательных школ 21,6% учеников имеют признаки синдрома дефицита внимания и

гиперактивности.

2.

Анализ различий в психоэмоциональном

состоянии по показателям психической активации, интереса, эмоционального

тонуса, напряжения и комфортности нормально развивающихся учеников и учеников с

признаками СДВГ показал, что статистически значимо (p=02303) ученики различаются только по показателю

эмоционального тонуса.

3.

Опрос учителей в

качестве экспертов психоэмоционального состояния учеников с признаками СДВГ и

нормально развивающихся сверстников по показателям психической активации,

интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности показал, что ученики

с признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности статистически значимо

(p<0,001) отличаются от нормально развивающихся

сверстников по всем показателям психоэмоционального состояния.

Список литературы:

1.

Брязгунов И.П., Касатикова

Е.В. Непоседливый ребенок или все о гиперактвных детях. Издательство Института

Психотерапии. – М., 2001. – 45 с.

2.

Гасанов Р.Ф.

Формирование представления о синдроме дефицита внимания у детей. – СПб.: СПб

НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2009. – 174 с.

3.

Иванов Е. С.

Дискуссионные проблемы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью //

Психоневрология в современном мире / Под. ред. Н.Г. Незнанова. – СПб.:

Издательство «Человек и здоровье», 2007. – С. 91–92.

4.

Курганский Н.А., Немчин

Т.А. Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения

и комфортности // Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии

/ Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – 2-е изд., доп и перераб., -

СПб.: Питер, 2005. С. 309 – 314.

5.

Люшер М. Какого цвета

ваша жизнь. Закон гармонии в нас. Практическое руководство. - М. ИСКР, 2008. –

252 с.

6.

Монина Г.Б.,

Лютова-Робертс Е.К., Чутко Л.С. Гиперактивные дети: психолого-педагогическая

помощь. Монография. – СПб.: Речь. 2007. – 186 с.

7.

Политика О.И. Дети с синдромом

дефицита внимания и гиперактивностью. - СПб.: Речь. 2006. – 208 с.

8. Swanson J., Schuck

S., Mann M. et al. Categorical and dimensional definitions and evoluations of

symptomps of ADHD: The SNAP and SWAN ratings scales, 2005. p. 20 // http://www.adhd.net/SNAP_SWAN.pdf. Дата обращения: 8.04.2011.