Характерологический портрет личности, которая вызывает

доверие у подростков и юношей

Хабиева Э.Р.

Аспирант Кыргызско-Российского Славянского

университета,

Кыргызская Республика

Проблема доверия в

отношениях особенно актуальна для нашего времени, времени политической и

экономической нестабильности и постоянного стресса, когда люди отдают

предпочтение тому, кому они могут доверять: начиная от делового партнёрства, и

заканчивая личными взаимоотношениями дабы избежать всевозможных рисков. Доверие

является необходимой базой для построения прочных, долгосрочных

взаимоотношений, как на межличностном, так и на межгрупповом уровнях. В

процессе накопления жизненного опыта каждый человек вырабатывает субъективные

критерии доверия.

Особенно актуально

вопрос возможности доверия стоит в подростковом возрасте, так как именно в этот

период жизни человек впервые сталкивается с решением проблемы самоопределения.

Подросткам нужно понять, что они чувствуют по отношению к обществу, что требует от подростка умения правильно выбирать людей,

которым можно доверять. Но вопрос, какими качествами обладает человек вызывающий доверие с точки

зрения подростков и юношей остаётся открытым. Поэтому цель данной работы – построить характерологический портрет

личности, вызывающей и не вызывающей доверие у подростков и юношей.

Под доверием мы понимаем целостный психологический феномен,

отражающий отношения людей, детерминированные их установками и ожиданиями

относительно друг друга, формирующимися на основе самопринятия, эмоциональной

значимости и уверенности в безопасности мира как такового.

Доверие относится к проблеме

жизнезначимых отношений человека (В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Под отношением же, как известно, понимается

психологический феномен, сутью которого является возникновение у человека

психического образования, аккумулирующего в себе результаты познания

конкретного объекта действительности (в общении это другой человек или общность

людей), интеграции всех состоявшихся эмоциональных откликов на этот объект, а

также поведенческих ответов на него [Мясищев, 2004].

Самой важной психической

составляющей отношения, в чем совпадают мнения многих ученых, оказывается

мотивационно-эмоциональный компонент, который сигнализирует о валентности

отношения — положительной, отрицательной, противоречивой или безразличной.

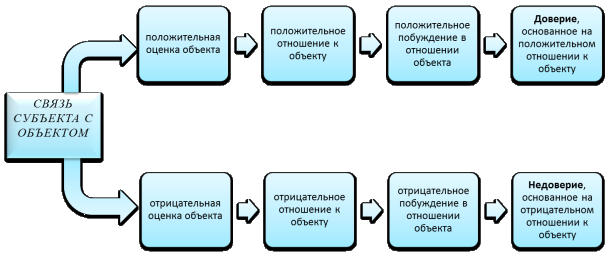

А значит формирование доверия

к Другому можно представить в виде следующей схемы:

Рис

1. Схема формирования доверия к объекту

Как видно из рисунка 1

доверие или недоверие формируются из отрицательной или положительной оценки

объекта. Следовательно, феномены межличностных отношений, условием

существования которых является доверие, предполагают позитивную установку по

отношению к нему, а также порождаются соотношением позиций, занимаемых

взаимодействующими субъектами по отношению к себе и к другому.

Когда один человек

вступает в общение с другим, то оба они фиксируют особенности внешнего облика

друг друга, «прочитывают» переживаемые состояния, воспринимают и истолковывают

тем или иным образом поведение, так или иначе, расшифровывают цели и мотивы этого

поведения. И внешний облик, и состояние, и поведение, и приписываемые человеку

цели и мотивы всегда вызывают у общающейся с ним личности какое-то отношение.

Но какова причина появления такой доминанты в отношениях?

Одна из возможных причин

заключается в следующем: у каждого человека есть система ценностей; некоторые

из них для него всегда более субъективно значимы, другие – менее. Кроме того,

эти ценности сопрягаются самым тесным образом с имеющимися у него материальными

и духовными потребностями, которые обычно отличаются друг от друга по степени

своей выраженности. Таким образом, если облик, слова, дела другого человека

соответствуют ценностям личности, отвечают ее потребностям, к этому человеку

формируется общее положительное отношение. Точно так же, если другой человек

позволяет себе действие, идущее вразрез с главной ценностью личности и

противоречащее ее основной потребности, он вызовет резко отрицательное к себе

отношение [Бодалев, 1994].

Отношение доверия к

значимому другому основывается на сочетании определенных ценностных

психологических позиций взаимодействующих субъектов по отношению к себе и

партнеру. В основе доверия к другому лежит предположение о соответствии позиций

партнеров по отношению друг к другу [Скрипкина, 2000].

В работах Я.Л. Коломинского

было также показано, что установка на взаимность отношения действительно

существует как презумпция взаимности. Видимо, взаимность действительно

выступает своего рода гарантией безопасности в доверительных отношениях. Очевидно, все же ориентация на взаимность

доверия имеет большую ценность для людей, потому что выступает гарантом

отсутствия предательства или снижения собственной ценности в глазах другого

[Коломинский, 1977].

Еще одной причиной

формирования положительного или отрицательного отношения, а именно доверия и

недоверия к Другому, может быть наличие у него тех качеств личности, которыми

по мнению субъекта доверия должен обладать человек его вызывающий.

В целом ряде

исследований, проведенных в рамках социальной перцепции (А.А Бодалев, В.Н. Князев,

Я.Л. Коломинский, и др.) показано, что ведущую роль в регуляции межличностного

общения выполняют представления, понятия о другом человеке, которые

атрибутируются на основе прошлого опыта межличностного взаимодействия. «В

отражении личности другого человека одни черты могут запечатлеваться в

представлении, формирующемся у познающего его индивида ярко и точно, другие

бледно, с искажением, третьи – не фиксироваться вовсе» [Бодалев, 1982, с. 15]. С

этой точки зрения образ, представление, понятие о другом человеке можно

рассматривать как результат "фильтрации" объективно существующего

бесконечного множества личностных свойств отражаемого, проявляющихся в его

поведении. Отбор значимых параметров личности другого (в нашем случае, того

кому можно доверять), полидетерминирован. Однако, вовлекая различных лиц в свой

внутренний мир, люди по-разному отражают особенности тех, перед кем они

"раскрывают" те или иные его стороны. Это как минимум регулируется,

во-первых, социально-психологической ролью другого по отношению к субъекту

доверия, и, во-вторых, актуальными потребностями и интересами самого доверяющего

[Князев, 1981].

Об этом писал и

С.Л.Рубинштейн: «...В реальном процессе мышления представление и понятие

даны... в некотором единстве. Наглядный образ-представление в процессе мышления

обычно все более схематизируется и обобщается. Эта схематизация не сводится к

обеднению представления признаками, и простой утрате некоторых черт, – она

обычно превращается в своеобразную реконструкцию наглядного образа, в

результате которой в самом образе выступают на передний план те наглядные черты

предмета, которые объективно наиболее характерны и практически существенны для

него; несущественные черты как бы стушевываются и отступают на задний план»

[Рубинштейн, 2004, с.329]. Следовательно, в другом человеке, вызывающем

доверие, субъектом отражаются лишь черты, значимые для данного типа

взаимодействия.

До сих пор в психологии проводились

исследования относительно значимого другого, его восприятия (И.Г. Дубов) и

доверия к нему (Т.П.Скрипкина). Многими учеными (С.Н. Cooley, O.Mead, О.Kelly

Шибутани Т., J. Woelfel, O. Archibald, Е.А. Хорошилова и др.) утверждается, что

"значимые другие" оказывают самое существенное влияние на

формирование основных образований личности (Я - концепции, Я - оценки и др.),

процесса самопознания, познания других людей и т.д. При этом коммуникативный

круг значимых других в их исследованиях ограничиваются позитивно значимыми

другими.довеире тоже влияет на яконцепцию. Но по-нашему мнению есть характеристики, которые

играют важную роль вне диады «Я – значимый другой», а в диаде «Я – Другой». Поскольку

в процессе жизнедеятельности подростки и юноши каждый день сталкиваются с различными

людьми, которые еще не относятся к категории «значимых других» и выстраивают с

ними взаимоотношения.

При построении

эмпирической части исследования мы исходили из того, что доверие, основывается

на прошлом опыте взаимодействия с людьми и является, как правило, результатом

развития предыдущих межличностных отношений. Для реализации цели нами было проведено исследование,

в котором приняли участие 400 подростков и юношей – учащихся 9–11 классов (сш № 56, № 39, шг № 38,

шг № 1 с. Лебединовка) 14–17 лет. Для построения

характерологического портрета личности, заслуживающей и незаслуживающей

доверие, была использована модифицированная нами методика психосемантический

портрет другого как объекта доверия (Т.П. Скрипкина, 2000 ). Учащимся

предлагалось из предложенного списка качеств выбрать те, которыми должна

обладать личность, заслуживающая и незаслуживающая доверие. Подсчет суммарной частоты

приписывания каждого качества для определенной позиции дал возможность получить

полигон частот.

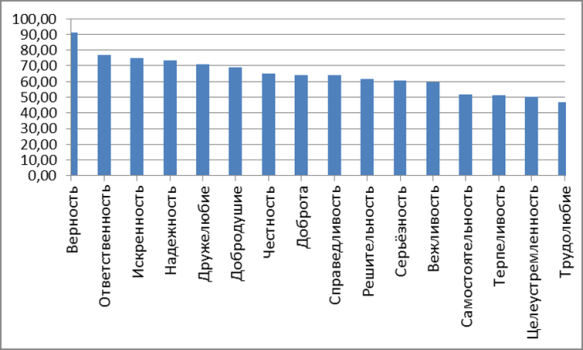

Так характерологический портрет

личности, вызывающей доверие у подростков и юношей можно представить в

следующем виде:

Рис.2. Характерологический портрет

личности, вызывающей доверие

Из рисунка 2 видно, что при

составлении характерологического портрета личности подростки и юноши апеллируют

к общепринятым моральным и нравственным нормам, таким как: ответственность,

искренность, надежность, верность и т.д. Нет еще четко сформированных личных

критериев отбора людей в свой круг доверия. Это можно объяснить размытыми и неопределенными

представлениями о феномене доверия в подростково-юношеском возрасте, что

связано со способом репрезентации общественного в индивидуальном сознании.

Например, представления, являющиеся синонимами если не понятий, то знаний о

чем-либо, обычно четки. Другая степень четкости связана с включенностью

представлений в некоторую смысловую систему, дающую личности возможность

понимания данной области, вопроса. Третья степень четкости представлений

позволяет личности самой связать их друг с другом в свой собственный конструкт,

т.е. интерпретировать, давать свою трактовку, вырабатывать и высказывать свое

мнение, отношение к происходящему [Славская, 1997, с. 82]. В подростково-юношеском возрасте еще нет четкого

субъективного представления о качествах личности, вызывающей доверие.

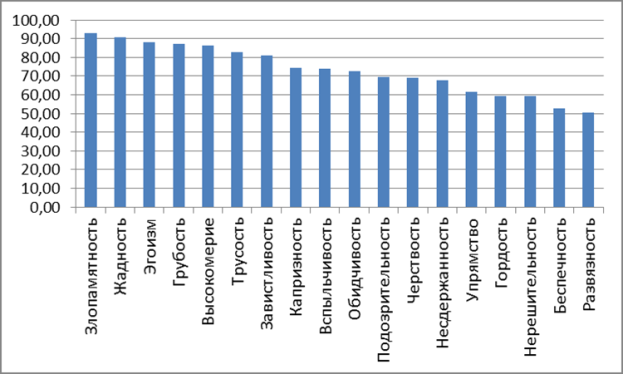

Характерологический портрет

личности, не вызывающей доверие у подростков и юношей можно представить в

следующем виде:

Рис.3. Характерологический портрет личности, не вызывающей

доверие

Рис.3. Характерологический портрет личности, не вызывающей

доверие

Интересен тот факт, что при описании

личности, не вызывающей доверие ответы респондентов были более четкими и

конкретными. Подростки и юноши к предложенному списку качеств предлагали свои,

такие как: хитрость,

лживость, пессимизм, алчность,

закрытость, ненадежность, ненависть, лицемерие, равнодушие, наглость.

Таким образом, мы можем сказать, что в сознании подростков и юношей более четко

сформированы представления о личности человека не вызывающего доверие.

Возможно, это обусловлено тем, что для подростково-юношеского возраста главными

становятся дружеские взаимоотношения, для которых важно уметь определять и

исключать из своего круга общения тех людей, которые не заслуживают доверия,

способны на предательство и вызывают сомнения.

Подводя итоги, можно

сказать, что в подростково-юношеском возрасте представления о личности, вызывающей

доверие еще смутные, нечеткие. Только начинает формироваться представление о

характере личности, вызывающей доверие, на основе собственного опыта, так как до сих пор подростки ориентируются на

общепринятые нормы поведения, не привнося личных характеристик. Представления

же о личности человека, не вызывающего доверие в подростково-юношеском

возрасте, напротив, более четкие и конкретные, основаны на реальном

субъективном опыте. Возможно, это связано с тем, что потребность оградить себя

от влияния и взаимоотношений с людьми, не заслуживающими доверие более актуальна

в этом возрасте, чем потребность выделения людей, заслуживающих доверие.

Возможно также, что

страх предательства и разочарования способствует формированию более четкого

представления о личности, не вызывающей доверие. Человек, переживающий «кризис

доверия» часто разочаровывается, выпадает из социума. Что особенно актуально

для подростково-юношеского возраста с присущим ему максимализмом. Нередко

переживание «кризиса доверия» в межличностных взаимоотношениях приводит к

печальным последствиям, таким как: депрессия, дезадаптация, снижение

самооценки, страх построения доверительных взаимоотношений с окружающими и даже

суициды. Что накладывает негативный отпечаток на процесс социализации личности,

значение которого велико в жизни человека.