ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА

ОБРЫВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Джанузакова Р.Д.,

Маханбетжанов Д.

Какие виды потерь необходимо контролировать при

инсталляции и эксплуатации оптических кабельных систем? Во-первых, это прямые

потери мощности сигнала или общие потери света при распространении. Во-вторых,

возвратные потери, представляющие собой смесь отраженных сигналов с фоновым

шумом и обратным рассеянием Релэя.

Прямые потери - это

ослабление сигнала при прохождении от источника излучения к фотоприемнику,

расположенному на дальнем конце оптического волокна. Этот вид потерь

накладывает ограничения на расстояние и, косвенным образом, на ширину полосы

пропускания волокна, а следовательно, и на скорость передачи. Прямые потери

разделяют на потери на поглощение и потери на рассеяние. Потери на поглощение,

в свою очередь, делятся на потери на инфракрасное поглощение (преобладает на

длинах волн > 1500 нм) и ультрафиолетовое поглощение (действует до длины

волны 1400 нм). Потери на рассеяние делятся на потери за счет рассеяния Рэлея,

рассеяния Мандельштама - Бриллюэна и вынужденное

комбинационное рассеяние (последние два вида преобладают в системах с высокой

мощностью передаваемого сигнала).

Возвратные потери имеют

большое значение для качественной передачи сигналов и определяют величину

возвратившейся к источнику излучения оптической мощности. Они представляют

собой логарифмическое отношение отраженного и прямого сигналов и измеряются в

децибелах с отрицательным знаком. Чем больше величина возвратных потерь (по

абсолютному значению, т.е. без учета знака), тем меньше вернувшаяся к источнику

оптическая мощность и, следовательно, лучше условия работы источника

оптического излучения. При этом снижается мощность фонового шума и

увеличивается отношение « сигнал-шум » на дальнем конце линии, что приводит к

более устойчивой работе приемопередающей аппаратуры, что особенно важно для

одномодовых систем, в которых большая величина вернувшейся в источник

оптической мощности может вызвать перескок моды, и для систем кабельного

телевидения , в которых мощность выходного сигнала может достигать 100 мВт (+20

дБм).

Вследствие того, что

величина динамического диапазона, требуемого для измерения затухания отражения

(потери сигнала на отражениях) и возвратных потерь, составляет -30... -80 дБ,

для таких измерений необходим лазерный источник с большой мощностью излучения.

Кроме того, излучение лазера должно быть достаточно стабильным, поскольку

измерения проводятся в течение продолжительного времени.

Использование

метода обрыва для измерения затухания оптических

волокон

рекомендуется МЭК (стандарт

793-1-C 1). Метод отличается достаточно высокой точностью. Так, им можно

выполнять измерения в пределах до 10 дБ с абсолютной погрешностью не более 0,03

дБ. Основной недостаток метода обрыва – его разрушающий характер. При каждом

измерении теряется от 1 до 5 м волокна, так как приходится обрезать концы оптического волокна.

Метод

обрыва основан на сравнении мощностей оптического излучения, измеренных при

неизменных условиях ввода на выходе измеряемого образца ОВ длиной l (РВЫХ)

и на входе его короткого участка (PВХ), образованного за счет обрыва

кабеля в начале измеряемого образца (l≈1м). После регистрации

мощностей PВХ и PВЫХ затухание определяется по формуле:

а =10lg (Рвх / Рвых)

При

необходимости определения коэффициента затухания, дБ/км, его значение рассчитывается

по формуле:

α = а / (l – l0)

При

измерении методом обрыва принципиально важно обеспечить постоянство мощности,

вводимой в исследуемое ОВ, и неизменность модового состава излучения.

Соответственно необходимо, чтобы в процессе измерений соблюдалось постоянство

условий ввода оптического излучения и сохранялось строго неизменным положение

волокна в юстировочном устройстве.

При

подключении неоконцованного ОВ к приемнику излучения через адаптер может иметь

место погрешность, обусловленная плохой обработкой торца волокна и

некачественной установкой его в адаптере. В целях ее снижения измерения в

каждой точке повторяют многократно, каждый раз обламывая подключаемый через

адаптер к приемнику конец ОВ на длине (1...3) см, затем полученные оценки

усредняют. При этом оценки, существенно отличающиеся от среднего значения,

отбрасывают. Данный метод наиболее широко применяется при входном контроле

оптического кабеля.

Схема

измерения затухания сигнала в ОВ методом обрыва представлена на рис. 1.

![]()

Рис.

1

– Структурная схема измерения затухания ОВ методом обрыва

В

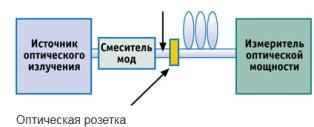

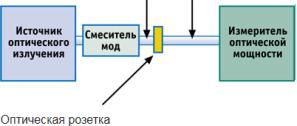

качестве генератора накачки 1 используется источник модулирующего сигнала.

Источником оптического излучения 2 при измерении на фиксированной длине волны

может быть ПЛ (полупроводниковый лазер) или СИД (светоизлучающий диод).

Излучение источника должно быть стабильно во времени и в пространстве в течение

всего периода проведения измерений. Смеситель мод 3 обеспечивает возбуждение

измеряемого волокна излучением с модовым составом, соответствующим равновесному

распределению мод. При отсутствии СМ уровень оптического сигнала на выходе ОВ в

процессе измерения может флюктуировать. Устройство ввода излучения 4 в

измеряемое ОВ 5 обеспечивает юстировку входного конца волокна в трех взаимно

перпендикулярных плоскостях для обеспечения максимальной вводимой энергии в

волокно и жесткой фиксации волокна в процессе измерений. Фильтр мод оболочки 6

обеспечивает вывод мод, распространяющихся по оболочке волокна. Поскольку

приемники излучения (фотодиоды) имеют диаметр светочувствительной площадки,

намного превышающий диаметр ОВ, равный 125 мкм, то оболочечные моды будут

влиять на результаты измерений, если фильтр отсутствует. Адаптер 7 предназначен

для подключения неоконцованного ОВ к приемнику излучения. Приемник излучения 8

должен иметь фоточувствительную площадку, достаточную для регистрации всего

конуса излучения, выходящего из ОВ. Регистрирующее устройство 9 обеспечивает

регистрацию электрических сигналов во всем диапазоне уровней, поступающих от

приемника излучения.

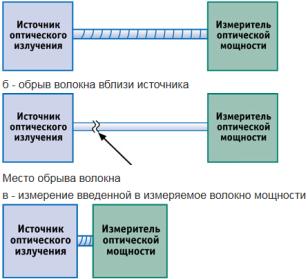

Метод

обрыва представляет собой сравнение мощностей оптического излучения на входе и

выходе волокна (рис. 2). Этот метод применяют для измерения затухания

в оптических волокнах, не армированных оптическими коннекторами.

а - измерение полных потерь в измеряемом

устройстве

Рис. 2. Измерение потерь

методом обрыва

Точность измерения потерь

методом обрыва существенно выше, чем методом вносимых потерь, поскольку при

измерении введенной в волокно мощности она вся попадает на фоточувствительную

площадку измерителя, размеры которой достаточно велики, по сравнению с

диаметром оптического волокна (1-5 мм и 10, 50 и 62,5 мкм, соответственно).

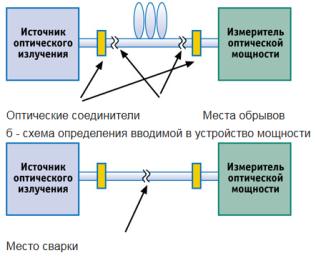

Многие зарубежные

методики определения потерь рекомендуют проводить измерения с максимальным

использованием сварных соединений, потери в которых почти не влияют на величину

реальных потерь в тестируемом устройстве (рис.3). При

этом потери в волокне составляют:

a = P0 - P1, дБ.

Достоинством данного метода является тот факт, что в

этом случае нет необходимости переключать волокна и, соответственно, менять

условия ввода, а погрешность определяется лишь качеством выполненных сварочных

работ и может составлять 0,02 дБ.

а -

Начальная схема измерения мощности а

- калибровка измерителя

перед

началом измерений

ИУ КВ ИУ

Рис.

4.

Основная схема проведения

измерений

потерь методом вносимых потерь

|

|

|

|

Рис. 3.

Модифицированный метод

обрыва с

использованием сварки

КВ ИУ Измеряемое волокно

|

|

|

|

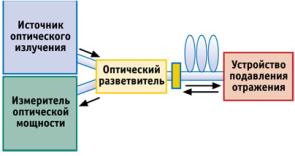

Рис. 5.

Усовершенствованная схема Рис.

6.

Измерение возвратных потерь

калибровки

измерителя методом OCWR

|

|

|