Медицина / 4.Терапия

Д.мед.н. Иванов В.А.

Курский государственный

университет, Россия

ПРИБОРНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

ЧЕРЕЗ АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ

Электротерапия

через акупунктурные точки распространена в мире весьма широко. Её можно

разделить на два направления: электроакупунктура

и электропунктура [4].

Электроакупунктура

использует воздействие электрического тока на акупунктурные точки через

акупунктурные иглы. Этот метод известен довольно давно, когда в 1796 г.

английский ученый Перкинс первым в истории иглоукалывания применил для усиления

лечебного эффекта акупунктуры пропускание электротока через металлические иглы.

Позже, в 1825 г., доктор Сарландье, армейский врач Наполеона, использовал

электроакупунктуру в своей лечебной деятельности [3, 66–68; 14].

Метод

получил свое дальнейшее развитие в иглотерапии. Его преимущество по сравнению с

методом электропунктуры, как считают некоторые специалисты [1; 13; 16, 293–301], заключается в пропускании электрического тока

непосредственно через участки тканей акупунктурных точек. При этом ток «не

растекается» по окружающим тканям и для лечебного действия достаточен

электрический ток напряжением 1,5 – 2 В и силой не более 30 мкА. Причем с анода

оказывается тормозное действие, а с катода – возбуждающее.

Существует

довольно большой разброс в мнениях по величинам действующего электрического

тока, его вида и экспозиции на акупунктурные точки и др. [2; 11, 91–96; 15, 155; 16, 293–301; 17, 109–114].

Электропунктура использует

прямое (без металлических игл) воздействие электрического тока на поверхность

акупунктурных точек. Метод сейчас получает предпочтение во всем мире [12, 11–19;

13; 14]. Это связано, прежде всего, с исключением феномена «боязни иглы» –

страха боли при уколе, мышечного напряжения, возможного кровотечения, риска

заразиться инфекционными болезнями (СПИД, гепатиты), получения осложнений

(воспаление тканей в местах вкола иглы и её перелом, с оставлением конца иглы в

тканях). Подкупает и мнимая простота электропунктуры, её необычайная в

настоящее время популяризация [4; 5, 254–257].

Этому способствует и большое количество выпускаемых как за рубежом, так и в

России различной сложности аппаратов для электропунктуры.

Несмотря на

относительное обилие отечественных аппаратов («Элап-1», «Элита-4», «ПЭП-1»,

«Эледия», «Пчелка-1», «Пчелка-2» и др.) и разных преимуществ в работе, всех их

объединяют практически одни и те же технические характеристики. Приборы

малогабаритные, имеют автономное питание от батарей с напряжением не более 9 В,

могут идентифицировать акупунктурную точку [6, 180–182;

9, 27–31] , воздействовать на неё постоянным электрическим током разной

полярности и электроимпульсным током с различными импульсами и др.

В

принципе, невозможно стандартизировать условия электропунктуры для каждого

больного из-за неодинакового порога чувствительности к электрическому

раздражителю, различного состояния обменных процессов в организме каждого из

пациентов, биоритмов человека, влажности и особенностей кровоснабжения кожи и

многих других, трудно учитываемых факторов.

Вместе

с тем каждый из исследователей на основании своих научно-практических знаний

высказывает свое отношение к данной проблеме. Основные из них сводятся к

следующему.

По

сей день нет единого мнения на то, какой полярности должен быть используемый

электрический ток для возбуждающего и тормозного эффектов. Есть мнение о

тормозном действии электротока положительной полярности (происходит «извлечение

электронов») и возбуждающем влиянии постоянного тока отрицательной полярности

(идет «введение электронов» в акупунктурную точку) [12, 11–19].

В.С. Гойденко [2],

заявляет, что подача электротока отрицательной полярности на «точку

воздействия» производит подзарядку её за счет источника электропитания. При

этом, отмечают исследователи, происходит своеобразный запуск, а затем и

восстановление циркуляции движения энергетики тела.

И.А.

Леднев [10] считает, что если на

акупунктурную точку с прибора подается положительный электропотенциал, то в

образовавшейся электрической цепи «суммарная электродвижущая сила истощает

энергетический запас точки». В связи с этим автор предлагает проводить

электропунктуру только электротоком отрицательной полярности, энергезирующим

организм и восстанавливающим циркуляцию биоэнергии по каналам.

Основываясь на многолетнем опыте

электропунктуры [4], мы также рекомендуем всегда использовать в работе ток

отрицательной полярности, подаваемый с серебряного активного электрода. Наша

методика, например аурикулоэлектропунктуры, сводится к следующему. После

аурикулярной визуальной диагностики и анализа жалоб больного подбирается

рецептура акупунктурных точек, обычно от 3 до 6 – 8. Начинаем процедуру на

ушной раковине с противоположной стороны больного органа, используя точки

общего воздействия, например «шэнь-мэнь», «почка», «надпочечник». Затем эти же

акупунктурные точки берутся на противоположной ушной раковине, и только после

этого электропунктура осуществляется в точки, ответственные за больной орган на

ушной раковине со стороны поражения. Используется электрический ток

отрицательной полярности силой не более 10 мкА. Время воздействия на каждую

аурикулярную точку 2 – 3 минуты. Как правило, уже после первой процедуры

аурикулоэлектропунктуры наступает значительное облегчение состояния больного, а

после 3 – 4 процедур существенно улучшается общее состояние пациента. Курс

лечения состоит из 6 сеансов и после электропунктуры, как правило, наступает стойкая

ремиссия.

Довольно редко больным через 10 дней перерыва в электропроцедурах

назначается повторный 6 – 8-дневный курс. Обычно, если эффект очень слабо

выражен или отсутствует полностью, проводить электропунктуру в дальнейшем

считаем нецелесообразным. В подобных случаях больным необходимы более

тщательные лабораторно-инструментальные обследования.

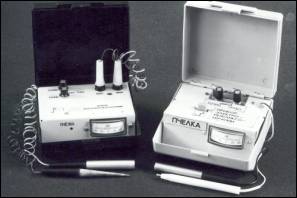

В

электропунктуре используются разработанные нами приборы для

электрорефлексотерапии «Пчелка» [4; 7;

8, 24–26] в разных модификациях (рис. 1, 3 А, Б), неоднократно

выпускавшиеся серийно у нас в стране и за рубежом. Учитывая современные

требования к подобным приборам (малогабаритность, универсальность в применении, экономичность, себестоимость, эффективность в

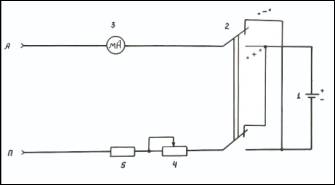

лечении), устройство (рис. 2)

содержит последовательно соединенные источник питания 1, подключенный к цепи через кнопочный переключатель 2, позволяющий изменять и получать на

выходе устройства ток нужной полярности; микроамперметр 3 с нулем в середине шкалы, исключающий необходимость в

изменении полярности его подключения при различных положениях переключателя 2; переменный резистор (регулятор тока)

4;

добавочный резистор 5. Концы

этой цепи выведены на лицевую панель гнездом 6, к которому с помощью проводов и штекеров присоединяются активный

и пассивный (А и П) электроды.

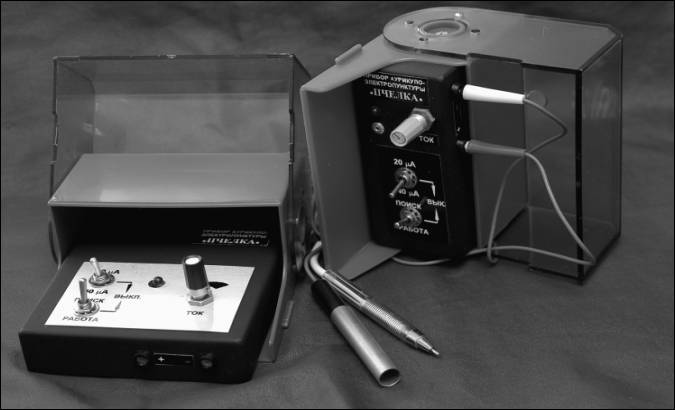

В дальнейшем прибор совершенствовался и в

своих модификациях (рис. 3 А, Б). Удалось достичь, не снижая терапевтической

эффективности, уменьшения в 2 раза его габаритов и в 3 раза стоимости, а также

повысить продолжительность работы аппарата в 6 раз. Все модели прибора для

электропунктуры снабжены автономным электропитанием (9 В) и активным серебряным

электродом.

|

|

|

Рис.1. Приборы для

электрорефлексотерапии и диагностики «Пчелка»

Рис. 2. Схема прибора для

электрорефлексотерапии и диагностики «Пчелка»

|

|

|

|

А |

Б |

Рис. 3 (А,

Б).

Приборы для электропунктуры «Пчелка» в последних модификациях

1.

Вогралик

В.Г. Основы традиционной восточной рефлексодиагностики и пунктурной

адаптационно-энергезирующей терапии: ци-гун. М., 2001. 336 с.

2.

Гойденко

В.С. Нейрофизиологические основы рефлексотерапии: учеб. пособие. М., 1982. 22

с.

3.

Иванов, В.А. Иглотерапия: от древних легенд к мировому признанию / В.А. Иванов // Леди Вита. 2008. № 11.

4.

Иванов

В.А. Основы аурикулярной рефлексологии (диагностика и коррекция). Курск, 2012.

110 с.

5.

Иванов В.А., Выдрина Т.Н. Сравнительный анализ биоинформационных

характеристик аурикулярных акупунктурных точек в диагностике

мультифакториальной патологии у студентов вузов // Системный анализ и

управление в биомедицинских системах. Т. 13, № 1. Воронеж, 2014.

6.

Иванов

В.А., Горяинов Ю.Н. Использование стабилизированного микротока в рефлекторной

диагностике // Тез. докл. I обл. науч.-практ. конф.

«Современные проблемы рефлекторной диагностики». Ростов-на-Дону, 1984.

7.

Иванов

В.А., Горяинов Ю.Н. Прибор для электророфлексотерапии. Объединение по

руководству науч.-техн. информацией и пропагандой в РСФСР при Госком. СССР по

науке и технике. Курский межотраслевой территориальный ЦНТИ и пропаганды. Информ. лист. № 148–83. Курск, 1983. 4 с.

8.

Иванов В.А., Горяинов Ю.Н. Прибор электрорефлексотерапии «Пчелка»

// Управление медицинскими и образовательными технологиями: сб. науч. труд.

Курск, 2008.

9.

Иванов В.А., Емельянов С.Г. Приборная акупунктурная

аурикулодиагностика // Управление медицинскими и образовательными технологиями:

сб. науч. труд. Курск, 2008.

10. И. А. Леднев.

Методические рекомендации по электропунктуре. Обнинск, 1991. 258 с.

11. Нечушкин А.И. О роли

энергетических кожных зон в процессах регулирования энергетического равновесия

организма человека // Ортопедия и травматология. 1977. № 7.

12.

Никифоров

В.Г. Электропунктура – метод изучения механизмов иглорефлексотерапии //

Электропунктура и проблемы информационно-энергетической регуляции деятельности

человека. М., 1976.

13.

Портнов

Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия.

Рига, 1982. 311 с.

14.

Табеева,

Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. М., 1980. 560 с.

15.

Fuye R. Traited’Acupuncture. Vol. 1, 2. Paris. 1956.

16.

Voll R. Electroacupuncture /EAV /

diagnostics and treatment results in odontogenous focal events // Amer. J. Acupuncture.

1981. Vol. 9, № 4.

17.

Thomas O. L. Is there anatomy of

acupuncture Studies of an autochtopous plexus // Amer. J. Acupuncture 1977.

Vol. 5, № 2.